di Indro Montanelli

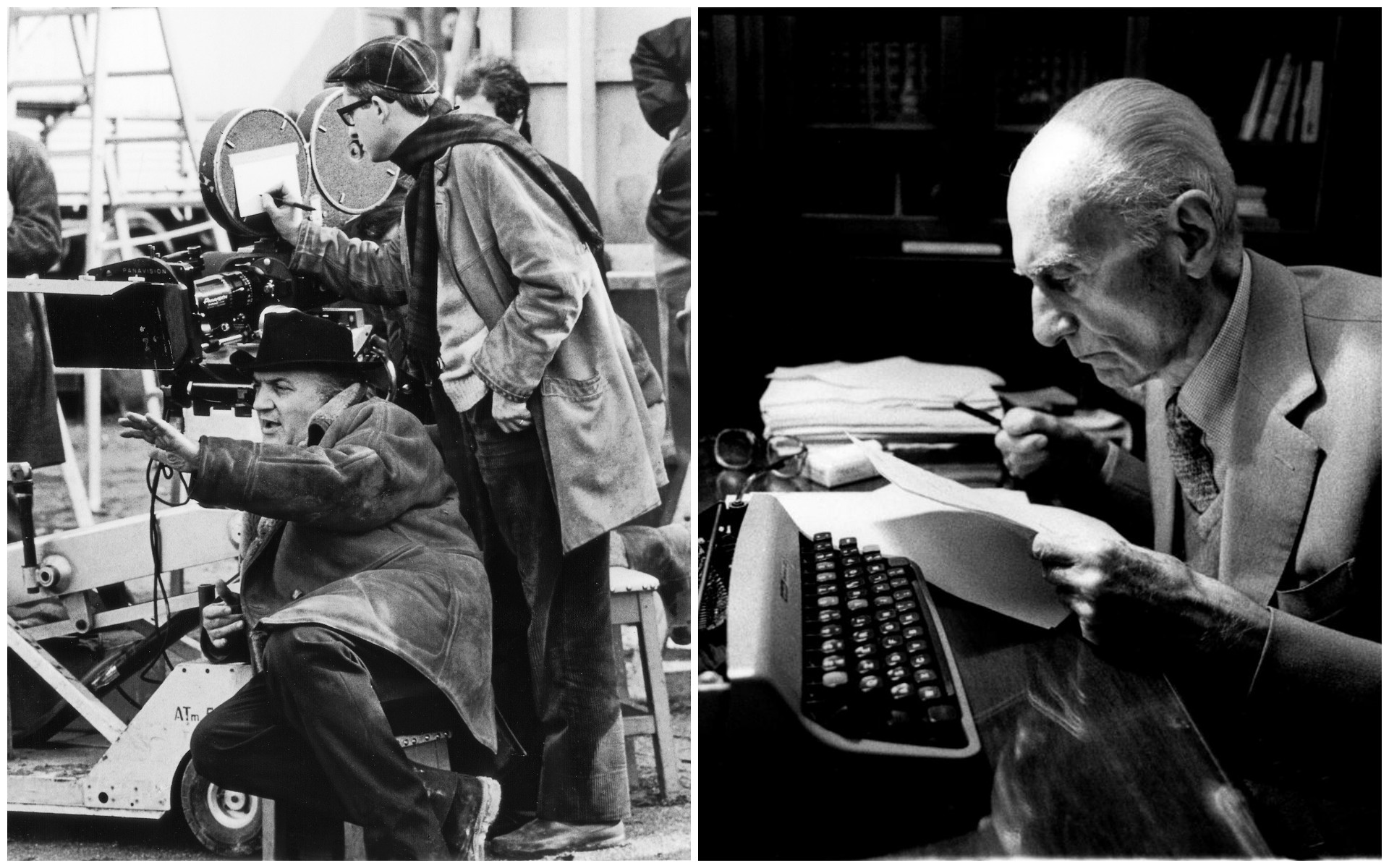

Sere fa, Federico Fellini mi ha invitato a vedere in privato il suo ultimo film La dolce vita. Confesso che ci sono andato con qualche apprensione: e non tanto per i pareri molto discordi che avevo udito da coloro che avevano visto alcune scene isolate, quanto perché, parlando ogni tanto con lui, avevo avuto l’impressione che Fellini avesse perso il senso della misura. L’uomo, di solito pacato e abbastanza staccato dal proprio lavoro, stavolta m’era parso che non sapesse uscirne nemmeno quando veniva a cena con me. Se gli parlavo di altre cose, mi fissava con l’occhio vitreo di chi non ascolta. E gira gira, il discorso tornava sempre lì.

Questa storia andava avanti da un anno, perché è da un anno che Fellini sgobba quattordici o quindici ore al giorno dietro a questa pellicola su cui evidentemente, rischiando grosso, ha puntato tutto. Non la finiva mai. Non la rifiniva mai. Non so quante decine di migliaia di metri ha ammatassato nei rulli. Non so quante volte ha fatto, disfatto e rifatto interi episodi per eliminare o aggiungere una virgola.

Non avrei voluto essere, fino all’altra sera, il suo produttore, a cui credo che questa dolce vita ne abbia procurata una da cane. Ma ora, a cose fatte, non credo che lo rimpiangerà. Non voglio commettere indiscrezioni anticipando, sul piano dell’estetica e della tecnica cinematografica, dei giudizi che spettano in esclusiva al mio collega Lanocita. Non saprei nemmeno farlo, del resto, perché me ne mancano i rudimenti. Ma non c’è dubbio che qui ci si trova di fronte a qualcosa di eccezione (sic!) non perché rappresenti un meglio o un di più di ciò che finora si è fatto sullo schermo, ma perché ne va nettamente al di là, violando tutte le regole e convenzioni, a cominciare da quelle della durata, che supera le tre ore di spettacolo, per finire a quelle della trama, o meglio della non trama, perché non c’è.

Ancora oggi mi chiedo come avrà fatto Fellini a “raccontare” questo suo film al produttore, e non vorrei essere nei panni del critico quando dovrà a sua volta raccontarlo ai lettori.

Non siamo più nel cinematografo, qui. Siamo nel grande affresco. Fellini secondo me non vi tocca vette meno alte di quelle che Goya toccò in pittura, come potenza di requisitoria contro la sua e la nostra società. Ed è di questo che voglio parlare. Fellini, prima di fare il cineasta, è stato giornalista.

E di un giornalista qui si serve per cucire i vari episodi del film, descrivendoli attraverso altrettanti fatti di cronaca, che lo conducono all’esplorazione della società romana in tutti i suoi ceti e quartieri, dal palazzo del Principe, ai covi intellettuali di via Margutta, all’appartamento dei nuovi ricchi dei Parioli, ai caffè di via Veneto, ai tuguri delle passeggiatrici in periferia, ai terreni vaghi delle bidonvilles che ne formano la cintura sottoproletaria.

Ecco qui siamo dunque nel mio mestiere, ed è sull’esattezza del resoconto che mi sento autorizzato a pronunciarmi. Molti la negheranno, questa esattezza, e speriamo che lo facciano in buona fede, cioè credendo veramente che il ritratto sia arbitrario. Ma io in tutta onestà debbo dire che se Mastroianni, il quale interpreta la parte del protagonista, avesse saputo raccontare con la penna, per un giornale di cui io fossi il direttore, le stesse cose che ha raccontato con la macchina da ripresa di Fellini, e con la stessa evidenza, gli avrei triplicato lo stipendio. Il suo reportage non è una “patacca”. Il poco – oh, molto poco! – che vi luce è proprio oro. E il molto che vi puzza è proprio fogna. Del resto, se così non fosse, il film sarebbe fallito come falliscono i reportages quando eludono la verità o non riescono a centrarla.

Quindi, amici, vi prevengo se domani La dolce vita vi farà inorridire, non confutàtela dicendo: “Non è vero”. Perché per esser vero, tutto ciò che qui è raccontato, lo è. D’altronde Fellini è ricorso al mezzo più spicciativo (e più diabolico) per dimostrarlo. Egli ha fatto incarnare a ciascuno la parte di se stesso, a cominciare da Anita Ekberg, che fa appunto Anita Ekberg, con le follie e le scempiaggini che compie abitualmente Anita Ekberg, e perfino con gli sganassoni che di tanto in tanto riceve dal marito di Anita Ekberg. E fin qui, niente di straordinario, visto che Anita Ekberg fa di mestiere Anita Ekberg ed è pagata appunto per questo. Ma quando poi egli ha voluto rappresentare il mondo aristocratico, non è agli attori che è ricorso per impersonarne i tipi, sibbene alle gentildonne e ai gentiluomini con nomi altisonanti e blasoni a molte palle che lo popolano e che hanno trovato del tutto naturale accettare l’invito mettendo a disposizione le loro ville e se stessi.

E non per una delle solite parodie, che a furia di essere convenzionali e di maniera non mordono più, del solito marchese col solito monocolo e la solita erre moscia. Eh, no. Fellini ha affondato il suo bisturi fino all’osso. E del loro mondo e dei loro costumi, reso più vero dalle facce vere, ha dato un ritratto, anzi un autoritratto, agghiacciante, che del resto la gentile e volontaria collaborazione dei protagonisti convalida. Anche chi non li conosce dovrà pur rendersi conto che, se essi hanno accettato di dipingersi così, vuol dire che non sono meglio. E, badate, non si tratta di libertinaggio. Magari così fosse. La morale non c’entra. C’entra solo il gusto. Ma mi affretto subito ad aggiungere che La dolce vita non è una polemica a sfondo giustizialista, che appunta i suoi strali sulle cosiddette classi alte. Non convincerebbe, in questo caso, o convincerebbe meno. Gli altri ambienti, che si srotolano giù giù negli appunti di questo reporter d’eccezione, sono descritti con la identica spietatezza, convalidata dalla stessa tecnica di rappresentare ciascuno nei propri panni. Lasciatemi testimoniare in tutta onestà che raramente ho visto qualcosa di più vero di quel salotto intellettuale. Esso ha dato perfino a me, che non ne frequento nessuno, un senso profondo di mortificazione, un vago anelito a cambiar mestiere e a iscrivermi, fo’ per dire, ai coltivatori diretti. Dio mio, che tristezza, che miseria, quei discorsi, quelle facce, quel fasullume! Siamo noi, quei tipi?

Sì, siamo noi, Dio ci perdoni. Quelle son le cose che diciamo (e che non pensiamo) quando ci si trova insieme. Quelle son le nostre bugie. Quelle son le nostre vanità. Quelle son le donne che ci ruotano intorno, o intorno a cui noi ruotiamo, che hanno tutto incerto, anche il sesso. No, il ritratto di questa società non migliora, quando si passa dal palazzo del Principe al salotto della poetessa o all’atelier della pittrice. Cambia stile. Ma resta nel meschino, nel dialettale e nel falso. E non migliora nemmeno quando si arriva al fondo della scala, a quello che la retorica proletaria chiama il “sano popolo lavoratore”, nei terreni vaghi delle bidonvilles, dove ogni tanto la Madonna appare. Non la si vede, grazie al Ciel è l’unica che abbia rifiutato l’invito di Fellini a recitare la parte di se stessa. Ma sono dei bambini a dire, istigati dai genitori, che l’hanno vista. Ed ecco montarsi, intorno a questa bugia, una di quelle atmosfere di miracolo italiane in cui la fede e la speculazione, l’ingenuità e il calcolo si attorcigliano sino a comporre un’allucinante e avvilente scena di sacrilegio pagano. È quella la nostra religione? Sì, è quella. Anche qui Fellini ha detto la verità ed è inutile cercare di difendersene negandola e ficcando la testa dentro il cespuglio come lo struzzo.

Si capisce che anche fra noi c’è chi sa pregare davvero, e non ha bisogno di veder la Madonna per crederci. Ma il tono lo danno quelle folle scettiche e idolatre, che per Grazia intendono i numeri del lotto e non conoscono il solitario rapimento della contemplazione di Dio, ma solo le isteriche suggestioni collettive. Non so se il pubblico potrà vedere per intero questo straordinario (e terrificante) documento sul costume italiano, perché mi hanno detto che ci sono delle difficoltà con la censura. Personalmente non ne vedo proprio i motivi, cioè li vedo, ma non li accetto. Forse La dolce vita darà a qualche spettatore la voglia amara di togliersela. Ma, a parte il fatto che il nostro cinema non ha mai prodotto niente di comparabile a questo film, non ravviso in esso nulla di negativo. Intendiamoci: non è che Fellini condanni esplicitamente ciò che rappresenta. Al contrario, la sua macchina da presa non ha un trasalimento. Egli analizza le viscere di Roma con la stessa impassibilità con cui Austoni analizza quelle dei suoi pazienti. Non cerca nemmeno di giustificare le scene piccanti che abbondano nella pellicola, col facile ma logoro alibi della “denunzia”.

Perché specialmente qui in Italia, con la scusa della “denunzia” da tempo si contrabbanda ogni sorta di scollacciature e di volgarità. No, no, egli lascia parlare i suoi fotogrammi da soli. E se questi fotogrammi, presi uno per uno, ci fanno disperare di noi stessi e di tutto, sommati insieme ottengono l’effetto, che mi sembra tutt’altro che da buttar via, di togliere alla dolce vita ogni fascino e di farla apparire qual è: molto, molto amara. A questo risultato, che ha l’aria di non cercare, Fellini non giunge per vie facili e risapute. Alla dolce vita egli adesca col petto travolgente di Anita Ekberg e con la eccitante canaglieria di Magali Noël. L’aristocrazia la incarna non secondo il solito, in vecchie mummie, ma in giovani, belle creature, che fanno cascar le braccia solo quando aprono bocca, ma per fortuna l’aprono di rado. Le orge sono proprio quelle che sognano i nostri ventenni vitelloni di provincia, e lo spogliarello lo fanno fior di ragazze che da esso non hanno nulla da perdere. Voglio dire insomma che il peccato e il vizio sono presentati su un piatto d’argento, senza verdetti di condanna esteticamente sbagliati e didatticamente inutili, perché, Dio mio, non convincono nessuno.

Eppure, alla resa dei conti, questo ritratto della società romana non ispira che un senso di squallore, di noia, di solitudine, e di pietà per i suoi protagonisti. A Fellini occorrono tre ore per condurre lo spettatore a questo risultato, e anche perciò i tagli sarebbero un grosso sbaglio. Se il censore è intelligente (ma può esserlo, un censore?), lasci che questa sconvolgente “cavalcata” proceda senza intoppi fino al traguardo, che forse Fellini non si proponeva nemmeno, ma che con sicurezza raggiunge: quello di mostrare al pubblico che la dolce vita è una vita opaca e triste, dove più che ricercare il piacere si fugge la disperazione. E inesorabilmente vi si ripiomba. Caso mai, se ne avessi l’autorità, io proporrei che questo film, invece che ai minori di sedici anni come al solito, venisse proibito ai maggiori di sessanta. Perché credo ch’esso metta più in pericolo l’innocenza dei nostri babbi che quella dei nostri figli».

Corriere della Sera, venerdì 22 gennaio 1960