Giordano Bruno era nato a Nola nel 1548, figlio di un uomo d’armi. Aveva studiato retorica, logica e dialettica nella vicina Napoli, a diciassette anni s’era fatto monaco domenicano ed era passato da un convento all’altro, intento più allo studio che alla preghiera. Leggeva avidamente i classici latini e i filosofi greci, ebrei e arabi e si proclamava seguace di Democrito, Epicuro e Lucrezio. La sua forza era soprattutto una prodigiosa memoria e il suo pungolo un’inesauribile curiosità che lo rendeva ghiotto di ogni ramo dello scibile, dalla filosofia alla letteratura, dall’astronomia alla fisica, dalla matematica alla magia. Trascorreva gran parte del suo tempo nelle biblioteche e negli archivi, immerso in letture sacre e profane, incurante d’assecondare una vocazione che non aveva e che l’opprimeva al punto da fargli maledire il giorno in cui s’era fatto monaco. Il sangue meridionale che gli scorreva nelle vene gli rimescolava i sensi evocandogli i fantasmi di donne nude e bellissime. Se è vero che aveva preso i voti per sottrarsi alle tentazioni della carne, a un certo punto dovette riconoscersi vinto e buttare la tonaca alle ortiche. Aveva ventotto anni e non poteva dirsi un bel ragazzo; la vita di convento l’aveva debilitato. Ma il suo sguardo e le sue parole sprigionavano una carica di passione che conquistava. La sua oratoria, magniloquente e torrentizia, lardellata di citazioni, gladiatoria e scomposta, travolgeva più che convincere, ma anche gli ascoltatori più provveduti ne restavano sopraffatti.

Fu grazie ad essa che, abbandonata Napoli, trovò un posto d’insegnante d’astronomia a Noli, in Liguria. Ma, dopo pochi mesi, si trasferì a Torino, poi a Venezia e a Padova, dove alcuni monaci l’indussero a rivestire il saio. La sua natura irrequieta e randagia lo portò successivamente a Brescia, a Bergamo, quindi al di là delle Alpi, a Chambéry, Lione e Ginevra, ospite del marchese de Vico. In questa città, roccaforte del calvinismo, divampavano ancora le controversie fra cattolici e protestanti. Giordano se ne tenne al di fuori, allergico com’era alle polemiche religiose e tutt’assorbito dalle speculazioni filosofiche e da certi studi sulla scienza mnemonica, allora assai di moda in Europa. Si concedeva frequenti scappatelle con le dame che il Marchese gli presentava e per avere con loro rapporti più liberi rinunciò per la seconda volta alla tonaca.

Il suo soggiorno a Ginevra fu interrotto nell’estate del 1579, quando denunziò pubblicamente gli strafalcioni di un professore della locale Università. Fu incriminato, deferito al concistoro teologico e condannato a una multa. La pagò e si trasferì a Tolosa, una delle città più tolleranti d’Europa, dove proprio in quei giorni s’era resa vacante una cattedra di filosofia. Giordano riuscì a farsela assegnare e l’inaugurò con una lezione sul De anima di Aristotele. Ma dopo diciotto mesi rifece fagotto e partì per Parigi. Si procurò anche qui un posto d’insegnante e tenne un corso di filosofia sui trenta attributi divini. Il successo che riscosse gli diede da un giorno all’altro un’immensa popolarità.

Il Re, Enrico III, che aveva sentito parlare della straordinaria memoria del Bruno, volle conoscerlo. Giordano gli dette alcuni consigli di ginnastica mnemonica e il Sovrano lo ricompensò con una cattedra al Collegio di Francia, dove il filosofo insegnò due anni. Nel 1582, la pubblicazione del Candelaio, una commedia ambientata nella Napoli famelica e corrotta del tardo Cinquecento, gli alienò le simpatie della Corte, della Chiesa e del mondo accademico. Il lavoro era infatti una satira feroce contro il clero, gli eruditi e i pedanti, in cui molti professori della Sorbona credettero di riconoscersi, e forse non avevano torto perché Bruno ebbe per tutta la vita l’uzzolo della provocazione e del litigio.

Riprese i suoi vagabondaggi, stavolta in direzione dell’Inghilterra, dove approdò nel marzo del 1583, munito di una commendatizia reale per l’ambasciatore francese, Michel de Castelnau, che l’ospitò in casa. La grande Elisabetta aveva fatto di Londra un centro intellettuale vivo e cosmopolita. A Corte, nei salotti e nelle accademie si davano convegno artisti, filosofi e scienziati eli gran nome, cui la Regina concedeva di discutere su tutto meno che sulla monarchia. Giordano conobbe il conte di Leicester, John Fiorio, Edmund Spenser e altri celebri personaggi. L’Università di Oxford gli spalancò le porte ed egli tenne un ciclo di conferenze sull’immortalità dell’anima. Ma si urtò col direttore del Lincoln College, tornò a Londra e s’accasò nuovamente presso il suo vecchio protettore francese. Fu in questo periodo che scrisse in un italiano goffo, ampolloso, lambiccato, pieno di ripetizioni e d’astruserie, le sue opere filosofiche più famose. Non vi mancano squarci d’autentica poesia, ma nel complesso la loro lettura è impervia, noiosa e svogliante. Anche sull’originalità del contenuto vanno fatte delle riserve. Bruno prende a prestito da filosofi antichi e contemporanei, impasta idee vecchie e nuove senza troppo curarsi della loro compatibilità, ed elabora una teoria sull’universo in cui c’è un po’ di Aristotele, un po’ di Democrito, un po’ di tutto, e alla rinfusa. Paragona la Terra a un cosmo infinitamente piccolo, annegato in un cosmo infinitamente grande. Il nostro pianeta non è al centro dell’universo perché questo, eterno e incommensurabile, non ha confini. I mondi che lo popolano non si contano e sono in continuo movimento. Neppure le stelle fisse sono immobili. Un flusso incessante anima la volta celeste, costellata di astri, abitati da esseri viventi e intelligenti, in ciascuno dei quali palpita la divinità. Le contraddizioni in cui l’uomo e la natura si dibattono sono soltanto apparenti perché un equilibrio superiore e una sublime armonia regolano la vita dell’universo.

Man mano che sviluppava il suo sistema, Giordano l’esponeva agli amici londinesi, definendosi «l’amante di Dio, dottore della più alta teologia, professore di cultura purissima e innocente, noto filosofo, accolto e ricevuto presso le prima accademie d’Europa, vincitore dell’ignoranza presuntuosa e persistente, che tuttavia protesta che nelle sue azioni c’è amore per tutti i suoi simili, per i britanni non meno che per gli italiani, per le donne non meno che per gli uomini, per i sovrani non meno che per i prelati».

Fra le molte virtù, il filosofo non aveva certo quella della modestia. Si sentiva investito di una missione soprannaturale, voleva cambiare il mondo e riformare gli uomini. Gli studi d’occultismo e di magia l’avevano fuorviato. Era superstizioso, credeva nel potere degli astri, diceva che i nati sotto l’influsso di Venere erano fortunati in amore, mentre quelli favoriti da Marte erano violenti c bellicosi, attribuiva ai numeri e agli oggetti proprietà esorcistiche e taumaturgiche e si riteneva egli stesso un mago. Fu certamente un precursore di molte cose, ma anche di Cagliostro.

Alla fine del 1585, in seguito al richiamo in patria dell’amico ambasciatore, lasciò Londra e partì per Parigi. Ci restò pochi mesi, poi ricominciò i suoi vagabondaggi attraverso l’Europa, a Praga, a Zurigo, a Francoforte, dove pubblicò le sue opere latine. Nel 1591 tornò in Italia, accogliendo l’invito del nobile veneziano Giovanni Mocenigo, che voleva da lui lezioni d’occultismo e mnemonica.

Sapeva che l’Inquisizione gli dava la caccia, ma fidava nella protezione del Mocenigo, sebbene questi fosse un fervente cattolico, e in quella della Repubblica, che in fatto di religione si mostrava tollerante. Seguitò perciò anche a Venezia a professare le sue idee, che puzzavano d’anticonformismo e d’eresia e ad assumere atteggiamenti d’indipendenza e di sfida. Fin quando il suo timoratissimo anfitrione, istigato dal confessore, lo denunziò all’Inquisizione. Prima però, avendole già pagate, volle che il maestro terminasse le lezioni.

Il 23 maggio 1592, il filosofo fu arrestato e rinchiuso nelle carceri del Sant’Uffizio sotto l’accusa d’aver negato l’incarnazione, la Trinità e la transustanziazione, messo in dubbio i miracoli di Gesù e degli apostoli, dileggiato i frati, deriso la religione e proposto di sostituirla con la filosofia. Gli fu anche rimproverato d’essere dedito alla lussuria e d’aver frequentato troppe donne. Mocenigo disse agl’inquisitori che Giordano si vantava d’averne avute più di Salomone, al quale la Bibbia ne attribuisce mille.

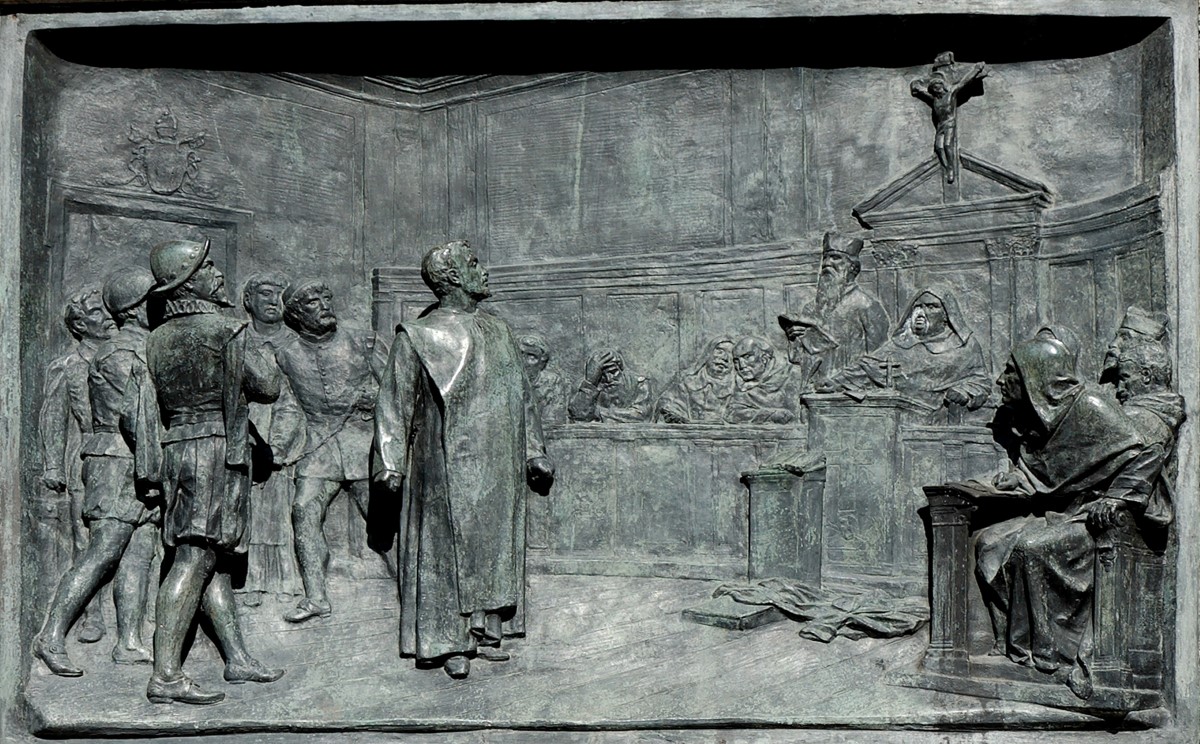

Bruno si presentò la prima volta davanti ai giudici il 26 maggio. Le udienze si protrassero per molte settimane, e l’imputato dovette subire minuziosi ed estenuanti interrogatori. Si difese con abilità, facendo una sottile distinzione fra il credente che accetta senza discutere le verità rivelate, e il filosofo che le sottopone al vaglio critico della ragione. Riconobbe d’aver dubitato che la prima persona della Trinità fosse distinta dalla seconda e dalla terza, ma a sua discolpa disse che mai l’aveva messo per iscritto o predicato. Ammise anche d’aver mangiato carne il venerdì, e dichiarò di volerne fare ammenda. «Tutti gli errori che ho commesso fino al presente giorno ora io li detesto et aborrisco et ne sono pentito d’aver fatto, detto, creduto e dubitato di cosa che non fosse cattolica, et prego questo sacro tribunale che conoscendo le mie infermità voglia abbracciarmi nel grembo di Santa Chiesa, provvedendomi di rimedi opportuni alla mia salute, usandomi misericordia.» Fu subito rispedito in prigione.

A settembre, il cardinale Severino chiese al Senato l’estradizione del filosofo, ma solo dopo lunghi tira e molla l’ottenne. A febbraio Giordano giunse a Roma, e a dicembre ricomparve in tribunale. Il processo andò avanti a singhiozzo per sette anni, durante i quali il Bruno fu sottoposto a ogni sorta di sevizie. La più perfida e raffinata era quella di rimandare la sentenza alle calende greche per esasperare l’imputato e sfibrarne la volontà. Ma il filosofo, sebbene malato, non si piegò. Anzi, si rimangiò le ritrattazioni precedenti e fino all’ultimo tenne fieramente testa agli inflessibili inquisitori, tra i quali spiccava il gelido e ascetico cardinale Bellarmino. Alla fine di ogni udienza, quando rientrava nella stia lugubre cella, pronunciava terribili bestemmie, che poi venivano addotte come prove della sua empietà.

Finalmente, l’8 febbraio del 1600, riconosciuto «eretico, impenitente e pertinace», il filosofo fu condannato a morte. Ascoltò la sentenza in ginocchio; ma, a lettura finita, si levò in piedi e puntando l’indice contro i giudici esclamò: «Il timore che provate voi a infliggermi questa pena è superiore a quello che provo io a subirla».

All’alba del 17 fu condotto in Campo de’ Fiori, scortato da sette padri di quattro ordini religiosi diversi che per tutta la notte avevano inutilmente tentato di strappargli un gesto d’abiura. Poi lo spogliarono e legarono a un palo, sotto il quale erano state accatastate numerose fascine. Per paura che dalle sue labbra uscissero frasi blasfeme, gli venne serrata la lingua in una morsa. Prima di appiccare il fuoco, un monaco gli mise sotto gli occhi un crocifisso, ma Giordano volse sdegnosamente lo sguardo. Un attimo dopo, le fiamme presero lentamente a divorarlo.

L’Europa protestante inorridì, sebbene di roghi nemmeno essa fosse avara. E Bruno diventò il pretesto di una polemica anticattolica che falsò completamente la statura e il significato del protagonista. Bruno fu certamente una vittima della Controriforma, ma non un gladiatore del libero pensiero, che anche in Italia aveva trovato ben più validi e coerenti campioni negli Ochino e nei Carnesecchi. Gliene mancò l’impegno morale, il vigore e l’ascesi. Bruno era soltanto un anticlericale. E a metterlo in contrasto con la Chiesa non fu una diversa concezione religiosa, ma uno smisurato egocentrismo, ribelle a qualsiasi autorità per protervia, non per impegno di coscienza.

Tuttavia seppe morire. E se il martirio non basta a conferire alla vittima le dimensioni del titano, basta però ad attribuire i connotati dell’aguzzino a chi lo inflisse. Quel rogo che chiude il Cinquecento e apre il Seicento illumina della luce più pertinente lo squallido paesaggio dell’Italia della Controriforma: un prete e un gendarme intenti ad arrostire un ribelle privo anche del conforto di una causa a cui intestare il proprio sacrificio.

Indro Montanelli, Ritratti, Rizzoli, 1988