di Vito Zagarrio

Lo sguardo e la Storia

«In un periodo storico violento e attuale – scriveva Baudrillard1 alla fine degli anni 70 – il mito irrompe nel cinema come contenuto immaginario […]. Il mito, scacciato dal reale dalla violenza della storia, trova rifugio nel cinema. Oggi, nel cinema irrompe la storia, seguendo lo stesso scenario». La Storia, così, dopo avere introdotto con forza i miti che la percorrevano nel mondo contemporaneo, è stata esorcizzata, «scacciata dalla nostra vita», ridotta a sua volta in mito; «questa storia esorcizzata da una società in via di congelamento lento o brutale festeggia sugli schermi la sua grandiosa resurrezione». Essa è, insomma, «il nostro referente perduto, vale a dire il nostro mito. E come tale prende il posto dei miti sullo schermo». La Storia, diceva ancora Baudrillard, è uno scenario rétro, è un “cadavere” che si può mettere in scena, un “fossile” che può essere rappresentato e “simulato”. «La Storia fa così il suo ingresso trionfale nel cinema a titolo postumo». Baudrillard notava come questa riapparizione della Storia non avesse un valore di presa di coscienza, ma di nostalgia di un referente perduto.

Queste osservazioni mi avevano colpito alla fine degli anni 70 mentre usciva quella pietra miliare della New Hollywood che si rivelò essere Apocalypse Now di Francis Coppola, e mi vengono in mente ancora mentre rivisito il cinema di Stanley Kubrick.

In Apocalypse Now, infatti, c’è un’inquadratura in cui Chief, il capo del battello in cui sta viaggiando la squadra del capitano Willard, tocca il cadavere di Clean Stones (un giovanissimo Larry Fishburn), il ragazzo nero ucciso in un’imboscata che poco prima ballava a poppa sulla musica dei Rolling Stones. Chief tocca Clean guardando in macchina, angolata dal basso, dal punto di vista del morto; con occhi pieni di orrore, ritrae la mano insanguinata dal cadavere, ma poiché guarda in macchina sembra tirarla fuori, dopo averla affondata, dal pubblico.

Lo spettatore, dunque, si identifica con quel cadavere, col suo punto di vista. E la Storia, se vale l’intuizione di Baudrillard, si identifica con quel cadavere. Che è poi la metafora da storia gialla che usa Carlo Ginzburg quando parla di «paradigma indiziario», di un analista che deve improvvisarsi detective, emulare Sherlock Holmes, cercare tracce di un delitto simbolico, di cui bisogna identificare il cadavere e scoprire il mandante.

In Full Metal Jacket c’è un’inquadratura che ricorda da vicino quella di Apocalypse Now: nella seconda parte del film, infatti, i cadaveri di due soldati sono stesi per terra, ripresi dall’alto. La mdp gira in tondo, attorno ai corpi, inquadrando dal basso, dal punto di vista dei morti, gli altri marines; e compie una macabra ronde, una giostra che poi si ferma, recuperando la narrazione e un montaggio più classico; ma sempre con gli occhi dei soldati puntati contro di loro, i cadaveri, e indirettamente dunque contro di noi, il pubblico. Anche in questo caso, si tratta della soggettiva di un cadavere, una scelta di angolazione e di punto di vista che dà a tutto il film il sapore di un’opera sulla morte.

L’idea non è nuova, basta pensare a Hitchcock: nel finale di Spellbound (Io ti salverò) in una famosa soggettiva, il dottor Murchison punta prima la pistola contro Ingrid Bergman che l’ha scoperto, e poi la ritorce contro se stesso, suicidandosi. La pistola, cioè, fa fuoco contro lo spettatore, come nel caso dell’arcinoto sparo in macchina del cowboy nell’ultima inquadratura di The Great Train Robbery. In quel lontano film di Porter, per la prima volta emerge quella che io chiamerò la “soggettiva del cadavere”: il punto di vista di un personaggio fuori campo che nella diegesi è votato alla morte, collegato in questo caso, tipicamente, allo sguardo in macchina. Francesco Casetti, quando analizza il “guardare negli occhi”2 (quella forma retorica che lui definisce “interpellazione”), non può non risalire proprio a The Great Train Robbery.

Se uno sparo in macchina è l’ultima inquadratura del film di Porter, esso segna invece l’inizio di Una pura formalità, un bell’esempio del cosiddetto “nuovo” cinema italiano. Il film di Tornatore, infatti, comincia con un colpo di pistola sparato verso lo spettatore e insiste per tutta la lunga sequenza dei titoli di testa nella soggettiva di un ignoto personaggio, in fuga (solo dopo la fine dei titoli la soggettiva si trasforma in oggettiva e rivela il corpo ingombrante di Gérard Depardieu): sapremo alla fine che è un colpo, alla Hitchcock, rivolto a se stesso, del protagonista che si è suicidato; e dunque l’insistita soggettiva è, di nuovo, la soggettiva di un cadavere.

D’altra parte, si può tornare ai film più classici del “vecchio” cinema italiano: penso a due sequenze de La dolce vita, quella in cui Marcello visita l’appartamento di Steiner, che si è suicidato uccidendo anche i suoi figli, e quella del “mostro” sulla spiaggia nel finale del film. Nelle ultime due inquadrature della prima sequenza in questione, Marcello esce dall’appartamento, guardando in direzione di Steiner ma al tempo stesso guardando in macchina, seguito da un leggero carrello destra-sinistra. L’inquadratura successiva (un carrello sinistra-destra in soggettiva di Marcello che si allontana) chiarisce che Marcello sta guardando proprio Steiner morto, pietosamente coperto da un lenzuolo. Marcello, dunque, viene seguito dalla mdp, dal punto di vista di Steiner suicida, come se fosse “osservato” dagli occhi dell’amico, che rappresenta anche da morto la sua coscienza critica. «E questo insiste a guardare-, continua a dire Marcello nel finale del film, quando i pescatori portano a riva una grande manta («Un mostro!», urla una giovanissima Laura Betti) di cui Fellini inquadra, non casualmente, il dettaglio di un occhio. L’occhio di un cadavere, spento ma al tempo stesso lucido e impietoso («E questo insiste a guardare»), che inchioda i bravi borghesi usciti dal party notturno alle loro responsabilità sociali. I veri “mostri”, pare dire Fellini – anticipando anche un grande tema della futura commedia all’italiana -, sono loro; e la sensazione di disagio viene acuita dal fatto che tutta la scena (grazie a quel voluto dettaglio dell’occhio del pesce) viene vista in soggettiva del “mostro” morente.

Ovviamente, l’obiezione che si può fare a questa mia tesi è che “soggettiva” e “sguardo in macchina” fanno parte della retorica del linguaggio filmico, dunque appartengono al dominio della regia e rappresentano, nella loro variazione, alcune delle infinite possibilità di invenzione della messa in scena. Potrebbero non costituire un’eccezione, dunque, né destare particolare interesse, e ceno non sono dovuti a un progetto teorico cosciente dell’autore. Eppure, alcuni grandi esempi della storia del cinema autorizzano questa ipotesi di uno sguardo che si carica, a volte, di pulsioni di morte. Il verbo to shoot, del resto, in inglese, vuol dire “sparare” ed anche “girare” un’inquadratura. L’idea della morte, e insieme della rinascita, o addirittura dell’eternizzazione, sono insiti nell’idea stessa del cinema. Mi è capitato di intervistare Gesualdo Bufalino, poco prima della sua morte, a proposito dei suoi rapporti col cinema: una delle cose che più mi hanno colpito, anche alla luce dei fatti che avrebbero portato di lì a poco alla scomparsa di uno dei “grandi vecchi” della letteratura italiana, è stato il suo ossessivo associare il cinema alla morte. O alla preservazione dalla morte, che è poi la stessa cosa, all’esorcizzazione della morte stessa.

«Conoscevo già da giovane – mi ha detto — la “frode” che sovrintende alla proiezione cinematografica, il fatto cioè che noi spettatori vediamo gli attori lì sullo schermo, ma c’è un “al di qua” (la macchina da presa, il set), e sapevo anche, come è ovvio, che essi, prima di andare su quel set erano passati dal camerino, a truccarsi, e avevano una vita privata, diventavano non solo personaggi immaginari dell’inesistente, come erano le creature che incarnavano sullo schermo, ma persone che avevano una loro storia, passata e futura. Persone che io seguivo attraverso gli anni e vedevo invecchiare. Mentre Natascia di Guerra e pace non invecchia mai, o semmai invecchia nel libro, un attor giovane comincia a mostrare dopo vent’anni di carriera le rughe, invecchia, muore. Per me è diventato un tema esistenziale, una innocua ossessione: […] non posso vedere i film musicali degli anni ’30, le coreografie di Bushy Berkeley, senza pensare cosa ne è stato, dopo cinquantanni, di quelle gambe femminili, di quei corpi incorrotti. Tutto questo dà al film una ricchezza esistenziale, sentimentale, visiva e culturale che travalica il puro e semplice amore cinefilo per il prodotto artistico. Diventa pane di una mia “drammaturgia” interna di cui loro fanno parte. Entrano nel gioco della mia vita, dei miei amici morti, soprattutto le comparse, cui una volta ho dedicato una “ballata delle figurine del tempo che fu”»3. E a proposito di Sciascia, Bufalino ha ricordato il suo interesse per il cinema e la fotografia, «altro suo parallelo e consanguineo oggetto di studio e di desiderio. Poiché fotografia e cinema gli sembravano uno stesso strumento di affabile guerra contro il destino di cenere che attende ogni gesto e ogni volto: un’arma che concede alla memoria, se non la vittoria sul tempo, che gli dei ci hanno negato in eterno, una momentanea rivalsa, il miraggio d’una resurrezione che valga per un istante a trattenerci al di qua della tenebra dove fatalmente si azzera la storia della nostra vita»4. Non so se Sciascia e Bufalino avessero letto Bazin, ma le loro — anche quella di Sciascia, “interpretata” a suo modo da Bufalino – intuizioni teoriche assomigliano molto all’analogia della “mummia” usata dal grande teorico francese5. Con in più l’ossessione di Bufalino per il tempo e la morte, e per gli strumenti atti a sfidarli e batterli; perché l’immagine ha per lui una potenza demiurgica, la forza di una fissazione immortale.

In Stanley Kubrick questa potenza demiurgica, questa tensione di immortalità, e insieme questa presenza di una “soggettiva del cadavere” sono violentemente marcate. In Full Metal Jacket, in particolare, se ne possono rintracciare altri casi: ad esempio, quando Jocker e Cowboy si ritrovano dopo il corso, uno dei marines chiama un “fotografo” e, guardando in macchina, scopre beffardo un suo “amico”, un vietcong morto. E il “fotografo” scatta la foto guardando a sua volta in macchina, e puntando la macchina fotografica verso il cadavere del vietcong.

Da parte sua, il sergente della compagnia sorride con gioia infantile guardando in macchina, dopo aver beccato con una scarica di mitragliatrice un paio di vietcong, come in un videogame. Morirà, infatti, “giocando” con un pupazzo, che si rivelerà invece essere una bomba.

E torno alla mia ipotesi. Lo sguardo di Kubrick è sempre una riflessione sulla morte. Prendiamo Paths of Glory (Orizzonti di gloria), che permette di fare vari esempi: nella straordinaria sequenza in cui il colonnello Dax (Kirk Douglas) passa in rassegna i soldati prima dell’assalto al “Formicaio”, si può osservare come il suo sguardo interagisca con quello dei soldati che stanno per uscire dalla trincea e andare verso il macello. Si tratta di alcuni lunghi piani sequenza, ripresi col carrello che passa in mezzo al camminamento della trincea, alternativamente in avanti e in soggettiva del colonnello e in oggettiva indietro, a precederlo. I soldati, che prima rispondono timidamente a Dax guardando in macchina, poi sempre più cupamente evitano il suo sguardo. Il carrello in soggettiva di Dax si addentra sempre più in una nebbia che fa entrare lo spettatore in un’atmosfera infernale e da incubo. I soldati sono già all’inferno. Non possono più guardare perché sono “già morti” – nota Pierre Sorlin6 -, sono degli zombi, dei cadaveri ancora (per poco) vivi. Dax è l’angelo della morte, afferma Sorlin, che arriva a questa ipotesi analizzando proprio la messa in scena di Kubrick: l’alternanza di soggettiva-oggettiva e di carrelli avanti-indietro che ho già messo in risalto, il voluto, insistito non-sguardo in macchina di Dax imbarazzato e desolato che non può confortare con lo sguardo i suoi uomini, ma anche di quei volti che si ritraggono. Sono sguardi che non si incrociano, strabici verso una realtà paradossale e surreale, quella imposta da Broulard e Mireau e che spingono senza umanità verso la morte.

Una simile analisi si può fare per altre due scene di Paths of Glory. In ordine di diegesi, una è quella della scazzottatura tra i due prigionieri nel finale del film: c’c un’unica soggettiva, ed è quella del soldato che sta per ricevere il pugno che lo ucciderà. Più evidente, invece, è l’insistito carrello in soggettiva dei condannati a morte, che corrisponde strutturalmente e linguisticamente ai piani sequenza in soggettiva della scena della trincea già descritta. Anche in questo caso, lo sguardo dei condannati è consapevole della morte, è lo sguardo carico di disperazione dei morituri, che infatti vengono a loro volta guardati (in macchina) dagli astanti, spettatori partecipi ma anche distanti del loro destino.

In The Killing (Rapina a mano armata) c’è, a quanto mi risulta, un solo sguardo in macchina: è quello, nel finalissimo del film, dell’impiegato delle linee aeree che indica fuori della porta a vetri, e poi, nel proseguimento dell’inquadratura, quello più minaccioso dei poliziotti. La soggettiva è di Sterling Hayden (Johnny Clay), immobile, paralizzato dallo sgomento per aver perso la valigia col denaro. Chi guarda, in questo caso, c viene guardato (in macchina) forse non morirà, ma per lui non vale più la pena vivere: è morto dentro. Johnny e la sua ragazza sono di spalle, in mezza figura. “Guarda», dice significativamente lei, voltandosi. Anche Johnny si volta, con lo sguardo ebete. Guardano verso sinistra, ma nel controcampo vediamo, in campo medio, attraverso le vetrate, l’impiegato che avverte i poliziotti e indica con un dito verso il centro dell’inquadratura, cioè verso la mdp. «Dobbiamo scappare!» incalza lei; «No – si arrende Johnny – a che vale ormai», e abbassa Io sguardo. Ma noi continuiamo a vedere i poliziotti che avanzano, pistole in pugno, aprendo simultaneamente le ante della porta a vetri (le ante scompongono il quadro in cinque spazi simmetrici, e i poliziotti si pongono ai lati mentre l’impiegato resta al centro, dentro la hall); e avanzano guardandoci, ostili.

Interessanti gli sguardi in macchina in The Killer’s Kiss (Il bacio dell’assassino). Già nella prima scena a casa sua, Davy (Jamie Smith) si specchia il volto (questo non in soggettiva7), poi dà da mangiare ai pesci in un piccolo acquario. E qui c’è un’inquadratura modernissima: la faccia deformata di lui è vista da dietro l’acquario, gli occhi leggermente strabici, il naso abnorme. È un’inquadratura di cui forse Coppola si è ricordato girando la famosa sequenza dei “pesci combattenti” in Rumhle Fish (Rusty il selvaggio).

Nella scena del match di boxe, il pugno che stende Davy arriva in macchina, come lo sguardo del suo avversario che prende la mira, e in soggettiva il pugile cade al tappeto, gli occhi che roteano verso le luci del soffitto e poi verso l’arbitro che fa il count down guardando verso la mdp. Tutta allo specchio è poi la scena successiva al match, quando Davy osserva l’appartamento di Gloria e lo spettatore vede lo spazio chiaro della stanza illuminata della ragazza riflettersi nello specchio scuro del pugile.

Ma ancora più significativo è lo sguardo in macchina di Vince (il cattivo che insidia e picchia Gloria), il quale, ubriaco, guarda verso la mdp; osserva, in soggettiva, due facce comiche dipinte in un quadro che sembra irridergli, e scaglia il bicchiere contro la mdp, rompendo (con un trucco del profilmico) il vetro del quadro. Vince sarà presto cadavere.

In 2001: A Space Odyssey (2001: Odissea nello spazio) il primo sguardo in macchina del film, che poi fonderà lutto il suo ultimo, lungo capitolo, proprio su questa cifra stilistica, è una soggettiva (in fish eye) del computer Hal: una macchina destinata a essere scollegata, un futuro cadavere meccanico che morirà al suono di un girotondo infantile. E, nel finale del film, la soggettiva dell’astronauta verso il vecchio che, seduto a tavola, si volta verso la mdp, è un altro incrocio di sguardi di morte.

Anche Lolita conclude il suo primo capitolo, e poi conclude l’intero film, con un atipico sguardo in macchina di una maschera che nasconde un cadavere: è quello del quadro, dietro cui si cela, e muore, il corpo di Quilty (Peter Sellers). Sul volto in primo piano, indagante, della donna raffigurata, c’è il foro di una pallottola.

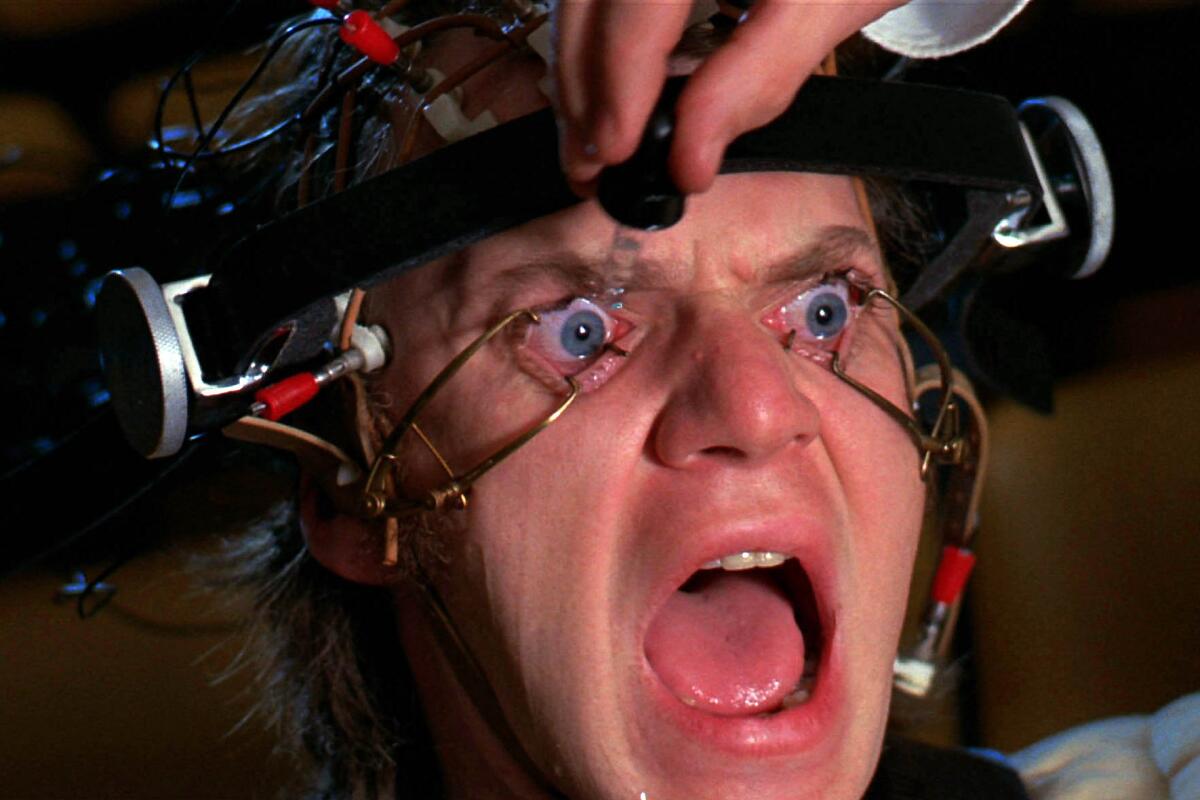

Si può dire, con una piccola forzatura, che anche il famoso sguardo in macchina in primo piano di Alex in apertura di A Clockwork Orange (Arancia meccanica) finisca in un cadavere: l’inquadratura successiva, infatti, parte dal corpo del vagabondo che di lì a poco sarà massacrato di botte dalla banda di Alex.

In The Shining, infine, lo sguardo di Wendy (Shelley Duvall), nel finale, rimanda verso la mdp immagini di morte: le appaiono fantasmi, zombi, lacerti di corpi insanguinati, mentre Jack sta già inseguendo il suo bambino. Questi cadaveri che vengono da un altro tempo e da un’altra dimensione la guardano negli occhi, con un pauroso “shining” la guarda in faccia la Morte.

Lo sguardo e la morte

L’idea della morte è anche la grande metafora sottesa da qualsiasi riferimento autoreferenziale. Se è vero che la storia è “congelata”, per dirla con Baudrillard, resa fossile, è anche vero che questa imbalsamazione (la “mummia” di Bazin che ho già evocato nel caso di Bufalino) viene consegnata all’eternità dalla tecnologia riproduttiva della macchina da presa. Dunque, è inevitabile mettere in gioco anche gli elementi di autoriflessività che emergono fortemente da Full Metal Jacket e da tutta l’opera di Kubrick.

«La morte è il destino inevitabile di ogni discorso sul metalinguaggio e sull’autoriflessività» – diceva il compianto Maurizio Grande, in un convegno sul “cinema nel cinema”8.

È per questo che il cinema americano contemporaneo abbonda di citazioni metalinguistiche, di casi di messa in scena (e in qualche modo di “messa in abisso”) dello stesso “apparato” filmico: il vero cult film dell’estate ’99, ad esempio, è stato un piccolo film indipendente, The Blair Witch Project (lett.: Il progetto della strega di Blair): firmato da due studenti di cinema (Eduardo Sanchez e Daniel Myrick), è un horror metalinguistico a bassissimo costo9. È la storia, infatti, di un gruppo di giovani aspiranti filmmakers che lavorano a un documentario su una strega sino a essere intrappolati dal loro stesso progetto e pagare con la morte il loro civettare col macabro. Ma quel che colpisce di questo progetto quasi amatoriale è la scelta linguistica: tutto il film è girato in soggettiva, col pretesto narrativo che i protagonisti riprendono se stessi con le loro telecamere; e la drammatica inquadratura conclusiva è un primissimo piano della capogruppo e animatrice del “progetto strega”, che riprende se stessa in un’ultima confessione, in un’ultimo brandello di diario postumo, attendendo la morte. Siamo pienamente nella “soggettiva del cadavere”, con in più un’(auto)riflessione sul mezzo cinetelevisivo, che nel momento in cui fissa il reale diventa portatore anche di morte.

Tra i tanti esempi dell’industria hollywoodiana, invece, scelgo un film che mi permette di chiudere il cerchio e di tornare a Kubrick: Twister di Jan De Bont (il regista di Speed). In una sequenza di questo film neo-catastrofico con commistioni di commedia e fantasy, nel grande schermo di un drive-in si proietta una scena-culto della storia del cinema: è Shelley Duval chiusa in bagno, mentre Jack Nicholson sta spaccando la porta con la scure, in The Shining. Una citazione fìlmica che raddoppia e rende ridondante la violenza della diegesi: mentre il tornado si abbatte sui protagonisti, continua a infuriare imperterrita, sino a quando il vento non porta via l’ultimo lembo di schermo, la maschera ghignante di Nicholson. Interessante anche il riferimento a The Wizard of Oz (Il mago di Oz) contenuto in questo polpettone hollywoodiano senza grandi pretese: il tornado che porta via uomini e cose non può non ricordare all’immaginario collettivo americano il simbolico “ciclone” che rapisce la bambina Judy Garland e le fa attraversare magicamente la barriera del reale, lo “specchio” di Alice.

L’autoriflessività è anche il punto di vista di tutto Full Metal Jacket: sin dalla prima sequenza il soldato Jocker fa la parodia di John Wayne e ne paga le conseguenze. Jocker diventerà pian piano il protagonista del film, tirando le fila di un progetto apparentemente disorganico: vuole fare il giornalista di guerra, e nella seconda e terza parte del film vedremo infatti il suo punto di vista sulla guerra. Il suo compagno d’azione usa la macchina fotografica invece che il fucile (e ha i conati di vomito quando il soldato sull’elicottero spara – per gioco – ai contadini inermi).

Una delle sequenze fondanti del film è il lungo carrello che riprende i soldati intervistati dalla troupe televisiva (una steadicam che riprende la macchina a mano del profilmico), e subito dopo arriva la lunga teoria di sguardi in macchina dei marines, che agganciano lo spettatore in una sorta di “porta girevole” – è un’espressione usata da Nick Browne10 -, ma anche lo costringono a un meccanismo straniarne.

Jocker risponde all’intervista cui sono sottoposti tutti i suoi compagni guardando – come nelle news- in macchina, ma in chiara soggettiva della troupe (l’asta del microfono fuoriesce dalla parte inferiore del fotogramma, e nel controcampo la troupe guarda a sua volta in macchina). Come se non bastasse, dietro Jocker campeggia una sala cinematografica dismessa.

Simile uso del metalinguaggio aveva fatto Coppola in Apocalypse Now, quando la troupe riprende una messe di cadaveri e il regista – interpretato narcisisticamente ma anche autoironicamente dallo stesso Coppola – urla: «Continua a girare!». Anche il personaggio di Dcnnis Hopper andava in quella direzione; non a caso in Apocalypse Now un fotografo un po’ matto ha preso il posto del giullare, dell’“arlecchino’’ presente nel racconto di Conrad. In Kubrick il fotografo è invece Rafterman, l’amico di Jocker, e la macchina fotografica è compagna del suo fucile: la vediamo, enfatizzata dal grandangolo, nella già citata sequenza del cerchio sui cadaveri.

Proprio attraverso l’uso di questi elementi metalinguistici (cinema nel cinema, teoria dello sguardo, parodia dei generi), spesso spiazzanti, che costringono lo spettatore a mettersi in discussione, Full Metal Jacket diventa una sintesi di visionarismo e di classicità, di geometrie della ritualità e di esplosione postmoderna di frammenti. Film schizofrenico, diviso in due parti ben distinte stilisticamente: la prima, “loin du Vietnam”, basata sul tragico addestramento del gruppo di giovani reclute da parte di Hartman; la seconda (a sua volta divisa in tre parti), messa in scena di un Vietnam ironico e da incubo, dove si mescolano un mezzo caldo (il cinema) e un mezzo freddo (la televisione), film di guerra e telegiornale, iperrealismo e surrealismo. Di fronte all’impossibilità di restituire una verità attendibile (la realtà del Vietnam supera senz’altro la migliore fantasia), molto meglio ribaltare le convenzioni iconiche, inventare, al posto della giungla, un Vietnam “urbano”, come fa Kubrick nella sequenza finale del suo film, un Vietnam che assomiglia a un videoclip neobarocco di Boy George, o a un fumetto di Walt Disney.

Il Vietnam, che è completamente ricostruito in studio, in un teatro di posa ricavalo da una fabbrica abbandonata nei sobborghi di Londra, diventa microcosmo claustrofobico, come le camerate del campo di addestramento, o universo neobarocco, come nell’episodio finale, che stratifica pezzi di architetture, rovine, macerie, così come assembla frammenti di cinema, di citazioni iconiche, pezzi e rovine dell’immaginario contemporaneo. Discorso alto su cinema e videogame, Disney e autoriflessività, Blade Runner e Apocalypse Now, western e war movie, topoi sull’addestramento militare (da An Officer and a Gentleman/Ufficiale e gentiluomo a G.I. Jane/Soldato Jane) e innovazioni geniali.

In Full Metal Jacket c’è un’allucinazione dello sguardo, che o è miope (Cowboy, Jocker, quanti marines occhialuti!), o è portato all’estremo limite appunto dagli occhi folli di Vincent D’Onofrio, il soldato “Palla di lardo”. Quest’ultimo, tra parentesi, incarna già qui quella mutazione del corpo dell’attore – e del cinema stesso – che sarà tipica del cinema hollywoodiano di quest’ultimo decennio (Full Metal Jacket è dell’87): lo si veda, oggi, in Men in Black (MIB-Men in Black), a simbolizzare, con l’esplosione del suo corpo («Va bene così?», dice tirandosi la pelle della testa), una mutazione in atto, anche della macchina cinema.

Jocker guarda e fotografa, dunque, la – presunta – realtà che lo circonda. Ma Jocker/Modine, alla fine, sarà costretto a sparare alla cecchina vietcong. Non abbiamo detto che to shoot vuol dire anche sparare? Anche in Paths of Glory c’erano, irrealisticamente, dei fotografi e dei giornalisti ad assistere all’esecuzione. Anche l’ambasciatore sovietico viene scoperto a fotografare i segreti dello stato maggiore, in Dr. Strangelove (Il dottor Stranamore). Quilty ha la macchina fotografica appesa al collo e cerca di far fare film “d’arte” a Lolita.

Anche nei nomi c’è un intento autoreferenziale, se non altro di tipo parodico: Jocker vuol dire “jolly”, un po’ come il Jack del proverbio inglese («All Work and no Play make Jack a Dull Boy»), come il Jack (Nicholson) del film che non a caso sarà poi il cattivo “Jocker” in Batman. Cowboy non può non essere un riferimento a personaggi come il pilota di Dr. Strangelove, che “cavalca” la Bomba, in una delle scene tragicamente esilaranti del film, come fosse a un rodeo. “Spartaco”, si definisce Quilty all’inizio di Lolita, e così via. Sia Cowboy che Quilty saranno presto cadaveri.

Ma l’autoriflessività è soprattutto nel linguaggio fìlmico di Kubrick, e nell’impianto produttivo del suo cinema, nel suo stesso modo di produzione.

Il discorso sul cinema è nella stessa autoconsapevolezza della messa in scena, nel livello alto di esplicitazione dell’apparato, nell’uso dei movimenti della macchina da presa. In Full Metal Jacket il carrello e la steadicam sono ovviamente due tra le cifre stilistiche più importanti, accoppiate all’uso del grandangolo che espande lo sguardo, sulle camerate o sulle rovine urbane, sugli scorci di città o all’interno di un gabinetto.

In carrello, con una serie di piani sequenza rotti, ricorrentemente, dal ritorno al campo-controcampo, è descritta l’educazione (e l’incubazione delia follia) dei marines istruiti da Hartman (= “l’uomo del cuore”; che è, guarda caso, anche il nome dell’ufficiale che spara alla resta di Don Pietro in Roma città aperta). In steadicam, ma il movimento è sempre un po’ sporco, e ha il sapore della macchina a mano, è descritto l’attacco al cecchino nell’episodio finale. L’angolazione della mdp è sempre dal basso, un punto di vista forte, autoriale, un’angolazione di regia che rimanda a Welles, a una autorialità fortemente rivendicata.

Se la panoramica è la “suspence” e il dolly è il “respiro” del cinema – dice Bernardo Bertolucci sul set di Novecento al fratello Giuseppe che gira il making of del film, ABCinema – il carrello c la storia, il movimento delle cose, l’incedere degli avvenimenti e dei destini delle idee. Mi pare che qualcosa del genere ci sia anche in Kubrick: il carrello e la steadicam pedinano infatti un personaggio e lo inseguono nel suo contestualizzarsi nella storia. Penso al lungo carrello che segue l’incerto avanzare dei soldati, ormai fuori dalla trincea, verso il “Formicaio”, penso agli insistiti carrelli dietro l’arredamento (gli scaffali, un letto, i mobili) in The Killing o nell’appartamento di Quilty in Lolita.

Insomma, la messa in scena kubrickiana (soggettiva, movimenti di macchina, recitazione ecc.) mette chi guarda con le spalle al muro, costringe lo spettatore a mettersi in gioco completamente, con le sue pratiche alte e basse, con le sue convenzioni e ironie, identificazioni ed estraniamenti; la costringe a misurarsi con doppi e tripli livelli di lettura, a coltivare la visione (anche per esorcizzare una sempre incombente follia quotidiana), a coltivare un progetto di Cinema ambizioso, che imponga tagli teorici sempre più alti.

Kubrick oltre lo sguardo

“Overlooking”, viene da pensare guardando alla sua vita e ai suoi film. To overlook in inglese vuol dire guardare “oltre”, “attraverso”, “al di là”; si potrebbe tradurre con un neologismo “straguardare” (ma anche, usando invece un verbo noto, “stravedere”, anche nel senso della fallacità dell’apparenza, di un’allucinazione dello sguardo reale), “sur-guardare”, caricare l’atto del vedere di uno sforzo, di una capacità, o di un talento visionario11.

Il verbo può tentare di spiegare il progetto stilistico e la visione del mondo di Kubrick, che cerca, in tutto il suo cinema, di andare oltre, over,; al di là della realtà superficiale delle cose, per sperimentare uno sguardo diverso, che vede in profondità. Magari con uno sguardo strabico e paranoide, come quelli di Jack Nicholson in The Shining, di Malcolm McDowell in A Clockwork Orange, di Vincent D’Onofrio in Full Metal Jacket.

“Overlook” è il nome dell’hotel dove Jack Torrance e famiglia si chiudono in un ritiro che sarà un incubo, ma è per me anche la formula metaforica per analizzare un cinema visionario, complesso, dalle molteplici letture e interrelazioni.

«Vedere, rivedere, stravedere. Sarà possibile – scrive giustamente Enrico Ghezzi12 — inventare uno “stravedere” come possibile ulteriore significato di to overlook». Si tratta infatti di un cinema che da un lato propone uno sguardo diverso (sopra, attraverso, sorvegliante, strabuzzato, aguzzo, tollerante, stregato, a secondo dei molteplici significati del verbo to overlook); dall’altro impone un “di più” anche allo spettatore, uno sguardo attento. Sulla realtà e sul testo filmico.

Il cinema di Kubrick è dunque un cinema altamente riflessivo. Sia perché riflette sulla storia, sui generi, sulla letteratura, con un segno stilistico sempre originale e innovativo; sia perché riflette su se stesso, è autoreferenziale, propone un’indagine sul terreno del metalinguaggio.

È un cinema che sperimenta sempre, utilizzando i codici di Hollywood per poi trasgredirli inevitabilmente; un cinema che coniuga America ed Europa, spettacolo e authorship. Kubrick rappresenta e sintetizza, con le sue scelte di vita e di produzione artistica, i valori della cultura europea, fondata sulla autorialità invece che sulla vendibilità, sull’arte invece che sulla merce13.

Ora che Stanley Kubrick ha concluso la sua parabola esistenziale e la sua opera ha una sua coerenza e una sua logica, ora che la morte ha dato – come il montaggio a un film, diceva Pasolini – un senso alla sua vita e alla sua carriera di artista, è essenziale approfondire un’indagine sulla grammatica e sulla sintassi del regista, sui meccanismi linguistici che catturano lo spettatore; e insieme sulla nozione (ben più complessa in inglese) di play, nel senso di gioco, ma anche di rappresentazione, di recitazione, di esecuzione. Mi ritorna in mente la già citata frase allucinatoria e paranoica di Jack (Nicholson/Torrance) in The Shining: «All Work and No Play make Jack a Dull Boy…» ad libitum. Solo lavoro e niente gioco rendono Jack un ragazzo triste e scemo. Ma forse anche: il lavoro, nel senso di opera, art work, senza play, nel senso di possibilità di recitarla, giocarla, suonarla quest’opera artistica, rende l’uomo pazzo.

Il titolo stesso del suo ultimo, incompiuto film, è una sorta di inno alle contraddizioni del cinema, delle sue radici, delle sue eredità culturali, del suo sguardo: Eyes Wide Shut. Se si potesse tradurre, suonerebbe come “A occhi spalancati sbarrati”, metafora di un disperante conflitto dello sguardo, e anche di una disperata volontà di guardare “oltre” lo sguardo stesso. Da “Overlook” a “Eyes Wide Shut”, come si vede, c’è un percorso coerente che passa sempre per l’approfondimento, per la dilatazione, l’ampliamento dello sguardo, ma al tempo stesso anche per la coscienza della mendacità del reale e dell’impotenza dell’uomo di cogliere valori che sono dietro all’apparenza delle cose.

Eyes Wide Shut non ha niente delle promesse della campagna di lancio (scene di intenso erotismo all’interno della coppia e grande orgia collettiva “censurata” dalla produzione grazie agli effetti digitali a coprire le pudenda), che forse avrà fatto rivoltare Kubrick nella tomba. Il film, infatti, è proprio la negazione di una sessualità materialmente soddisfatta, è anzi all’insegna dell’in-soddisfazione; l’erotismo è tutto mentale, di testa, basato sulle fantasie erotiche dei due protagonisti che vengono scatenate in serie, sino a rendere impercettibile il confine tra fantasia stessa e realtà. Il film pare testimoniare dell’impossibilità del sesso, di una metaforica “impotenza” della e sulla realtà che dà un senso di morte. Quindi, nonostante l’esibizione del “corpo”, che è la costante strutturale del film (il corpo statuario di Nicole Kidman che per un attimo si denuda, vista da dietro, i corpi nudi delle “sacerdotesse” del sesso nell’orgia in maschera, il corpo della prostituta in overdose dell’inizio del film, il corpo della donna morta nel finale – che si scopre essere poi lo stesso corpo della prostituta ecc.), la sessualità dà un senso di vertigine, ma anche di nausea, di sottile disagio se non di angoscia.

Forse è per questo che a molti critici italiani il film non è piaciuto14. Alcuni critici americani tacciano il film di banalità e di irrisoluzione, oppure attaccano – dal punto di vista del gender – la fantasia tutta dal punto di vista maschile di Kubrick15. Arriva ora addirittura la notizia che Janet Maslin, critico del «New York Times», sarebbe stata licenziata per aver parlato bene del film15. Il caso del critico “troppo buono” ha fatto il giro dei giornali.

E poi, si è detto – e questa è una giusta osservazione – quanto si può dire che la confezione finale sia tutta di Kubrick e non della produzione, dopo la sua morte?

Eyes Wide Shut è il classico film costruito sul filo del rasoio, al limite tra genialità e banalità, un film che rischia, in bilico tra arte assoluta e progetto incompiuto; ed è dunque logico che divida, che possa piacere e non piacere. A mio parere è un grande Film sottile, un affresco inquietante del mondo di oggi e delle sue “perversioni” (non solo sessuali). È un film sullo sguardo, come il titolo del resto annuncia, c insieme sulla chiusura dello sguardo stesso, che è costretto a “guardare” con altri occhi, quelli della fantasia e dell’immaginazione. È un film sul “voyeurismo”, sul desiderio dello spiare ma anche sull’ossessione del guardare, e sul dramma dell osservazione distaccata e distante, della freddezza del senso. E quando si parla di “voyeurismo”, non c’è bisogno di citare Metz per ricordare che l’idea stessa del cinema e dello spettatore cinematografico costituiscono un apparato e una condizione voyeuristici; dunque, il film di Kubrick è anche un film “teorico”, una riflessione sul cinema stesso e sui modi della visione. Ed è, insieme, un film “filosofico”, perché affronta il grande tema della differenza tra realtà e immaginazione, tra vita e sogno, come Nicole Kidman didascalicamente ci fa capire alla fine del film, con l’ultimissima frase del dialogo («l’importante è… fuck») che riporta, appunto, al tema del corpo, della mediazione materiale con il reale, della riappropriazione di quella sessualità che il film invece nega.

Sono vere o false le fantasie della Kidman, sono state solo pensate, sognate (a occhi chiusi da lei e ad occhi aperti da lui) o anche vissute realmente? E sono provate davvero o sognate, o tra-sognate, le avventure notturne di Cruise, alle prese con due giovani seduttive, con una prostituta sieropositiva, con una “lolita” minorenne, con una setti di sessuofili assassini? È vissuta o sognata la trama thriller che si dipana attorno alle tracce di Cruise? È vero o presunto l’omicidio di una prostituta che ha cercato di proteggerlo e di “redimerlo”? E cosa c’è di vero nella “finzione” cinematografica, che però forse è più “vera” della realtà stessa: quella stessa riflessione, fatta, in toni molto più spettacolari e commerciali, da Matrix, film di fantascienza più intelligente della sua apparenza, firmato dai fratelli Wakoswski. È tutto falso, dice Pollack a Cruise nella sala del biliardo, tutto è messa in scena.

Queste sono le grandi questioni aperte da Kubrick, sotto la superficie patinata del suo film. Che, se non lo si legge in questo suo spessore, oltre le prime letture, Eyes Wide Shut diventa un film banale: la storia di una coppia che va a un party di lusso, e sperimenta turbamenti e tentazioni di adulterio; mentre Cruise, che fa il medico, viene chiamato dal padrone di casa, ricco miliardario, a dare le prime cure a una squillo andata quasi in overdose. Basta questo a scatenare le fantasie erotiche dei due protagonisti: la Kidman confessa l’attrazione provata una volta per un tenebroso ufficiale, Cruise non tollera le immagini di quel “tradimento” e reagisce mettendo in scena – ma mai in pratica – le sue proprie perversioni (cede alle proposte di una prostituta senza andarci a letto, si reca all’orgia senza parteciparvi). La sua presenza clandestina a un festino in maschera, l’orgia appunto, scatena poi un meccanismo giallo che per poco non lo uccide e che invece uccide la squillo-sacerdotessa del sesso. Cruise viene minacciato, pedinato, condotto sull’orlo di una crisi di nervi, indotto a confessare tutto alla moglie, che nel frattempo ha sognato perversioni indicibili. Ma sarà poi vero?

Come si vede, c’è un po’ dell’Antonioni di Blow-up, quando dichiara la sua impotenza a distinguere tra mondo reale e mondo immaginario; c’è molto del Fellini di Roma o di Casanova, nei rituali ossessivi della scena dell’orgia. Vi è, d’altronde, anche un’atmosfera analoga a quella incubica di After Hours (Fuori orario) di Scorsese. E vi sono pure citazioni dello stesso Kubrick: il ballo iniziale del film ricorda certe scene di The Shining, la minorenne seduttiva, che Cruise incontra quando deve noleggiarsi una maschera, non può non far tornare alla memoria Lolita.

Insomma un film complesso, non armonico, a volte sgradevole, a volte invece elegantissimo nei suoi colori accesi e nei suoi toni caldi. Comunque un film inquietante, significativo omaggio alla vita e alla morte, e congedo dalla realtà (o da una certa realtà) da parte di un grande maestro della fantasia.

La “soggettiva del cadavere”, dunque, diventa in Eyes Wide Shut totale e universale. Non a caso, gli unici veri e propri sguardi in macchina del film li abbiamo durante l’orgia: uno, drammatizzato da un veloce zoom in avanti, è quello della sacerdotessa-squillo che pagherà appunto questo sguardo con la morte; un altro è quello della maschera bianca in primo piano (sotto cui si cela probabilmente il ricco amico interpretato da Sidney Pollack), una sorta di macabro teschio dallo sguardo indagatore e giudicante, cui Cruise risponde con un cenno del capo. Altri sguardi angoscianti vengono dalle maschere in primo piano degli astanti che minacciano l’intruso ormai scoperto; le eleganti maschere veneziane sono improvvisamente diventate mascheroni di mostri da film dell’orrore. E ancora guarda in macchina lo stesso Cruise (che peraltro percorre i corridoi dell’orgia con una lunga soggettiva in steadicam, preceduta da una atipica dissolvenza) in una infinita, snervante inquadratura di pura contemplazione, in cui appare anche la già ricordata maschera bianca. Infine la Kidman, in casa, ammicca verso lo spettatore, da sotto gli occhialetti, mentre Cruise rimugina cupo le proprie fantasie.

Su tutto pare poi dominare l’occhio finale di Kubrick, che irride alle varie ipotesi interpretative, che gioca ai travestimenti, che “si guarda” attraverso le maschere vere e quelle digitali, attraverso lo specchio dei due coniugiamanti o attraverso quello di Alice. E Kubrick ci guarda, inquietante, col suo film non finito, incompiuto, irrisolto ma forse per questo affascinante; perché la non finitezza ne permette anche l’eternizzazione. Il cinema, in fondo, non è che un grande, meraviglioso tentativo di esorcismo della morte.

Con Eyes Wide Shut, insomma, rimpiangiamo Stanley Kubrick ma anche siamo costretti a celebrare giocosamente (come lui fa con noi spettatori, coi suoi attori e col suo film) in lui l’ultimo grande maestro del Cinema- Cinema, inventore di tecniche e di linguaggi, geniale manipolatore di generi, di culture, di tradizioni narrative, di quel cinema di cui si paventa (o si auspica, a seconda dei punti di vista) la “morte” (fisica o simbolica). Quel cinema che invece, quasi dispettosamente — come la “lolita” che gioca al sesso con gli adulti nel suo ultimo film — Kubrick imbalsama ed eternizza.

Note:

1. Jean Baudrillard, Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, Bologna. 1980. Cfr. in pari. Izt storia: uno scenario rétro. p. 7.

2. Francesco Casetti, Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore, Bompiani, Milano, 1986.

3. Vito Zagarrio, Certe fatue schegge di luce. Gesualdo Bufali no tra letteratura e cinema, con un’intervista, -Lingua e letteratura-, 27- 28, 1997, p. 26.

4. Gesualdo Bufalàio, Quei ragazzi del loggione, tanti anni fa, in Lenfant du Paradis. Cinefilie, Salarchi Immagini. Comiso, 1996, p. 141.

5. André Bazin, Qu est ce que le cinema? I. Ontologie et langage, Ed. du Cerf, Parigi, 1958. Vedi ovviamente anche le osservazioni in proposito di Francesco Casetti, Teotie del cinema 1945-1990, Bompiani, Milano, 1993, pp. 32 e sgg.

6. Pierre Sorlin, Stanley Kubrick e la storia, relazione al convegno su Kubrick tenutosi nel 1998 a Firenze, nell’ambito della circuitazione della retrospettiva Kubrick della Biennale di Venezia.

7. L’inquadratura ricorda da vicino, come nella sequenza dell’incontro di boxe, il preparatorio The Day of the Fight.

8. Maurizio Grande è morto il 30 dicembre 1996. La relazione cui faccio qui riferimento, dal titolo Il montaggio è stata letta al convegno “Cinema 100-IIL II cinema nel cinema”, Roma, 23 ottobre 1996.

9. Vedi per esempio l’ampio reportage di Jim Hoberman su «Village Voice» (Screaming and Kicking, 20 luglio 1999), che dedica al film anche la copertina.

10. Nick Browne, The Rethoric of Filmic Narration, UMl Research Press, Ann Arbor, 1982.

11. Enrico Ghezzi, Stanley Kubrick, Il Castoro, Milano, 1995, p. 143.

12. Id., p. 144.

13. Su Kubrick vedi anche: Gian Piero Brunetta (a cura di), Stanley Kubrick, Marsilio, Venezia, 1999; Thomas Allen Nelson, Inside a Film Artist’s Maze, Indiana University Press, Bloomington, 1982; AA.VV., Stanley Kubrick, numero unico di «Garage», Scriptorium, Torino, 1998; AA.W. Stanley Kubrick, dossier speciale in «Close Up». 7, 1999; Vincent Lo Brutto, Stanley Kubrick: l’uomo dietro la leggenda. Biografia, Il Castoro, Milano, 1999; John Baxter. Stanley Kubrick. A Biograpby, Carro! & Graf, New York, 1997; Diane Johnson. Stanley Kubrick ( 1929-1999), «The New York Review of Books/La Rivista dei libri», 5, 1999;. Frederic Raphael, Eyes Wide Shut. A Metnoir of Stanley Kubrick. Bailamme Oooks, New York, 1999- Cfr. anche Antonella Demichelis, Antecedenti di schizofrenia sociale in Kubrick, «Quaderni di cinema», 6-7, 1999; Andrea Sani, Stanley Kubrick. Estetica dell’estraneità e pessimismo esistenziale, «Quaderni di cinema», 6-7, 1999; Paolo Cherchi Usai, Eyes Wide Shut, «Segno Cinema», settembre-ottobre 1999; Mario Rocchi, Kubrick: una grande avventura solitaria. «La linea dell’occhio», 34, 1999.

14. Ma non è il capolavoro annunciato si intitola il pezzo di Irene Bignardi da Venezia, che già aveva espresso le sue perplessità all’anteprima londinese («La Repubblica», 2 settembre 1999); e il sottotitolo (che ovviamente è redazionale) suona così: «Pare l’ombra del film che Kubrick avrebbe dovuto fare 30 anni fa».

15. Cfr. Michiko Kakutani, A Connoisseur of Cool Tries to Kaise the Temperature, «The New York Times», luglio 1999 (sottotitolo: Hobbesian Sex: Kubrick wants to let go in “Eyes Wide Sbut”, but it all looks like hard work)\ cfr. anche Gregory Feeley, A Masterpiece Master Couldn’t get Right, «The New York Times», cit., p. 9 (ma il pezzo è dedicato soprattutto ad A l. e a Pinocchio, che avrebbero dovuto essere i futuri progetti del regista. In «The New Yorker» (26 luglio 1999) David Denby esprime qualche perplessità sulle dinamiche psicologiche della coppia Cruise-Kidman. mentre in «Our Town» Ed Koch, ex sindaco di New York, stronca il film senza appello ( The Opposite of Sex. Stanley Kubricks finale goes limp). Jim Hoberman, sul radicale «The Village Voice» (I Wake Up Dreaming, 27 luglio 1999), attacca l’operazione commerciale della Warner Bros, e parla di «rough draft at best», dunque di operazione incompiuta. Sullo stesso periodico, Roger Ebert insiste contro le alterazioni digitali della censura ma apprezza lo spessore psicanalitico del film (Through an liroìic Looking Class, 16 luglio 1999). Invece, Quentin Curtis su «The Daily Telegraph» ( 16 luglio 1999) titola la recensione Master’s Finale is Touched with Greatness: The Director’s Last Film a Revelatory Conclusion to a Lifetime’s Work

16. Vedi Irene Bignardi, Obbligo di stroncare, «La Repubblica», 23 settembre 1999.