Il Vietnam di Dessau

Sandro Bernardi

Full Metal Jacket è un monoblocco di cemento inattaccabile, compatto, geometrico, in cui il lavoro di condensazione e di astrazione concettuale fa in modo che manchino grovigli simbolici, emergenze metaforiche, sporgenze di qualsiasi tipo, utilizzabili dai critici o dagli analisti per appoggiare i loro strumenti nell’antica pratica della scalata al significato. L’interpretazione, infatti, è il modello comportamentale che Kubrick più sovente, e qui con più forza che mai, scansa ed elude mediante la superficie liscia dei suoi film in cui tutto è esplicito, palese, dichiarato e nello stesso tempo tutto è coperto, nascosto, sotto la semplicità apparente della visione. Ma poiché, come osservava Roland Barthes, è caratteristica delle forme divine quella di offrire al contatto una superficie liscia, priva di qualunque asperità, e Kubrick mette duramente alla prova gli occhi, facendo della visione il piacere più banale e nello stesso tempo il lavoro più difficile, che implica una desquamazione delle immagini nella loro complessità interiore, negli strati di senso che sono nascosti sotto quella superficie liscia, vale la pena di considerare un poco questa pratica di scrittura cinematografica, fondata sull’occultamento e sullo spreco, che consente a Kubrick di fare un film sulla guerra del Vietnam senza il minimo riferimento effettuale, non solo, ma sottraendo dal film proprio il suo oggetto: il Vietnam. Come già da tempo, fin dal film 2001 Odissea nello spazio, la felice intuizione di Kubrick è stata quella di nascondere l’oggetto del discorso. Allora, la soluzione che gli aveva fatto eliminare gli extraterrestri, era costata lunghi mesi di prove e di sperimentazioni, con pupazzi di gomma ed effetti speciali, che erano stati tutti eliminati e sostituiti da un blocco liscio e compatto di pietra, un parallelepipedo di granito, immagine della pura possibilità, di una serie indefinita di possibilità. Questa volta i vietnamiti non ci sono, neppure in lontananza: solo un attacco idiota alla base americana, che giunge dalla porta principale, e viene respinto con la stessa facilità di una normale esercitazione; solo alcune figure che scappano in lontananza, e fanno atto di presenza scenica come nemici. Per il resto il vuoto più ironico, più terrificante. La macchina perfetta del corpo di addestramento dei Marines, il congegno di guerra americano, il migliore del mondo, si inceppa e comincia a girare su se stesso proprio a partire da queste assenze. Anzitutto perché, capace com’è di proporsi come entità assoluta a fianco di Dio stesso («Dio fa il suo dovere, noi facciamo il nostro»), non può prescindere da sé e si spinge fino ad inglobare il proprio contrario in una logica della infinitezza e del paradosso («Coraggio soldato, bisogna tener duro, fino a che non passerà questa mania della pace!»). E in secondo luogo perché non potendo fermarsi, dato che la sua ragione è nel suo funzionamento, e il suo senso è nella sua meccanica interiore, se non trova un nemico, come diceva Voltaire, a proposito di Dio, se lo deve inventare.

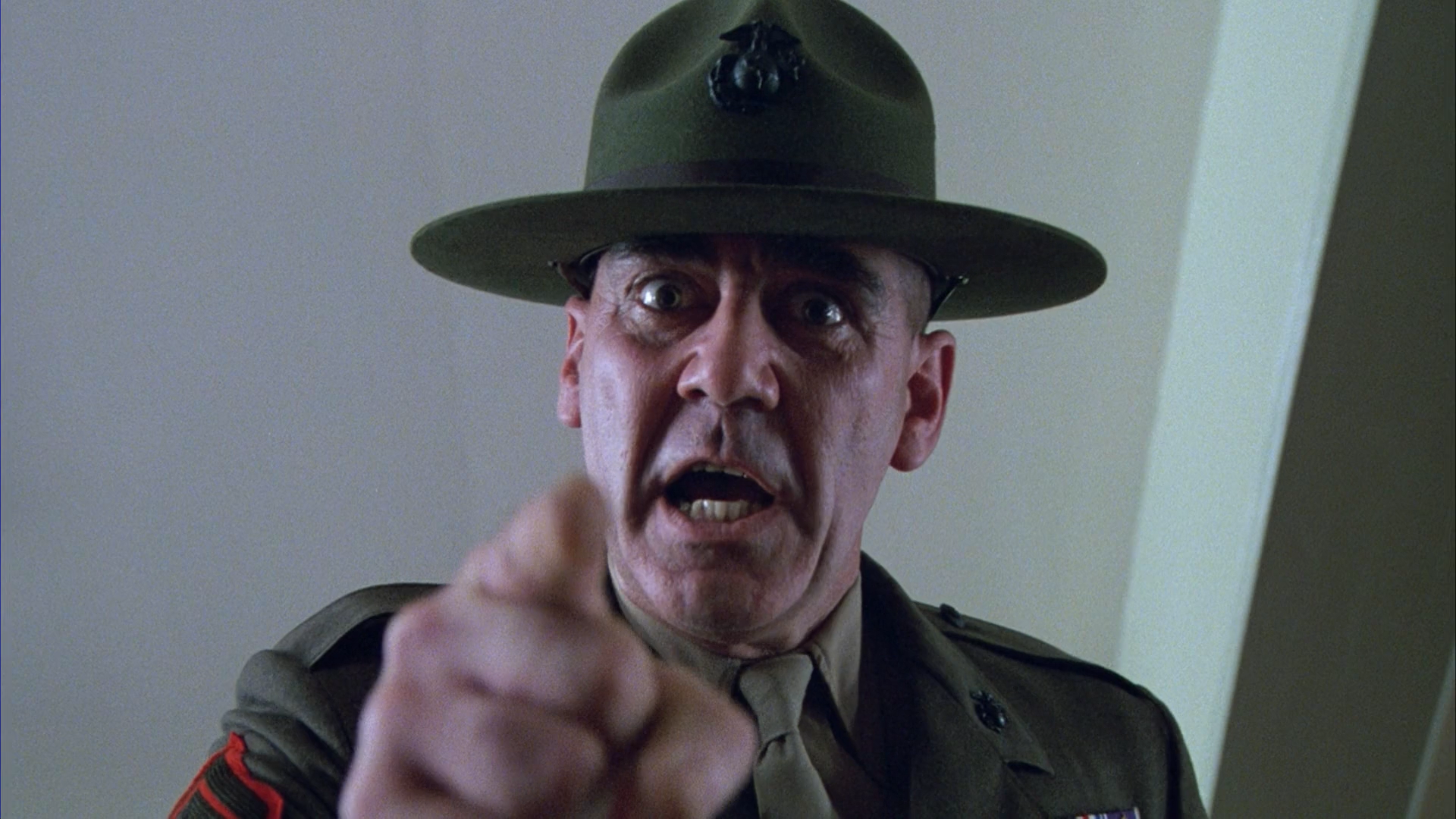

E i Marines, il nemico, se lo inventano, in questa allucinazione-vera che, per usare l’antica definizione di Taine fa il paio con il cinema stesso e costituisce la loro unica possibile realtà. Così, il nemico sarà appunto tratto dall’interno, e il buon soldato «Boule de suif» che non voleva o non poteva imparare diventerà un perfetto modello, un esempio di successo educativo, solo quando, come Hal 9000, distruggerà il suo creatore, proponendosi come entità unica e assoluta. Qui il riferimento è probabilmente, La colonia penale di Kafka, dove la macchina punitiva che scriveva le condanne sul corpo dei colpevoli, si disgrega uccidendo l’ufficiale che l’ha guidata fino allora e scrivendogli addosso la frase: «Sii giusto». Anche qui il sergente di ferro, erede dei vari Brian Donlevy di Beau geste e dei vari George Macready di Orizzonti di gloria, per non parlare della follia degli infiniti Peter Sellers in Doctor Strangelove, rimane vittima della logica della sua funzione, della pura razionalità che, nella indifferenza per ogni applicazione, lo aveva portato ad esaltare la straordinaria precisione di tiro di Lee Osvald e di altri assassini, peraltro bunueliani e surreali.

E allora, anche il Vietnam, bisognerà inventarselo, con metodo realistico, naturalmente; bisognerà cioè andarlo a trovare proprio là, vicino a casa, alla periferia di Londra, dove architetti tedeschi della Bauhaus, emigrati negli anni del nazismo avevano costruito una fabbrica, molto simile alla Fagus Werk di Gropius, che possiamo ancora vedere presso Alfeld, e che (curiosi gli scherzi del realismo) è effettivamente simile anche alla città vietnamita di Hue, che ormai, come tutti sanno, non esiste più, distrutta dalla guerra, ma era stata costruita da architetti della Bauhaus per conto francese. Una fabbrica che mostra tutte le caratteristiche dello stile architettonico di Gropius, soprattutto nella intenzione perseguita di rendere impossibile la percezione del complesso da un unico punto di vista. Ne consegue che la fabbrica di Kubrick sembra una città, appare volta a volta diversa, ma ci lascia capire di essere molto meno grande di quanto non la facciano le immagini. La ripresa delle scene di guerra è basata su effetti di reale piuttosto che su un realismo diegetico di stampo classico e mostra una scenografia, nello stesso tempo, vera e incredibile.

Comunque, la strana e disabitata città davanti a cui si imballa il plotone dopo avere perso il comandante con una mina-giocattolo, non ha abitanti (ci sono solo alcune figure vaghe che scappano all’inizio dell’attacco) e spara da sola, con un cecchino misterioso, presentato attraverso soggettive anonime e impersonali. La «città» dunque, uccide, colpisce stranamente (si fa per dire, poiché anche qui tutto è esplicito) sempre all’inguine, spargendo sangue e disperazione fra i valorosi colleghi di Dio.

Ma chi spara, chi si nasconde dentro il compatto monolito di cemento armato, che questa volta fa pensare a Berlino, ai Bunker della seconda guerra mondiale e a tutte le altre guerre, compreso il «Formicaio» della prima, già celebrato in Orizzonti di Gloria? Nessuno, solo una donna, o un fantasma di castrazione, una medusa interiorizzata dal soldato abituato a fare corpo fallico con il suo fucile, e costretto dalla sua onnipotenza ormai a trovare un valido avversario solo in se stesso. Questo edificio squadrato, abitato dai fantasmi, è anche l’incubo del comunismo, della scuola architettonica che fu chiusa dai nazisti nel 1934, ed è anche la Dea Ragione stessa, il nucleo oscuro di distruzione e di morte che essa cela sotto la sua apparente solarità, per la stessa «dialettica dei lumi».

Se il corpo dei Marines costituisce una perfetta macchina razionale e spersonalizzante, il trionfo del ruolo e della funzione assoluta, allora la sua guerra, che in assenza di nemici umani, si accanisce contro i monumenti storici del razionalismo architettonico, fino a distruggerli e crivellarli di bombe, pallottole, fiamme e mitraglia, non è altro che lo sfogo infantile e onnipotente della ragione contro se stessa, contro la sua perfettibilità. E il film di Kubrick non è che un altro oggetto aggiunto alla catena delle sue perle, sulla crisi della ragione, sulla esperienza mitteleuropea della crisi, di cui Schnitzler, suo scrittore prediletto, costituì uno dei più lucidi interpreti, ma di cui gli altri sono appunto Musil, con il suo Törless e con il suo Uomo senza qualità, e poi Kafka (Il Castello), Freud, il citato Jung, Hoffmanstahl (La torre), Kraus, e Wittgenstein con la sua casa-modello assai simile a questa.

Dopo avere allora distrutto quella che è la sua stessa immagine, la macchina celibe dei Marines, che ormai non trova più nemici nel mondo intero, può felicemente girare su se stessa, rimbambita nella assoluta identità di tutto con tutto, nella logica dell’inconscio e dell’infanzia, che coniuga la potenza distruttiva più moderna con il club di topolino. Dopo avere ferito la guerrigliera, infatti, il «brutto americano»1 eseguirà una specie di ricognizione rituale e teatrale, simile alle simmetrie della danza orientale, mostrando così di essere egli stesso l’asiatico contro cui combatte.

Fra tanti registi europei che hanno messo in scena l’Europa negli «studios» americani, o che hanno raccontato il «sogno americano» visto dall’Europa, Kubrick l’apostata, è un esempio perverso di come si possa partire dall’America, e venire in Europa, per guardare poi al proprio paese come se fosse una metafora dell’Europa; un esempio di come si possano superare le barriere del tempo e dello spazio, rimanendovi dentro, condensando e metaforizzando, poi ricondensando e rimetaforizzando, mostrando e nascondendo.

1 Il brutto americano è il titolo di un film di George Englund

* * *

Lontani dal Vietnam

Fabio Bo

Già in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola (paradossalmente il film-evento più accostabile a Full Metal Jacket) la guerra (tutte le guerre, l’energia dispersa) coincideva con un percorso della coscienza, s’impastava di colori, musica, esplosioni e trincee. Il cinema impazziva, poi rinsaviva a seguito di un prolungato effetto terapeutico (e il cinema di Coppola è cinema terapeutico). A commentare le immagini, il barocchismo musicale dei Doors decretava il chiudersi di un’era. This is the end. Quella era la fine, dentro la Storia. Paint it black dei Rolling Stones chiude enigmaticamente il film di Stanley Kubrick (la voce di Mike Jagger commentava con Satisfaction anche la celeberrima sequenza del surf in Apocalypse Now) ma solo con il comparire dei titoli di coda, quindi ‘fuori’ dal film, oltre la Storia. Cronologicamente è il 1968 (e non metaforicamente il ‘sessantotto’) sia in Giardini di pietra che in Full Metal Jacket.

Otto anni dopo Coppola torna al Vietnam ma naturalmente ne evita fisicamente i territori e persegue invece il processo di ‘concentrazione’ filmica e di estrapolazione della memoria: le immagini si ossigenano all’interno del sentimento, lambiscono l’autobiografismo, retrocedono la ragione. Il film lentamente scivola via lungo il declivio che lo trascina dritto al ‘cuore’ della storia. Il Vietnam è un pretesto. Le bianche lapidi che ricordano ‘i pochi rimasti’ testimoniano una vicenda del tutto privata, familiare tra un ‘padre’ (il sergente) e un ‘figlio’ (il soldato) e del loro accorato, impossibile amore. Lacrime più che granate. Affetti più che effetti speciali. Languida e partecipata, sofferta e ipnotica, la storia non più condensata si fa liquida, si espande, si disperde. Un processo di astrazione che lascia sbigottiti. Lo stesso inafferrabile sbigottimento che coglieva gli spettatori di Peggy Sue.

È stato dunque Platoon, l’ultimo film in merito al Vietnam. L’opera di un reduce che ha ‘vissuto’ e ‘testimoniato’ l’inferno, che ha spinto in senso progressista (ma solo ideologico) la lettura storico-filmica grazie a una sceneggiatura forte e a ‘eroi’ perduti nei tunnel oscuri di una jungla buia e irrisolta. E perché no, accostabile a quel filone, il film in simil-Vietnam di Clint Eastwood, Gunny, nel quale l’eroismo, come in Full Metal Jacket, è una educazione più sentimentale che militare. Anche in Gunny, inoltre, la grande parata di Grenada era anticipata da un lungo, estenuante periodo di ‘addestramento’ alla guerra.

I ‘tempi’ di Coppola si dilatano e si modellano ai lievi ma persistenti sobbalzi emotivi, non frenabili dall’epilogo che invece restituisce circolarità, tornandoci a mostrare i giardini di pietra. Lo schermo si affolla di primi piani e di interni, l’orrore si fa intimista (e non ‘plastico’ come in Kubrick). Evitati i territori dell’evocazione (abbandonati fin da subito), il film si protegge attraverso una invocazione accorata di dolore. La grandeur coppoliana si prosciuga di contenuti, si fa essenziale, si priva di se stessa non per autoaffermarsi (Apocalypse Now) ma per affermarsi. Cinema avvolto nei propri dilemmi, proiettato in avanti, addirittura marginale, infastidito dai clamori, interattivo nei confronti della Storia, sempre più generazionale. Il dualismo padre/figlio — parentela acquisita o meglio sperimentata — è parte integrante del processo di meditazione che la ‘vecchia’ nuova Hollywood sembra intraprendere, così desiderosa di afflati intimisti (Il colore dei soldi di Scorsese).

Astratto perché negligente nel rapporto con la politica (non così preoccupato del ‘bene’ e del ‘male’ come Oliver Stone), determinato nel negare un cinema intenzionale e civile, Giardini di pietra innesca e perfeziona il meccanismo di un ‘passato’ del tutto trascorso, leggibile dunque attraverso il filtro della memoria. La storicità modellabile ad ogni tempo conferma le qualità di cinema ‘sospeso’ di cui Coppola, soprattutto negli ultimi film, va precisandoci i connotati.

Lontano dal Vietnam tanto da immaginarlo solamente ricostruito in studio, Full Metal Jacket persegue con folgorante intuizione un postulato, ben saldo fin dalle premesse, di totale astrazione. Il film di Kubrick interviene da gigante sforando ogni ‘punto di vista’ cinematografico (e ideologico) fino a ora acquisito dalla ‘poetica’ sul Vietnam. Un capitolo chiuso, non un riepilogo — come troppi hanno insinuato. La struttura del film è regolata da ingranaggi perfetti e cadenzata da un visivo e da un sonoro (più che da un parlato) rigorosi. Il delirio è cerebrale. ‘La volontà di uccidere è pura’. Il ritmo procede inesorabile. Pars destruens di un immaginario sedimentato negli anni e (quindi) operazione opposta a quella di Platoon. L’adulazione strisciante del film di Stone diventa invece in Kubrick tranello nascosto ad ogni angolo, trappola mortale, lentamente svelata. Il cecchino agisce non visto e decima il plotone, da un varco colpisce nel segno e poi, colpito il bersaglio, insiste, mitraglia senza pietà. Destrutturare quindi, con un cinema di ‘rappresentazione’ ogni benevolente compiacenza (e sopra ogni cosa, ogni eroismo possibile). I soldati di Kubrick sono esenti dal pacifismo acquisito e dal bellicismo a ogni costo. Destinati a subire — partecipi — diverse ‘classiche’ forme di alienazione (razzismo, sessismo, violenza) come automi i cui liberi sfoghi individualisti oltrepassano lambendoli i livelli alterati delle emozioni umane. Nessuno dei soldati prende posizione contro la guerra: il massimo sentimento anti-bellico è il distacco, sempre il cinismo, talvolta un orrore attraente, spesso la monotonia rituale. Con tale straniante organizzazione dei ruoli Kubrick ottiene l’impossibilità dell’identificazione da parte del pubblico. Joker porta a sinistra (il cuore) il distintivo pacifista e in testa, scritto sull’elmetto, la frase ‘born to kill’. E lo spiega, naturalmente, il motivo: sta a significare l’eterno dualismo umano (si tratta, forse, dell’unico momento di meditata autoironia del film).

Full Metal Jacket s’insinua dunque tra i quesiti instabili dell’umanitarismo, tra i dilemmi della catastrofe (Sacrificatio?). Il percorso è lineare, difficilmente ribaltabile. Il blu della Carolina nel quale si conclude l’addestramento delle reclute è il colore del circolo chiuso: il ‘padre’ è ucciso dal ‘figlio’ più debole che a sua volta si autoelimina. Solo in quel momento il plotone è pronto per partire. Il porpora della ‘rappresentazione’ della guerra: uno straniante labirinto di macerie, colonna sonora di ‘The dixie cups’ (Chapel of love). La cappella dell’amore, un tempio sacrificale ove si perpetua la strage di sempre.

Film privato di eroi, di vietnamiti e di dialoghi, Full Metal Jacket si astrae in una sorta di catechismo visivo destabilizzante eppure, allo stesso tempo, prigioniero della ragione. Eroi ‘curiosi’ — come si autodefinisce Joker — che si autoeducano alla disciplina della vita per poi osservarla, registrarla, testimoniarne lo spessore. È un eroe che non uccide, il caricatore si inceppa nell’unico momento (attimo) in cui si potrebbe (dovrebbe) uccidere. Poi uccide ma a quel punto è il male minore.

È davvero agghiacciante lo scarto simbolico del film: l’impressione è che ogni elemento sia retrocesso a puro feticcio o a simulacro: il nemico, le palme, le rovine, la guerra, il fucile. Vietnamiti assenti o semplici figure passive (inermi cadaveri, un morto fotografato, le puttane che vendono il proprio sesso, i loro lenoni) o improvvisamente divincolantesi con un guizzo estremo di vitalità profumata di morte: la giovane vietcong-cecchino implora di essere uccisa, gli occhi sbarrati che esprimono terrore (‘sta pregando’ dice qualcuno) colti dopo la lunga, interminabile sequenza dello stanamento. Gli stessi occhi di ‘Palla di lardo’. La stessa incontrollabile e lucida follia direzionata verso l’autodistruzione. (Una autocitazione dello straniamento impazzito di Jack Nicholson in Shining e dell’operazione chirurgica ai globi oculari di Malcom Mc Dowell in Arancia meccanica).

Dialoghi cadenzati in locuzioni linguistiche, le filastrocche del sergente, nell’urlato più che nel parlato (“Sir, yes sir”), freddamente imprigionati dai canoni del reportage (l’intervista ai soldati è rappresentata come televisivamente reale, con tanto di microfono inquadrato, ma nulla più). Dialogo che si rende metaforico nel recitativo davanti alla tumulazione del combattente morto, sotto forma di un elogio funebre a più voci (del resto il film ha la struttura corale di una tragedia). Il travolgente finale musicalmente ritmato delle note del ritornello di Mickey Mouse.

Del resto solo in coincidenza della fine, la perenne infanzia di cui sono ‘malati’ i soldati si evolve in possibile ‘crescita’ (ma in quale direzione ora che, femminucce o bambini di un tempo, sono finalmente uomini). I combattenti di Full Metal Jacket vivono una condizione addirittura pre-adolescenziale (e quindi del tutto ricettiva) in compagnia del sergente Hartman (un militare alla Sam Fuller e Il grande uno rosso è in ogni caso uno dei pochi altrui riferimenti per Kubrick). Vanno a letto con il proprio fucile (rappresentato tout court come arma sessuale ‘letale’), rubano le ciambelle e sono puniti o gratificati a seconda del loro comportamento. Il sesso è a loro negato o esorcizzato verbalmente o sublimato dalla aggressiva violenza paterna del loro superiore. L’infanzia dell’uomo (2001 Odissea nello spazio, Lolita) è dunque una condizione esistenziale perenne, appena intaccata dall’esperienza. Il percorso di Kubrick si fa spietato (‘man become death’ si legge in una scritta) proprio perché si nega all’equilibrio della evoluzione razionale. Il film è allora non stato di allucinazione, né filtro emotivo ma viluppo cerebrale le cui categorie ‘nervose’ costruiscono una rete di tranelli dai quali è impossibile sfuggire. Gli stessi personaggi del film — anonimi ma non privati di spessore — danno l’impressione di combattere una battaglia ben più sofferta e drammatica di quella del Vietnam, ma come quella del Vietnam destinata alla sconfitta. Essi provano nella finzione a liberarsi dai vincoli ben calcolati, precisi, elaborati da Kubrick la cui macchina da presa mai perfora o pedina o partecipa ma invece registra come una macchina pensante a loro estranea, loro avversaria. E registra, impassibile, l’offensiva di Da Nang, una lunga sequenza onirica (solo a questo punto i personaggi sono di fronte alla prova del fuoco, al salto della barricata: devono ‘lanciarsi’ fuori dal riparo verso il cortile-inferno e vivere o morire). Il sogno che ha i connotati e i claustrofobici affanni dell’incubo. È il momento di massima rappresentazione della morte, algida e plumbea di fronte alla pretestuosità artificiale dello scenario, nel quale i marines — sagome incollate al paesaggio — si muovono come posseduti da una danza. Una danza rituale, meccanica e ritmata che si dilata nel rallenty della vietcong catturata. Le sequenze successive appartengono già al vuoto virtuale generato dalla compressione, dal ‘troppo pieno’.

Full Metal Jacket è in qualche maniera un’opera chiusa (e cinema che si autoproclama cinema), che si autoesaurisce in se stessa, pragmatica, resistente e in quanto tale oggetto repulsivo, ‘intoccabile’, puro. Come la volontà di uccidere.

* * *

Disarmonia: forza della rappresentazione

Alberto Pezzotta

Perché il suo Full Metal Jacket dia l’impressione di massima referenzialità e di massimo oggettivismo, Kubrick ricorre a un artificio semplice ma sottile: tra una scena di battaglia e l’altra, inserisce una sequenza di interviste ai soldati. Questi parlano in macchina, ostentando (finta) spontaneità e impaccio; il montaggio alterna piani uguali, assemblati quasi a caso (ogni tanto si ritorna sulla stessa persona). Questa sequenza è un blocco oggettificato nel corpo del film: è come se venisse scollata dal resto della finzione, e simulasse di essere un reperto, un reperto garante di una realtà. Se dunque ci accorgiamo della surrettizia (ed esibita) pretesa di realtà del reportage-nel-film, allora ci viene spontaneo conferire — per contrasto — maggiore realtà alla finzione che sta attorno.

Poco prima nel film, Kubrick aveva costruito un campo/contro-campo centrato sulla mdp della troupe televisiva che carrellava lungo una trincea. Il controcampo che svelava la mdp subentrava un po’ dopo — dopo che ci si era accorti che il montaggio delle battute dei soldati era troppo perfetto, troppo scritto, insomma troppo falso. Quando ci si accorge del falso, Kubrick rovescia il campo per mostrare che lì c’è una mdp, ma non quella del film: quella invece di una troupe nel Vietnam. Sul fittizio esibito si ristabilisce dunque la «realtà» della finzione. Come nella sequenza delle interviste, la scrittura del film subisce una trasformazione: non siamo più di fronte a uno scorrere di immagini davanti a un occhio, avvertibile o meno1 comunque non individuato. In queste sequenze l’occhio prende corpo, è una mdp «vera», vera nel senso che ha un ruolo nella finzione (la troupe nel Vietnam).

La presenza (avvertibile e «incarnata») della mdp è fonte di ambiguità senza fine. Essa conferisce di per sé un alone di falso alle interviste (un falso raddoppiato, visto che si tratta di interviste finte); inoltre, nella carrellata con le battute che i soldati si rilanciano, si può nutrire il sospetto che sia stato l’immaginario regista della troupe a organizzare quella scena, in modo da fornire un quadro di soldati virilmente scanzonati in mezzo agli orrori della guerra.

Nel momento in cui le immagini di fronte a una mdp esibita diventano ambigue, esse reinvestono della propria credibilità perduta le altre immagini (precedenti o successive) — proprio per il fatto di aver perduto il proprio statuto originario di «immagini cui (io-spettatore) presto fede senza troppi problemi. Il «vero» film, insomma, è prima, è dopo, non è lì, davanti alla telecamera.

Kubrick però complica il gioco in quanto adotta, in molte sequenze di Full Metal Jacket, una messa in scena paratattica analoga a quella delle interviste: una forma molto semplice, in cui si accumulano (si direbbe: si enumerano) immagini simili fino a dare l’impressione di avere detto tutto quello che c’era da dire (finto oggettivismo, evidentemente). Si veda la sequenza d’inizio, col taglio dei capelli: tanti primi piani, uno a fianco dell’altro. O quella in cui i soldati pronunciano un grottesco discorso funebre attorno alla fossa dove giacciono due commilitoni freschi di licenza. La sequenza sarebbe molto bella anche sulla pagina, per l’intreccio di funebre e di grottesco a base sessuale (di uno dei due uccisi si ricorda estesamente l’onanismo incontenibile); ma a contare, nella resa filmica, è l’accumulo di brevi primi piani (un volto – una battuta) montati quasi a caso, senza un ordine preciso.

Full Metal Jacket dà un’impressione di alea: i segmenti che lo compongono sono allineati paratatticamente, blocchi tra loro impermeabili che ripetono, nel loro articolarsi, la grande crepa che spezza il film in due unità (che è poi il dato macroscopico del film, in cui si finisce banalmente impaniati, esprimendo la propria preferenza su una delle due parti). Nella prima parte ispezioni in caserma, canzoni e addestramenti sono allineati con lo stesso ordine monotono e indifferente con cui si alternano, nel segmento successivo, scene di battaglia, momenti di pausa e incontri con prostitute.

Non è propriamente uno stile da documentario: al contrario, dà l’impressione di una forte stilizzazione — tant’è vero che Kubrick fa entrare in scena una troupe per garantire oggettività alle altre immagini. Con questo, il film resta scisso, (felicemente) disarmonico. L’articolarsi paratattico delle sequenze viene ripreso al di là della parentesi metalinguistica delle interviste. D’altra parte, il montaggio dei primi piani dei soldati che parlano riproduce en abyme la sintassi del film. Con la differenza che a livello di macrostruttura lo spettatore non è in grado di discernere la manipolazione. La paratassi non verrà più connotata come «effetto-documentario» (=fittizio indirettamente esibito), ma come garanzia di obiettività, di assenza di manipolazione.

In virtù di dinamiche del senso che non saprei spiegare, la espressività e percettibilità di una figura come quella dell’allineamento paratattico di immagini varia a seconda del livello del testo in cui opera. Nella singola sequenza la costruzione per accumulo sembra far corpo a sé e denunciare la propria natura manipolata; mentre nel grezzo articolarsi dei blocchi narrativi (addirittura delle due parti del film), non si avverte manipolazione: grazie a ciò il film conquista invece la sua credibilità, la sua oggettività, l’aura dell’«essersi fatto da sé». La «realtà» del film è insomma il passaggio da un blocco di azioni all’altro, l’ordine indifferente2, la sintassi sciatta: una realtà coercitiva e dura come la forma che la esprime.

Kubrick va al di là delle censure del cinema classico3 e della referenzialità ingenua di Platoon (che si illude che per essere realisti basti mostrare cadaveri e soldati cattivi); Full Metal Jacket è un film che elude le etichette, il suo regista è a un tempo assente e presente nelle immagini e nel loro articolarsi: attento ai simboli (sesso/morte), ma mai didascalico, se non all’inizio; abile a mascherare le marche d’autore che fanno felici i poveri di spirito; teso ad annullarsi in una forma monotona, che proprio con la sua povertà sintattica ripropone il problema della manipolazione (grazie anche all’inserimento di corpi estranei e rivelatori, come la sequenza dell’intervista).

Un accumularsi quasi casuale di sequenze, dicevo. Ciò però non resta «sulla pagina», ma diventa funzionale a una rappresentazione allucinante dello scorrere del tempo — un tempo senza altro spessore che non sia quello fornito dagli insulti di un sergente, dagli spari dei nemici e dalle oscenità con cui si maschera la propria paura4. È questo l’oggettivismo di Kubrick: il suo film si appiattisce sulle materie che rappresenta (morte guerra sesso sangue), e ne vien fuori una forma disarmonica, in cui non si distingue tra vero e falso, tra oggettivismo della rappresentazione e finzione esibita, tra intenzioni dell’autore e proiezioni di chi vede (il senso viene da sé, senza che sia necessario uscire dalla finzione e perdere tempo in inutili anatomie dell’ambiguità). Le cose stanno lì. È il film. È ciò che fa vedere. E basta.

1 Si intende che la percettibilità del mezzo sarà altissima in un dolly, per es., e ridotta in un piano fisso di media durata.

2 Anche dopo i climax (suicidio di Pyle; «trasformazione» di Joker) si riprende da capo, non c’è mai conclusione. Anche la canzone di Mickey Mouse è meno di un epigramma: solo un frammento allineato, che sfrutta l’«effetto Kulešov» (dopo aver visto il film, ho letto che la collocazione dell’ultima sequenza originariamente era prevista altrove).

3 Si può certo stilare la lista dei debiti di Kubrick a film come Attack! di Aldrich. Ma a contare è soprattutto, in casi come questo, la qualità del rappresentato (Aldrich doveva subire censure che Kubrick trent’anni dopo può ignorare) che, con buona pace del purismo formalistico, modifica non solo la percezione del testo-film, ma la sua stessa struttura.

4 Quanto scrive Guido Almansi a proposito del turpiloquio di David Mamet, può adattarsi a quello di Full Metal Jacket: «Fuck e shit sono le parole sacre di questo linguaggio: perché con esse si sfugge, attraverso l’osceno, alla meschinità del contesto sociale e psicologico» (cfr. David Mamet, Teatro, Genova 1986).

Fonte: Filmcritica 379, Anno XXXVIII, Novembre 1987 (visualizza la copertina)