IL REGISTA PRIMA DI “ORIZZONTI Dl GLORIA”

Uno dei motivi per cui Orizzonti di gloria ha tanto colpito i critici e gli spettatori più avvertiti, una decina d’anni fa, dev’essere stata la sorpresa. Quasi sconosciuto l’autore, sfruttati, in apparenza, il “genere” e l’argomento del film — la guerra di trincea fra Francia e Germania nel 1916 —, scarsi i motivi di allettamento spettacolare e scarse anche le ricerche formali, le innovazioni tecniche: nessuno probabilmente si aspettava che Orizzonti di gloria fosse un capolavoro. Anche per questo, crediamo, l’impressione è stata così forte.

Intendiamoci: non vogliamo dire che il film non lo meritasse. A nostra avviso si tratta forse del più bel film americano degli ultimi vent’anni. Ma senza dubbio l’elemento “sorpresa” ha contribuito alla pressoché unanime risonanza entusiastica che ha salutato l’apparizione in Italia del film. Da molto tempo (la guerra, il fascismo, e la conseguente mancanza di prodotti hollywoodiani sui nostri schermi erano finiti da oltre dodici anni) ci si era abituati all’idea che dal film americano non ci fosse gran che da aspettarsi: passati gli entusiasmi iniziali, dovuti alla lunga e forzata astinenza degli anni anteriori al 1945, ci si era resi conto che al di là di una indiscutibile abilità tecnica e di confezione questi film non avevano gran che da offrire.

I film di guerra, in particolare, apparivano deludenti: troppo semplicistici, allegri, superficiali, se paragonati alle dolorose testimonianze di certe pellicole europee, realizzate, si può dire, “a caldo”, negli stessi luoghi che la guerra avevano sperimentato come tragica quotidiana presenza. A maggior ragione destava sospetto un film americano sulla prima guerra mondiale: ancor più della seconda, questa guerra aveva costituito per il popolo americano solo una spedizione oltremare, nemmeno troppo impegnativa, priva comunque di echi profondi nella consapevolezza collettiva. E invece per il coraggio della sua polemica, la generosa rivendicazione umana contenuta nel suo “messaggio”, la forza incisiva delle sue immagini Orizzonti di gloria era un bellissimo film.

L’autore, Stanley Kubrick, non aveva all’epoca della realizzazione che ventinove anni. Non era certo un nome noto agli appassionati di cinema, che frequentavano i cineclub e leggevano la stampa specializzata. Nato a New York il 26 luglio del 1928, aveva frequentato le scuole nella medesima città, si era specializzato in fotografia — un campo che negli Stati Uniti si considera con molta maggior serietà che nel nostro paese e che conta infatti un’illustre tradizione — ed era entrato ancora giovanissimo a far parte dell'”equipe” fotografica della rivista “Look”. Procuratosi una macchina da presa a sedici millimetri, si era poi cimentato nel cinema sperimentale (anticipando di vari anni gli attuali rappresentanti del cinema “underground”, o sotterraneo, della scuola di New York) e aveva realizzato, tra le altre cose, un cortometraggio su un sacerdote cattolico del Nuovo Messico che deve raggiungere in volo i suoi parrocchiani dispersi nelle praterie (Flying Padre, ovvero “Il padre volante”), e un altro cortometraggio sullo stato d’animo di un pugile alla vigilia di un incontro (The Day of the Fight, “Il giorno della battaglia”). Con la stessa povertà di mezzi, e con la stessa tecnica documentaristica (mancavano, ad esempio, gli attori professionisti), Kubrick realizzerà a venticinque anni un film di lunghezza poco meno che normale, intitolato Fear and Desire (“Paura e desiderio”, 1953) e mai giunto in Italia: è la storia tragica di quattro giovani soldati che rimangono tagliati fuori dal loro esercito, al di là delle linee nemiche, in un paese nemico di cui non parlano la lingua (è evidente, anche se il film non lo dice apertamente, che i soldati sono americani e il paese è l’Italia).

Dell’anno successivo è Killer’s Kiss (“Il bacio dell’assassino”), che giungerà invece in Europa (riceverà anche un premio per la miglior regia a Locarno nel 1959), ma a vari anni di distanza dalla sua realizzazione e solo in seguito al successo di Orizzonti di gloria. Anche questo film era stato girato in stretta economia, e a New York, lontano dai grandi “studios” californiani: basti dire che per risparmiare sulle spese (parte del denaro era stata prestata a Kubrick dai suoi amici del Greenwich Village) il regista, che era poi anche il soggettista, lo sceneggiatore, il montatore e il bravissimo operatore del film (la fotografia, infatti, ne costituiva forse la qualità più indiscutibile), aveva inserito nella pellicola taluni brani dei suoi precedenti cortometraggi a formato ridotto: la scena del match in cui il protagonista, un pugile al tramonto, veniva sconfitto era stata realizzata per il citato The Day of the Fight; e il brano visualizzato in cui la ragazza, Gloria, rievocava la sorella danzatrice classica era costituito dalle riprese di un balletto eseguito dalla moglie dello stesso Kubrick, Ruth Sobotka. Come si può facilmente immaginare, il film era piuttosto sconnesso e dilettantesco: la trama, che verteva sulla persecuzione del pugile e della ragazza ad opera di un perfido proprietario di “night club”, non brillava certo per logica e plausibilità; ma risultava notevole lo sfondo in certo senso inedito, una New York squallida e spettrale ricreata in immagini suggestive (anche se talora troppo ricercate dai punto di vista fotografico e compositivo, come ad esempio in una sparatoria ambientata in una fabbrica di manichini).

Un notevole passo avanti Kubrick doveva compierlo con il successivo The Killing (“L’uccisione”; ma in Italia il film ha circolato con il titolo Rapina a mano armata). È questo, a tutt’oggi, il solo film che Kubrick abbia realizzato nella capitale tradizionale del cinema americano, e cioè Hollywood. Si tratta di uno degli infiniti film che Hollywood ha dedicato alle gesta dei gangsters; non era il primo, non sarebbe stato l’ultimo, e non si può certo dire che sia il migliore. Eppure, la storia abbastanza risaputa di una rapina alla cassa di un ippodromo effettuata da una temibile “gang” che contava sulla collaborazione di uno dei cassieri e su una trovata assai astuta (l’uccisione con fucile telescopico del fantino vincente, che avrebbe distratto tutti gli spettatori e le forze di polizia); la conclusione altrettanto risaputa per cui un elemento imprevisto e del tutto casuale (una raffica di vento, che apre una valigia mal chiusa al momento dell’imbarco su un aereo, rivelandone il contenuto “scottante”: pacchi e pacchi di dollari) porta all’arresto del colpevole quando questi crede ormai di averla fatta proprio franca, venivano raccontate da Kubrick con una secchezza, una rapidità, un taglio incisivo, che rivelavano un talento fuori del comune. La minuziosa preparazione del “colpo” veniva raccontata prescindendo dalla cronologia regolare: il film, cioè, andava avanti e indietro nel tempo a seconda delle necessità narrative; tanto che certi spettatori poco avvertiti credettero di trovarsi di fronte a un errore del proiezionista, all’inversione dell’ordine di talune bobine. La critica americana, comunque, si accorse fin da questo film che Kubrick era una personalità promettente, da tener d’occhio: la sua abilità narrativa, la libertà con cui usava la macchina da presa vennero paragonate da taluni recensori alla sapienza inimitabile e affascinante di un maestro quale Orson Welles. In Italia il film passò invece sotto silenzio (l’unico critico che lo segnalò positivamente, se non andiamo errati, fu Morando Morandini, sulle colonne di un giornale milanese della sera) e anche commercialmente ebbe esiti assai modesti.

Qualche anno fa, peraltro, il film fu ristampato e nuovamente distribuito, con maggior successo: il nome di Kubrick, nel frattempo, era divenuto una garanzia, e grazie ad Orizzonti di gloria.

Rapina a mano armata è del 1956; nell’anno successivo Kubrick doveva accingersi alla realizzazione del suo capolavoro. L’idea del film viene da un romanzo, un romanzo americano vecchio di diversi anni: Paths of Glory (“I sentieri della gloria”, 1935) di Humphrey Cobb; e il romanzo di Cobb a sua volta, pur essendo opera di fantasia, si basava su una tragica realtà della prima guerra mondiale: l’atroce pratica delle decimazioni, le fucilazioni di soldati tirati a sorte dai loro comandanti per dare “un esempio” ai loro commilitoni quando questi ultimi si rendevano colpevoli di scarso spirito combattivo. Le dimensioni dell’opera — un film di guerra, da girare in Europa, con molti attori e grandi masse di comparse — escludevano questa volta la possibilità di realizzare la pellicola in economia e in modo più o meno dilettantesco: d’altra parte Kubrick sapeva benissimo che le grandi compagnie hollywoodiane non avrebbero tollerato un soggetto così tragicamente fosco e spoglio, o per lo meno avrebbero preteso di modificarlo con un “lieto fine”, pagine di eroismo squillante e un romanzetto sentimentale, magari servendo il tutto in cinemascope e technicolor. Il regista intendeva invece realizzare una indipendente opera seria, non banalmente spettacolare; e vi riuscì grazie all’aiuto di un produttore televisivo (James B. Harris) e di un attore intelligente (Kirk Douglas). Con il loro sostegno finanziario Kubrick costituì infatti una compagnia indipendente, la Bryna Productions; e, stesa la sceneggiatura insieme al romanziere Calder Willingham e a Jim Thompson, iniziò le riprese del film nei dintorni di Monaco di Baviera. In realtà il regista avrebbe desiderato “girare” sui luoghi stessi dell’azione, e cioè quella “terra di nessuno”, ora assegnata alla Francia, in cui il fronte occidentale si era arenato in una lunga, estenuante guerra di posizione. Ma le autorità francesi, non appena furono a conoscenza che il soggetto del libro e del film riguardava la disumana crudeltà degli alti comandi militari francesi nei confronti dei soldati durante la grande guerra, rifiutarono il permesso necessario alle riprese; e queste furono dunque effettuate in Germania per quanto riguarda sia gli esterni sia gli interni (nei teatri della Baviera Film a Geiselgasteig e in un castello settecentesco di stile francese): il tutto in dieci settimane. Alla fine del 1957, il film era pronto per la programmazione.

Gli inizi non furono brillanti. La stessa critica americana che aveva tanto elogiato Rapina a mano armata non seppe o non volle apprezzare la forte carica polemica di Orizzonti di gloria (che nell’originale serbava il titolo del libro, assai più adatto, sommesso, ironico: una citazione della famosa Elegia di Thomas Gray, per cui “sentieri della gloria” conducono solo alla tomba).

Il regista, affermava la rivista Time – una delle più influenti degli Stati Uniti —,era sempre bravo, anzi bravissimo; ma aveva scelto un argomento terribilmente all’antica, fuori moda. “Se essere contro la guerra vuol dire essere fuori moda, beh, sono fuori moda anch’io” doveva replicare Kirk Douglas, che del film era stato il co-produttore oltre che l’ottimo protagonista. Ma poco dopo, quando la direzione del festival di Locarno cercò di proiettare in anteprima per la Svizzera Orizzonti di gloria, fu proprio Douglas a rifiutare, timoroso delle possibili ripercussioni derivanti dalla presentazione di un film così coraggioso e polemico a un pubblico internazionale.

Il film fu poi proiettato in Svizzera, ma non in Francia: dove il divieto di programmazione esiste tuttora. Pure, né Kubrick né Cobb avevano inteso fare un film contro la Francia, e nemmeno contro certi generali francesi; essi avevano inteso condannare un sistema diffuso, purtroppo, presso tutti gli eserciti di tutte le nazioni. Come vedremo più avanti, i personaggi di Kubrick sono francesi per definizione, ma non hanno vere caratteristiche nazionali: lo spirito che il film combatte è quello del nazionalismo retorico, sanguinario e guerrafondaio di stile fascista e nazista; né mancano, nel giovane regista americano, riferimenti precisi al suo paese e al suo tempo. Ma evidentemente le autorità censorie non guardano troppo per il sottile,

In Italia il film fu proiettato per la prima volta al cinema Missori di Milano il 22 gennaio del 1958, preceduto da un debole lancio pubblicitario; e restò in prima visione una decina di giorni. Risultato non certo eccezionale, ove si pensi, tanto per fare un esempio, che negli stessi giorni un altro film americano di guerra, ma a colori e di maggiori attrattive spettacolari, Duello sull’Atlantico, diretto dall’ex-attore Dick Powell e interpretato da Robert Mitchum, “resisteva” per oltre tre settimane in prima visione in un altro cinema milanese. Di seguito, il film di Kubrick reggeva un paio di settimane in seconda visione, sempre a Milano, mentre il film di Powell, dopo un breve intervallo, invadeva ben tre locali di seconda visione “in contemporanea”. Oggi naturalmente il film di Powell, che artisticamente non vale un millesimo di quello di Kubrick, è del tutto dimenticato: anche perché si sono visti infiniti film costruiti con le medesime ricette, mentre di Orizzonti di gloria nessuno ha saputo eguagliare non solo la sapienza stilistica, ma anche la forza di denuncia e di generosa sincerità umana. Se il pubblico, agli inizi, non riuscì a distinguere Orizzonti di gloria nella massa di pellicole circolanti sui nostri schermi, un po’ di colpa dev’essere data anche alla critica di maggior effetto immediato, e cioè quella dei grandi quotidiani. Echeggiando Time, il Corriere della sera parlò di “polemica scontata” contro un “bersaglio già sforacchiato”, e arrivò a elogiare la fattura del film “costruito secondo le regole del mestiere” (vedremo poi come sia esattamente vero il contrario) lamentando peraltro il fatto che vi fossero “pochi allettamenti”. Ma quando cominciarono ad apparire le riviste specializzate il valore del film cominciò a essere riconosciuto. Il direttore di Cinema nuovo, Guido Aristarco, dedicò un’ampia recensione al film, attribuendogli il punteggio massimo: le “quattro stellette” riservate ai film eccellenti e fino ad allora conferite, in cinque anni e centoventisei numeri della rivista, soltanto ad altri due film, uno di Chaplin e uno di Laurence Olivier. La rivista Bianco e nero, dal canto suo, giudicò di non dover dedicare la consueta recensione a un film di valore tanto eccezionale, ricorrendo alla pratica, raramente usata, del dibattito redazionale a più voci, o “foyer critico”: d’altra parte l’unanimità di giudizi positivi rendeva impossibile anche questa seconda soluzione, e si arrivò così a ospitare i pareri in merito di un regista (Michelangelo Antonioni), un critico cinematografico (Lino Del Fra), un critico letterario (Giulio Cattaneo), uno storiografo del cinema (Fausto Montesanti) e uno sceneggiatore (Giorgio Prosperi): tutti, con l’eccezione di quest’ultimo, favorevoli al film. Il quale dunque si trovava improvvisamente promosso, dai circuiti normali di proiezione, dove si stava difendendo appena passabilmente, al rango di “classico” e al culto dei frequentatori dei cineclub. Alla fine del 1958, e a sanzione di tale salto qualitativo, Orizzonti di gloria riceveva il Nastro d’Argento del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici quale miglior film straniero dell’anno, e si classificava primo – davanti allo stesso Dies Irae di Dreyer – nell’annuale referendum fra i lettori di “Cinema nuovo”. Da allora in poi, il film e il suo regista hanno goduto di un prestigio solidamente acquisito, duraturo.

IL FILM

All’inizio del film, la voce fuori campo di uno speaker, che poi non udremo più per tutto il corso della vicenda, puntualizza concisamente l’epoca e il luogo in cui ci troviamo. “Il 3 agosto 1914 — ci ricorda questa voce — segnò l’inizio della guerra tra la Germania e la Francia. Solo cinque settimane più tardi l’armata tedesca, con una spettacolosa avanzata, era a trenta chilometri da Parigi. Ma i francesi riunirono miracolosamente le loro forze sulla Marna e, mediante una serie d’inattesi contrattacchi, costrinsero i tedeschi a ritirarsi. Poi il fronte si stabilizzò, assumendo l’aspetto di una linea ininterrotta di trincee altamente fortificate, avanzante a zig-zag per ottocento chilometri dal Canale della Manica alla frontiera svizzera. Nel 1916, dopo due anni spaventosi di guerra in trincea, la configurazione del fronte era poco cambiata. Gli attacchi coronati da successi si misuravano in centinaia di metri e si pagavano a migliaia di vite umane”. Siamo dunque nei 1916, anno cruciale di quella spaventosa guerra di trincea che doveva paralizzare il così detto fronte occidentale: l’anno di Verdun (336.000 caduti nell’esercito tedesco, 362.000 in quello francese) e della Somme (420.000 inglesi, 202.000 francesi); un anno che, secondo calcoli approssimativi, vide la complessiva eliminazione di oltre due milioni di vite umane. La guerra stessa aveva assunto un aspetto del tutto nuovo rispetto ai conflitti precedenti: non solo si trattava, per la prima volta, di una guerra non localizzata, ma veramente mondiale; non solo, e sia pure in maniera irrisoria rispetto al successivo conflitto degli anni quaranta, aveva cominciato a mietere vittime anche tra le indifese popolazioni civili, o addirittura fra le nazioni neutrali; grazie all’invenzione di nuove e potenti armi — i gas tossici sperimentati dai tedeschi a Ypres, i lanciafiamme usati dai francesi alle Argonne, i cannoni a lunga portata, gli Zeppelin nei cieli, i sottomarini tedeschi, il carro armato perfezionato dall’inglese Ernest D.Swinton — le vittime si moltiplicavano, la scienza e la tecnica consentivano di aumentare sempre più le perdite, e da ambo le parti. Terribili erano inoltre le condizioni fisiche e psicologiche dei soldati dopo la così detta stabilizzazione del fronte e le lunghe stagioni in trincea. Come scrive Maurice Crouzet nell’ultimo volume della sua monumentale Storia generale della civiltà, “mai gli uomini avevano dovuto sopportare prove così dure… Rimasti in prima linea durante l’inverno 1914-1915, dentro trincee più o meno profonde, esposti senza riparo non soltanto ai bombardamenti e agli assalti improvvisi, ma al freddo e alla pioggia, mal nutriti, spesso divorati dai pidocchi; privati del sonno per le esigenze della guardia, i soldati vivono nell’acqua affondando nel fango fino alle ginocchia… Nei settori del fuoco, il combattente è sottoposto a una tensione nervosa continua: i viveri non arrivano, i bombardamenti martellano le vie di comunicazione, le trincee, i ricoveri; gli obici di grosso calibro scavano enormi tombe e riducono il terreno a un campo di crateri…”. A questa terribile realtà si era rifatto Humphrey Cobb nella stesura del suo romanzo, che descriveva la vita bestiale dei soldati francesi in trincea contrapponendola al cinismo e all’aridità morale di quei generali che fanno la guerra a tavolino, preoccupati solo di far bella figura, avere promozioni, successi professionali e politici, senza pensare al tributo di sangue e di morte necessario alla realizzazione dei loro piani. In particolare, Cobb narrava i preparativi e l’organizzazione di un attacco contro una collina fortificata, gremita di postazioni tedesche e pressoché imprendibile, soprannominata dai francesi il “Foruncolo”. Il “Foruncolo” si trova vicinissimo alle trincee francesi, al di là dei reticolati e di una ristretta fascia di “terra di nessuno”: di lassù i tedeschi possono facilmente prevenire qualsiasi avanzata nemica. Lo Stato Maggiore decide dunque di conquistare questo “Foruncolo”, e di tenerlo almeno per un paio di giorni, finché il grosso dell’esercito abbia potuto avanzare secondo i piani prestabiliti. A questo scopo si decide di sacrificare un reggimento intero, il 701, i cui comandanti si trovano di fronte al fatto compiuto: un bollettino militare, difatti, ne ha già comunicato la conquista come avvenuta. È quindi necessario prendere questo “Foruncolo”, e immediatamente, anche se, data la configurazione del luogo, la sproporzione numerica delle forze, l’impossibilità di inviare truppe d’appoggio, il 701 dovrà certamente pagare tale conquista con perdite pressoché totali. I soldati non possono ribellarsi a questo ordine impossibile; ma l’attacco, mal condotto e frettolosamente impostato, fallisce. Tutti i soldati che escono dalle trincee vengono inesorabilmente falciati dalle mitragliatrici nemiche; e i superstiti, quelli che non hanno nemmeno potuto uscire o sono rimasti miracolosamente vivi sotto il fuoco, vengono accusati di codardia dai generali che vogliono scaricare su un comodo capro espiatorio la responsabilità del loro fallimento. Il romanzo si conclude con il sommario processo, la condanna e la fucilazione di tre soldati scelti a caso per dare “un esempio” ai loro compagni.

La sceneggiatura di Kubrick, Willingham e Thompson segue le linee generali del romanzo, ma con varie modificazioni. La principale riguarda la creazione di un protagonista: o meglio il ridimensionamento di un personaggio che nel romanzo esiste, ma solo come elemento del coro. Questo personaggio funge, in certo senso, da tramite fra gli alti comandi e la truppa: il suo grado (è colonnello), la sua origine sociale (nella vita borghese è uno dei più famosi avvocati parigini) lo accomunano alla casta dominante; ma le sue simpatie umane sono tutte dalla parte dei soldati, di quelli che pagano di persona. Questo colonnello, il cui nome è Dax, sa benissimo che i suoi uomini non possono prendere il “Formicaio” (così viene ribattezzato, nel film, il “Foruncolo” del testo). Quando riceve l’assurdo ordine dal suo superiore diretto, il generale Mireau, egli cerca di discutere, di reagire, ma non c’è niente da fare. Anche il generale Mireau, del resto, è perfettamente consapevole dell’assurdità e dell’impossibilità dell’impresa; ma un altro generale, più “in alto” di lui e vicino al comandante in capo Joffre, il generale Broulard, gli ha fatto astutamente capire che una volta preso il “Formicaio” ci sarà una nuova stelletta per lui, con una carica più importante. Benchè finga il più assoluto disinteresse, Mireau è profondamente ambizioso, e da quel momento non ha più dubbi: a qualsiasi costo bisogna prendere il “Formicaio”. Indignato, Dax arriva ad apostrofare Mireau con parole che non si addicono ai superiori secondo i regolamenti militari; e il generale, che in fondo lo detesta e aspetta solo una buona occasione per disfarsi di lui, ma non desidera creare scandali, lo invita ad andarsene considerandosi indefinitamente in licenza. Potrebbe essere una ottima occasione di salvezza, ma Dax desidera rimanere accanto ai suoi uomini.

Scende la notte, l’ultima notte prima dell’attacco. All’alba il “Formicaio” dovrà essere preso. Dax manda un tenente, un caporale e un soldato in ricognizione al di là delle linee nemiche: purtroppo il tenente, Roget, è un vigliacco che cerca di sostenersi con abbondanti libagioni di alcool e mette continuamente in pericolo la vita dei due uomini a lui affidati con il suo nervosismo e i suoi gesti inconsulti. Fra l’altro uno dei due uomini il caporale Paris, conosce bene il giovane ufficiale di cui è stato compagno di scuola e ha già avuto varie occasioni di sperimentare la sua incoscienza. A un certo punto Roget, di fronte alle rovine di una casa che impediscono di proseguire manda in avanscoperta il soldato Lejeune, spezzando così l’unità della pattuglia; poi, colto dal terrore, vorrebbe andarsene senza dargli il tempo di ritornare: infine, vedendo profilarsi un’ombra e convinto che si tratti di un nemico, getta una bomba e fugge, ritornando in trincea. Paris, pur temendo che l’amico sia stato ucciso, si attarda a cercarlo; lo troverà cadavere, dilaniato dalla bomba del suo superiore. Questi, frattanto, ritenendo di essere il solo superstite della pattuglia, sta preparando un rapporto per Dax sulla “fine gloriosa” dei suoi uomini. Ma Paris ritorna, e lo accusa: di ubriachezza in servizio, di viltà di fronte al nemico, dell’uccisione immotivata di un subalterno. Roget non si spaventa: sa benissimo che la parola di un tenente vale più di quella di un semplice caporale. E non vi sono altri testimoni…

Il mattino è limpido, senza nebbie: non c’è nemmeno la speranza di poter sfuggire agli sguardi dei nemici appollaiati sul “Formicaio”. Dax compie prodigi, ma i suoi uomini appena lo seguono cadono lungo i reticolati. Ben presto si crea il caos. Mireau, che sorveglia l’intera operazione da un posto sicuro, minaccia i soldati attraverso la radio: se non vogliono morire per il piombo tedesco, moriranno per il piombo francese. Detto fatto, egli ordina allo sbigottito radiotelefonista, Nichols, di far aprire il fuoco all’artiglieria sulle sue stesse truppe. Per fortuna il comandante della batteria che riceve quest’ordine, il capitano Rousseau, rifiuta di ubbidire a meno che non gli venga inviato un comando per iscritto, a scanso di conseguenze; e Mireau non può che afferrare il microfono, insolentirlo, minacciarlo di arresti e rappresaglie…

Per il fallimento dell’attacco al “Formicaio”, in ogni modo, gli uomini dovranno pagare. Mireau chiede a Broulard il permesso di fucilare cento uomini, sempre “a mo’ di esempio”; Dax interviene offrendo la propria vita e proclamandosi responsabile per scagionare i soldati. Alla fine, dopo lunghe contrattazioni, si scende da cento a dodici e poi a tre. Ogni sottufficiale sceglierà, tirando a sorte, un uomo fra i componenti della prima ondata. Dax ottiene un’unica cosa da Broulard, che lo incontra per la prima volta e lo guarda con simpatia: il compito di difendere i tre prescelti all’udienza della Corte Marziale.

Ma il processo è soltanto una grottesca parodia: la condanna è già scontata in partenza. Nulla possono l’eloquenza di Dax, la logica dei fatti, la testimonianza inoppugnabile dei superstiti onesti. I tre soldati — Férol, Arnaud e Paris, scelto quest’ultimo non a sorte, ma per motivi ben precisi da Roget, che vuol disfarsi di un testimone incomodo, mentre Férol è spedito dal suo superiore perché sospetto di socialismo, e quindi “pericoloso” — saranno giustiziati alla presenza dell’intero reggimento; Roget, per iniziativa di Dax, che ha qualche sospetto su di lui, comanderà il plotone di esecuzione.

Mentre i tre disgraziati attendono nella loro cella l’ultima alba della loro vita, uno prega, l’altro si ribella, il terzo, Arnaud, cerca di suicidarsi battendo la testa contro il muro. Ma Dax non rinuncia a nulla, lottando con il tempo per salvarli. Parlando con il capitano Rousseau, viene a sapere dell’inumano ordine dato da Mireau nel corso della battaglia e fortunatamente non eseguito: quello di sparare sulle proprie truppe. Immediatamente Dax si precipita dal generale Broulard per rivelargli che razza d’uomo sia Mireau e implorare la revoca della condanna. Broulard, impegnato in un ballo di gala, dapprima rifiuta di riceverlo; poi gli concede qualche minuto in anticamera. La rivelazione sul contegno di Mireau non lo lascia indifferente; ma è troppo tardi per revocare l’ordine. Del resto, una buona decimazione ogni tanto rafforza la disciplina. Rincuora il morale delle truppe.

Al mattino, i tre condannati vengono trascinati al palo e fucilati: anche Arnaud, morente, che viene legato al palo con la barella. Poco dopo Broulard convoca Dax e Mireau; comunica al secondo che ci sarà un’inchiesta sul suo operato, liquidandolo con un sorriso freddo, incurante del suo furente protestare; e offre al primo una grossa promozione: il posto di Mireau. Dax rifiuta, ancora disgustato per quanto è accaduto: non vuole aver nulla a che fare con lo Stato Maggiore. Broulard resta deluso: da vecchia volpe qual è, aveva pensato che Dax accusasse il suo superiore per rubargli il posto; non aveva nemmeno immaginato che avesse agito per autentico idealismo, per difendere veramente i suoi uomini. Ecco il dialogo conclusivo fra il generale e il colonnello:

Gen. Broulard: Colonnello Dax, le piacerebbe il posto del generale Mireau?

Col. Dax: Che cosa, generale?

Broulard: Il suo posto.

Dax: Se ho ben afferrato, lei offre a me il comando del generale Mireau?

Broulard: Andiamo, non esageri la sorpresa. Lo sappiamo, è tanto tempo che lei fa la corte a quel posto, figliolo mio.

Dax: Io potrò essere molte cose, ma non il suo figliolo.

Broulard: Non alludevo certamente a una parentela biologica.

Dax: Non lo sono in nessun senso.

Broulard: Sta cercando di provocarmi?

Dax: Perché dovrei volerlo fare?

Broulard: Esatto. Sarebbe un peccato perdere la promozione prima di riceverla. Una promozione che lei ha preparato con tanta cura.

Dax: Vuole che le dica brutalmente che cosa può farci con quella promozione?

Broulard: Colonnello, chieda scusa immediatamente, o la faccio mettere agli arresti.

Dax: Chiedo scusa di non essere stato del tutto franco con lei. Chiedo scusa di non aver rivelato prima i miei veri sentimenti. Le chiedo scusa, signore, per non averle detto prima che lei è un vecchio sadico e degenerato, e può andare al diavolo prima che io le chieda di nuovo scusa, ora o mai più.

Broulard: Colonnello Dax, lei è una delusione per me. Lei ha rovinato l’acume della sue mente guazzando nel sentimentalismo. Lei voleva realmente salvare quegli uomini, e non aspirava al comando di Mireau. Lei è un idealista e io la compiango come compiangerei un minorato. Combattiamo una guerra, una guerra che dobbiamo vincere. Quegli uomini non hanno combattuto e li abbiamo fucilati. Lei muove delle accuse al generale Mireau e io esigo che egli ne risponda. In che cosa ho sbagliato?

Dax: Visto che non sa rispondere a questa domanda, io compiango lei.

A questo punto, la vicenda è praticamente conclusa. Mireau verrà degradato dall’inchiesta, o riuscirà a cavarsela come Roget: la cosa non ha molta importanza. Broulard continua la sua brillante carriera, lievemente amareggiata da un episodio spiacevole con un subalterno tanto promettente e tanto sciocco. Dax e i suoi uomini rientreranno in prima linea. Non molti ne usciranno vivi. Nell’ultima scena del film, che può sembrare un’aggiunta casuale e invece, come vedremo, ne racchiude il senso più profondo, i soldati, prima di riprendere la marcia, si ristorano in una taverna improvvisata, dove uno di loro costringe una spaurita ragazzetta tedesca, prigioniera di guerra, a cantare una canzone. La ragazza ha solo un filo di voce, esile fra i singhiozzi; gli uomini, abbrutiti dalla trincea, dalla birra, dalla sporcizia e dalla paura, la insultano grossolanamente e la prendono in giro. Ma, a poco a poco, la commozione li prende alla gola; pur senza comprendere una parola del canto della ragazza, si uniscono in coro alla sua voce. Qualcuno ripensa alla moglie, alla madre, alla sorella. Altri non riescono a trattenere una lagrima. Un sergente si presenta a Dax che, di lontano, non visto, ha assistito alla scena, con l’ordine di raggiungere immediatamente il fronte. Dax annuisce: “Dia ancora qualche minuto agli uomini”.

CAPIRE IL FILM

La prima reazione che uno spettatore normale prova di fronte a Orizzonti di gloria è forse la tentazione dell’incredulità. Possibile che durante la guerra mondiale siano accadute cose tanto vergognose? Purtroppo il film di Kubrick, anche se immaginario, rispecchia una realtà precisa. Di fronte alla offensiva tedesca, che aveva sfondato ogni resistenza piombando inaspettata attraverso i confini di paesi neutrali quali il Belgio e il Lussemburgo, il generale Joffre — più tardi sostituito da Nivelle e poi da Foch — aveva adottato un sistema di sbarramento che non ammetteva debolezze. Gli ordini che Joffre inviava alla sua truppa sono rimasti memorabili. Il facsimile di un suo Ordine del Giorno, dettato alla vigilia della battaglia della Marna, è riprodotto nell’ultimo volume della Storia Universale “I Propilei”; esso contiene fra l’altro tale affermazione: “Un reparto che non potrà avanzare dovrà, a qualsiasi costo, mantenere il terreno conquistato e lasciarsi annientare sul posto, piuttosto di retrocedere.” L’autore del romanzo, Humphrey Cobb, allega a Paths of Glory una documentazione ineccepibile: i volumi Les crimes des conseils de guerre (“I delitti dei consigli di guerra”) di K.G. Réau e Les fusillés pour l’exemple (“Fucilati per l’esempio”) di J. Galtier Boissière e D. de Ferdon; l’articolo apparso sul New York Times del 2 luglio 1934, con la notizia che cinque soldati fucilati per insubordinazione nel 1915 erano stati riabilitati, e le due vedove superstiti avevano ottenuto una “riparazione” simbolica di sette centesimi ciascuna; e infine la testimonianza della stessa Blanche Maupas, una delle vedove in questione, autrice del libro Le Fusillé (“Il fucilato”). Il regista Michelangelo Antonioni, nel suo intervento più sopra citato, dà un’altra risposta alla stessa domanda:

“… Siamo di fronte a un film molto serio. Uno spettatore, vicino a me, diceva a un altro: ‘Possibile che esistano generali così disumani?’ Io non so come siano i generali, ho avuto poco a che fare con essi. Ricordo però un episodio citato da Malaparte nella prefazione al suo ‘ Battibecco ‘. Un gruppo di soldati che doveva rientrare dalla licenza, in tempo di guerra, arrivò con qualche ora di ritardo a causa di un disguido del treno… Non valse la giustificazione della forza maggiore: quei soldati furono accusati di diserzione e fucilati. Il film di Kubrick è un’accusa a questa assurdità; che non è l’assurdità della guerra, ma quella di chi la fa dimenticando che esistono, più forti della guerra stessa, dei valori umani dei quali la coscienza, sempre e ovunque, è depositaria”.

L’incredulità, per uno spettatore italiano, nasce anche dal fatto che per anni e anni ci è stata nascosta una parte fondamentale della storia autentica della così detta “grande guerra”. Ci hanno parlato di entusiasmo, di eroismo, di proseguimento delle lotte ottocentesche per l’unificazione nazionale; e anche se i manuali di storia più accurati non nascondevano i contrasti anteriori allo scoppio del conflitto fra “neutralisti” e “interventisti”, il più delle volte si sottintendeva che, una volta iniziate le ostilità, tutti gli italiani fossero andati concordi e magari felici a morire per la Patria. In realtà questa versione ufficiale nasconde una realtà meno squillante e più patetica, su cui solo di recente e in modo parziale si è cominciato a far luce. Casi simili a quelli francesi, dei “fucilati della Marna”, sono avvenuti anche da noi, per esempio dopo Caporetto: la terribile disfatta che il proclama di Cadorna, alla ricerca di un capro espiatorio, imputava alla “mancata resistenza di reparti della II Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico”. Ma anche in Francia, benché già all’epoca in cui Humphrey Cobb scriveva il suo romanzo qualche caso fosse trapelato (a esempio quello di Maupas), il primo studio veramente ampio sul fenomeno delle decimazioni militari è uscito solo nel 1967, a cura di un giovane studioso, Guy Pedroncini (Les mutineries de 1917). In Italia, proprio nello stesso anno 1967, è stata data alle stampe per la prima volta la relazione ufficiale governativa sul disastro di Caporetto, E l’anno successivo, 1968, è apparso un libro veramente impressionante: Plotone di esecuzione (editore Laterza).

In questa raccolta di leggi e sentenze relative a processi celebrati da tribunali militari italiani durante la prima guerra mondiale, gli autori, Enzo Forcella e Alberto Monticone, riproducono centosessantasei casi, scelti fra circa centomila, da tempo giacenti nei sotterranei degli archivi militari. Da tali sentenze, stese con linguaggio burocratico e senza nessun tentativo di comprensione per i “traditori” e i “vigliacchi”, è facile capire che i contrasti anteriori all’entrata in guerra dell’Italia sono continuati anche al fronte, e che il pericolo della propaganda “sovversiva” e “disfattista”, mirante a convincere i combattenti dell’inutilità della strage e del suo carattere imperialista, tale da avvantaggiare soltanto i grandi “trusts” economici, non si è mai del tutto spento nonostante la vigile sorveglianza della censura e le punizioni immediate e brutali. Forme di dissenso e di ribellione primordiale e irriflessa, inoltre, si concretavano in atti di fuga, diserzione, automutilazione. Si va, tanto per fare degli esempi, dall’anarchismo attivo e dichiarato del gruppo dei “Grufoli”, condannati nel luglio 1915, al muratore ventiseienne di Varese che, rimasto tagliato fuori dal suo reparto, va a visitare la famiglia e per questo, una volta costituitosi, viene fucilato nel 1916; dal facchino analfabeta di Napoli, “giustiziato” perché, sottrattosi alla battaglia con il pretesto “non dimostrato” di dolori articolari alle gambe, ai diciannove contadini e zolfatari siciliani che si accecano l’uno dopo l’altro, strofinandosi gli occhi con materiale caustico, per ottenere il congedo; e ottengono invece vari anni di reclusione per il reato di “indisposizione maliziosamente procurata”. Ma più patetici, perché ancor meno giustificabili, i casi di soldati condannati a morte o al carcere per colpe del tutto “soggettive”, impossibili a dimostrarsi, come “sbandamento di fronte al nemico” o “disfattismo”. Quest’ultima parola, al fronte e all’interno, diviene la bestia nera di una vasta, articolata, martellante propaganda che serve da prova generale alle campagne di stampa del fascismo.

Tutto ciò, e ben altro ancora, si può leggere nel volume di Forcella e Monticone, che può valere a rovesciare i “clichés” del patriottismo facile e retorico, così spesso contrabbandato nei libri di testo. Quattromila, e probabilmente più di quattromila, sono le sentenze di morte pronunciate dai nostri tribunali militari nel corso del conflitto: anche se, per fortuna, solo sette o ottocento vennero effettivamente eseguite (duemila riguardavano disertori o dispersi condannati in contumacia). Il fatto che ciò abbia potuto accadere durante una guerra che, per quanto imperialista nella sostanza, si presentava tuttavia, almeno in Italia, con caratteristiche tali da fare appello ai genuini sentimenti del popolo (e di certi intellettuali e politici progressisti, da Serra a Jahier, da Nenni a Salvemini a Omodeo), può indurci a tristi considerazioni generali: se una guerra relativamente “sentita” ha visto accadere tutto questo, che dire delle “altre” guerre?

La scelta di Kubrick appare dunque, sotto questo profilo, estremamente calzante e indovinata, e le sue tre vittime possono ben rappresentare più vaste categorie di soldati trascinati, di qua e di là delle Alpi, di fronte al plotone di esecuzione: Férol, come il gruppo dei Grufoli, è un pacifista e un socialista; Paris è sacrificato per ragioni personali; Arnaud è prescelto da un caso assurdamente amministrato.

Ma il valore del film non consiste solo nella sua forza di denuncia. Se così fosse, non occorrerebbe nemmeno che venisse narrato in forma drammatica, con il linguaggio cinematografico: potrebbe essere un manifesto, un articolo di giornale, o un “pamphlet” puramente polemico com’è, in definitiva, lo stesso romanzo di Cobb. Vedere un film come Orizzonti di gloria e apprezzarlo nella sua autentica portata non significa soltanto seguirne la trama, o ricavarne una “morale”, una conclusione generica; significa valutarne tutti gli elementi costitutivi — il taglio delle inquadrature, il montaggio, la fotografia, la recitazione, il dialogo, la struttura narrativa, la scenografia, gli effetti sonori e musicali – e non ciascuno singolarmente, bensì nel loro effetto globale e unitario. “Il cinema”, ha detto un regista fra i più grandi, Robert Bresson, “non è la fotografia di qualcosa, ma qualcosa in sé”. E fin dai primi decenni del secolo gli studiosi del linguaggio cinematografico hanno messo in rilievo, una volta per tutte, come la più semplice operazione di ripresa cinematografica, alterando lo spazio e la prospettiva reali, costituisca pur sempre una trasformazione, non già una piatta riproduzione: una poltrona sullo schermo sarà sempre diversa da una poltrona vera, sarà una poltrona inquadrata in certo modo, più piccola o più grande del reale, a sole due dimensioni, con un lato visibile e altri no; insomma un oggetto “visto” da qualcuno, che ci viene ripresentato, ricreato sullo schermo. Vedere un film — e s’intende che ci riferiamo a film di livello artistico, come appunto Orizzonti di gloria — significa anzitutto saper evitare due pericoli: quello di ridurlo al “soggetto”, a “quel che vi si racconta”, senza tener conto della particolare impostazione determinata dall’autore; e quello, uguale e contrario, di lasciarsi distrarre da elementi formali ed esteriori avulsi dal contesto. È solo attraverso un’attenta analisi della struttura del film e del suo linguaggio che del film si può cogliere il senso, il valore.

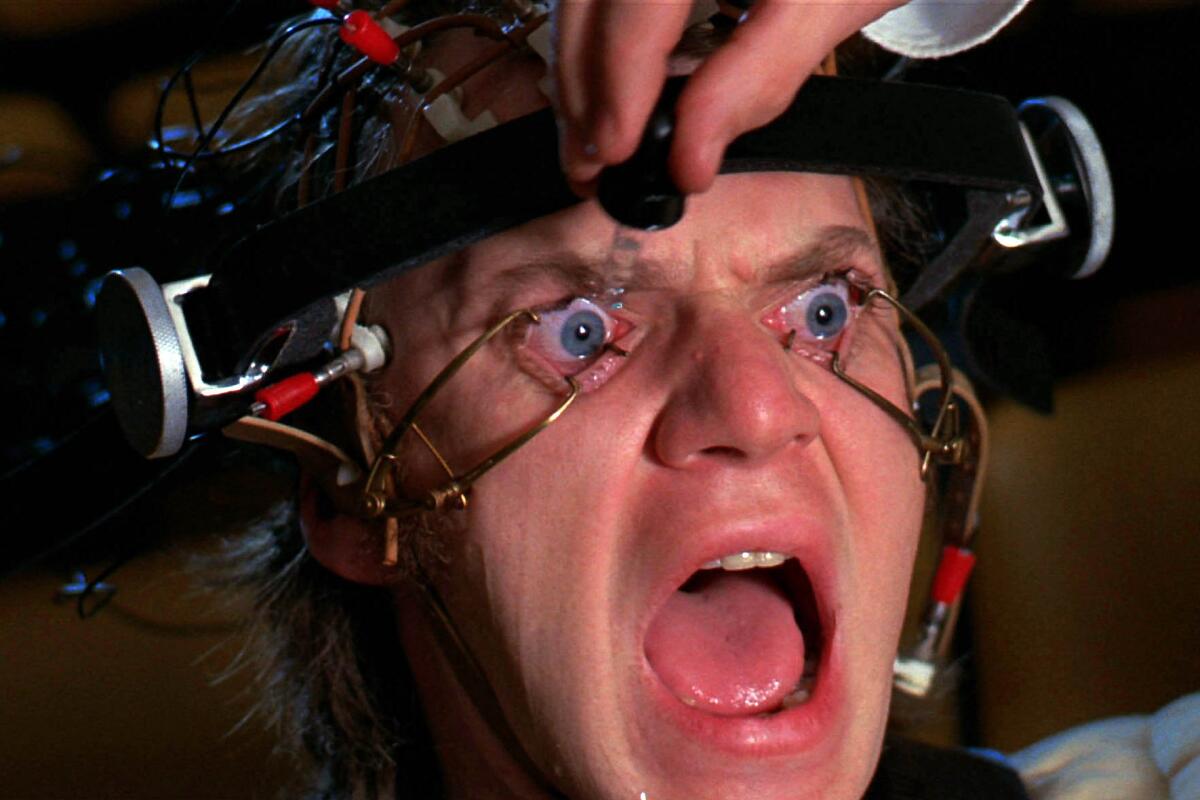

Immaginiamo dunque che le luci si spengano, che su uno schermo ideale ritorni a compiersi davanti ai nostri occhi quella particolare esperienza che si chiama Orizzonti di gloria. I titoli di testa sono accompagnati dall’inno nazionale francese, una Marsigliese senza le sue parole di fuoco e di rivolta, ridotta a sottofondo retorico, pomposo, ufficiale. È la Gloria. Ma i caratteri dei titoli sono antiquati, vagamente floreali, come nei manifesti primo novecento o sulle vecchie scatole di biscotti: già questo crea nello spettatore un senso di distacco, di leggero “straniamento”: lo stato d’animo con cui si sfogliano vecchie riviste, vecchi album di fotografie. Questo senso di “vecchio” dà il colpo di grazia al ritmo popolare e squillante della Marsigliese. Per il resto del film non ci sarà musica: soltanto nelle sequenze dell’attacco al “Formicaio” il crepitio della mitraglia si unisce a un sommesso, minaccioso suono di timpani; e nel finale la voce esile della ragazza tedesca, che accenna a un canto popolare, diverrà un coro spiegato e commosso, quasi risposta polemica al pomposo e falso inno nazionale dell’inizio.

Nella prima sequenza, la scenografia ci aiuta a sottolineare il senso riposto e autentico di quel che vediamo accadere sullo schermo, o meglio di quel che non vediamo, nascosto fra le pieghe e i sottintesi di una conversazione allusiva. Broulard è venuto da Mireau per convincerlo da parte del Quartier Generale a prendere il “Formicaio”; Mireau obbietta che è impossibile; Broulard lascia capire che se Mireau accetta avrà una promozione; Mireau cade nella rete. Il dialogo, raffinato e intelligente specie sulle labbra di Broulard, a volte dice esattamente il contrario di quel che i personaggi intendono: ad esempio, quando Broulard, accennando alla promozione, afferma che questa non è legata alla conquista del “Formicaio” (“Paul, si dice al Quartier Generale che ti si vuole affidare la XII Armata, e con quella un’altra stella. Beh, io ho spinto con insistenza. C’è bisogno di un generale aggressivo e tu sei maturo per la promozione. Tutti e due sappiamo che i tuoi ottimi precedenti ti consentono di rifiutare l’ordine per le ragioni che hai detto. Nessuno discuterebbe la tua opinione, darebbero semplicemente l’incarico a un altro. Perciò questo non dovrebbe influenzare la tua opinione, Paul.”), o quando Mireau protesta di essere assolutamente privo di ambizione, preoccupato solo dei suoi uomini (“George, io sono responsabile di ottomila uomini. Cos’è la mia ambizione, a paragone di questo? I miei uomini vengono prima di ogni altra cosa.”). In realtà noi comprendiamo che Mireau non può rifiutare l’ordine se vuole la XII Armata e l’altra stella, che quindi questa prospettiva dovrà influenzare la sua decisione, e che la sua ambizione vale ai suoi occhi molto più della vita dei suoi uomini; e possiamo valutare in tutta la sua ricchezza di sfumature ironiche lo scambio conclusivo di battute, una volta deciso che il “Formicaio” si prenderà (“Ah, sapevo di non sbagliarmi venendo da te… E per quanto riguarda la tua promozione…” “Quella non ha nulla a che vedere con la mia decisione. Semmai, mi farebbe decidere per il contrario.” “Me ne rendo perfettamente conto”).

Kubrick ci fa comprendere i veri interessi e i veri sentimenti dei due personaggi non solo attraverso la recitazione, che è anzi assai controllata (l’ironia di Adolphe Menjou, che interpreta Broulard, è appena percettibile; né si calca troppo la mano sul menzognero atteggiamento di Mireau, attore George Macready); sì attraverso un’accentuazione ironica degli sfondi, della cornice. Il dialogo si svolge in un salone tutto stucchi, decorazioni floreali, quadri, tappeti, caminetti (“Paul, qui è splendido, stupendo”, dice Broulard; e Mireau: “Beh, ho cercato di creare un’atmosfera piacevole in cui lavorare.”). A pochi metri da questo salone, gli uomini strisciano nelle trincee aspettando la morte; e lo stesso stile architettonico e decorativo della scena introduce un sospetto di fasto funerario, di cattivo gusto; al tempo stesso avvertiamo qualcosa di falso, come davanti ai fondali dipinti di un palcoscenico: intuiamo, quindi, che la realtà non è qui, è altrove, fra gli uomini che combattono veramente. Durante il dialogo, la macchina da presa segue i personaggi con ampi movimenti circolari: non si tratta soltanto, com’è stato scritto, di “restituire alla macchina da presa la libertà che le è propria”, di tornare cioè a fare del cinema per ragioni puramente formalistiche, come si faceva all’epoca del muto o nei primi esperimenti sonori con il così detto cinema “motorizzato”, e la macchina impazziva alla ricerca di angolazioni inconsuete e soluzioni nuove di linguaggio; attraverso queste circonvoluzioni, il regista ottiene un duplice scopo: quello di suggerire l’idea del ricatto, dell’abile manovra con cui un uomo poco intelligente (Mireau) viene letteralmente circuito; e quello di creare fin d’ora un contrasto con la soffocante mancanza di spazio delle trincee, dove simili esercizi con la panoramica e il carrello saranno assai più difficili, o comunque costretti in binari precisi.

L’operazione “Formicaio” si mette subito in moto, con una rapida ispezione di Mireau in trincea, che contrasta appunto con la sequenza precedente: è una scena rapida, secca, lineare, quanto la prima era tortuosa, suadente, piacevolmente distesa. Ma non è ancora la realtà della vita di trincea: è piuttosto l’immagine retorica, frettolosa, distratta, che se ne fa Mireau. Il generale passa in rassegna i soldati, rivolgendo a ciascuno le stesse parole (“Salve soldato. Pronto a uccidere altri tedeschi? “) o informandosi sul nome, la età, la salute ma senza perdere troppo tempo per aspettare le risposte: e i sissignore che piovono, monotoni, in risposta, suonano delusi o sfiduciati. La rapida carrellata che segue Mireau in trincea, verrà ripetuta più avanti, quando Dax osserva i suoi uomini mettendo a punto i preparativi dell’attacco; e il critico Lino Del Fra ha giustamente sottolineato le differenze tra le due scene analoghe e analogamente risolte con il carrello: al ritmo enfatico e squillante della prima corrisponde la cadenza più sofferta della seconda, e la direzione della carrellata è significativamente invertita. Soltanto alla fine della sua rapida visita, Mireau deve fermarsi: il rituale si è inceppato, un soldato, in preda a shock da esplosione, trema, piange, non reagisce quando il generale lo accusa di vigliaccheria (“Io ‘sono un vigliacco, signore”). Mireau è seccato dall’incidente, non vuol sentire parlare di shock da esplosione, che “non esiste”: ad ogni modo sarà bene trasferire quel “poppante” che potrebbe contaminare il morale dell’esercito. Questo incidente, oltre a fungere da primo campanello d’allarme, prepara lo spettatore, e Mireau, a uno scontro ben più pericoloso e insidioso per il suo sistema codificato di valori: il colloquio con Dax.

Strutturalmente questa scena riproduce la prima, ne costituisce la ripetizione o l’appendice: anche qui un superiore deve convincere un subalterno a prendere il “Formicaio”. Ma i rapporti sono completamente diversi: Dax non è ipocrita, non è un ambizioso; non abbocca alla trappola dei complimenti (il generale lo definisce “il più eccelso penalista di tutta la Francia”), e non essendo un militare di carriera, sì un ufficiale di complemento, non può nemmeno essere allettato con le stellette e le promozioni. L’unica promessa valida ai suoi occhi è quella, come vedremo poi non mantenuta, di un lungo periodo di riposo, dopo il “Formicaio”, per i suoi uomini già tanto provati; e il metodo di persuasione è quello sbrigativo e inappellabile dell’ordine superiore. Dax parla chiaro, e costringe anche Mireau a scoprire le carte: il regista ci presenta questo dialogo in maniera diretta, senza i ghirigori formali della prima sequenza. Anche lo sfondo è spoglio e nudo, a confronto con il salone che abbiamo veduto prima: nell’ufficio di Dax, a contatto con la prima linea, non ci sono nemmeno sedie per il generale. Le parole, non più ammantate dalla retorica o dense di sottintesi, sono ridotte a un’essenziale, intrinseca drammaticità:

Mireau: Colonnello, il suo reggimento domani prenderà il “Formicaio”.

Dax: Lei sa le condizioni dei miei uomini, generale.

Mireau: Oh, naturalmente alcuni rimarranno uccisi, forse anche molti. Riceveranno pallottole e granate, e in questo modo consentiranno ad altri di avanzare.

Dax: Che appoggio avremo?

Mireau: Non ne ho da dargliene.

Dax: Che numero di perdite prevede, generale?

Mireau: Hmm, diciamo, cinque per cento uccisi dal loro stesso sbarramento: una concessione molto generosa. Un altro dieci per cento nell’attraversare la terra di nessuno, e ancora un venti per cento nel passare i reticolati. Resta un sessantacinque per cento, con la parte peggiore superata. Diciamo un altro venticinque per cento nella conquista vera e propria del “Formicaio”. Ci restano ancora forze più che sufficienti per tenerlo.

Attraverso quest’ultima battuta, Kubrick sottolinea come le vite umane non abbiano alcuna importanza per Mireau: ridotte a numero, a dato di un problema tattico e strategico, esse possono venire tranquillamente sottratte e addizionate. Purtroppo questo modo di considerare o meglio di non considerare l’individuo, questo astratto tecnicismo, che vale al tempo stesso da specchio deformante e tranquillizzante, è più diffuso di quanto si creda. Quando leggiamo che centinaia di persone sono morte in un terremoto, o migliaia in un bombardamento, o milioni in un campo di sterminio, ci rendiamo conto veramente che si tratta della morte di un essere umano moltiplicata per cento, mille, un milione di volte? E il Mireau di Kubrick ci fa pensare a quegli scienziati — più apertamente attaccati dal regista stesso in un suo film successivo — i quali cercano di tranquillizzare chiunque cerchi di combattere “la proliferazione nucleare” e le possibilità di una guerra atomica: “La guerra termonucleare potrebbe comportare la morte di sessanta milioni di americani — afferma ad esempio Hermann Kahn, secondo quanto riferisce Erich Fromm – eppure anche in questo caso il paese saprebbe ristabilirsi piuttosto rapidamente ed efficacemente, e ci sarebbe una vita normale e felice per la maggioranza dei sopravvissuti e dei loro discendenti”. Che gli uomini siano veramente uomini soltanto per Dax, a differenza che per Mireau e il suo attendente St. Auban, è già apparso da questo sintomatico scambio di battute:

Dax: Abbiamo attirato il fuoco nemico: ventinove perdite, signore.

Mireau: Sì, ed è tutta colpa loro. Assolutamente imperdonabile. Stupidi! Sempre raggruppati come uno sciame di mosche, aspettando che qualcuno li schiacci.

St. Auban: Ah, non impareranno mai. Se sono presi di mira dal fuoco nemico, si raggruppano subito. L’istinto del gregge, suppongo. Una reazione da animali inferiori.

Dax: Una reazione da esseri umani, mi sembra. O non fa distinzione fra le due cose?

Il contrasto è netto: per Mireau, St. Auban e gli altri i soldati sono solo carne da cannone, o cifre astratte, o animali inferiori capaci solo di reagire agli ordini del capo o a impulsi primordiali. Se Mireau è un patriota, allora Dax non può essere patriota a sua volta: le due concezioni sono agli antipodi. Non a caso la concitata sequenza, realizzata attraverso un secco gioco di campi e controcampi, sfocia dopo un vero e proprio crescendo in una gelida, insolente battuta di Dax: all’ennesima frase fatta di Mireau (“là dove c’è un patriota, c’è un uomo onesto”), il colonnello non resiste alla tentazione di citare l’aforisma, bruciante quanto attuale, dello scrittore settecentesco Samuel Johnson: “Il patriottismo è l’ultimo rifugio delle canaglie”. E aggiunge con un sorriso: “Nessuna allusione personale”.

Allo scambio di battute veementi di questa sequenza, fa riscontro il silenzio minaccioso, l’oscurità di una lunga parentesi perfettamente scandita: la ricognizione notturna di Roget, Lejeune e Paris. Agli sguardi sgomenti dei due soldati e alla megalomania di Roget, eccitata dall’alcool e dalla paura, il “Formicaio” appare come un’ombra sinistra, incombente: è un’anticipazione di quel che sarà la disperata battaglia dell’indomani, mentre il tragico risultato — l’uccisione, sia pure involontaria, di Lejeune da parte di Roget, e le inutili accuse del testimone Paris — vale a ribadire il tema del distacco fra ufficiali e soldati, della barriera artificiale che, insormontabile e assurda, li divide. “Philippe, hai mai provato a reclamare contro un ufficiale? ” chiede spavaldo il tenente Roget. “È la mia parola contro la tua, e quale pensi che abbia maggior peso? Oppure, mettiamola in un altro modo: quale parola credi che accetteranno? ” L’uomo, sembra dire Kubrick, dando in questo senso ragione a Roget, non vale più come uomo, ma per il suo grado. Del resto, seguendo una parabola discendente, abbiamo visto in questa parte del film lo scarico delle responsabilità da Broulard a Mireau, da Mireau a Dax; poi il colonnello Dax ha assegnato un compito al tenente Roget, e questi ha preso con sé due subalterni, Paris e Lejeune. Anche se Paris è stato compagno di scuola di Roget, ed è umanamente migliore di lui, l’ordine gerarchico non si può invertire. Come può avere ragione un caporale contro un ufficiale? L’intera gerarchia sarebbe sconvolta, la baracca tremerebbe dalle fondamenta. Nel sottolineare questo motivo Kubrick echeggia, forse senza saperlo, uno splendido monologo del lungimirante Ulisse, in quella stranissima commedia di Shakespeare che è il Troilo e Cressida: “Oh, quando è scossa la gerarchia, che è scala a tutti i sublimi disegni, l’impresa langue. Come potrebbero infatti le comunità, i gradi nelle scuole, le fratellanze nelle città, il commercio fra opposte sponde, la primogenitura e il diritto di nascita, la prerogativa dell’età e corone e scettri e allori conservare il loro legittimo posto se non per mezzo della gerarchia? Solo togliete la gerarchia; falsate quell’accordo; e udrete la dissonanza che ne segue!”

La prima parte del film ha il suo culmine drammatico nella sequenza dell’attacco al “Formicaio”, mentre la seconda culminerà con la fucilazione dei tre condannati. Preparato dai conciliaboli dei generali, dai piani di Dax e dei suoi aiutanti, dalle angosce notturne di alcuni soldati che non riescono a dormire, l’attacco si svolge disperato, rabbioso, pervaso da un senso d’inutilità e di frustrazione. Kubrick, come per tutte le scene di trincea, adotta lunghe panoramiche orizzontali, “virate” in una luce livida e al tempo stesso tecnicamente difettosa, simile a quella di certe “immagini sovraesposte” dei cinegiornali d’attualità. Questo accorgimento, insieme alla grana “vecchia” della fotografia, alle uniformi degli uomini e ai loro movimenti scattanti e grotteschi (essi balzano fuori dalla trincea per afflosciarsi poco dopo come marionette abbandonate) aumenta nello spettatore l’impressione di trovarsi di fronte a eventi tragici ma al tempo stesso lontani, riconsegnati al tempo. Senza dubbio il regista si è ricordato (e come poteva essere altrimenti? ) di un precedente “classico”: l’analoga scena della battaglia di All’ovest niente di nuovo, un film americano del 1930 ispirato a un famoso romanzo di Remarque e dedicato anch’esso alla tragica realtà della guerra di trincea, vista peraltro da parte tedesca. Anche Milestone, l’autore di All’ovest niente di nuovo, aveva descritto la battaglia con una carrellata lungo i reticolati, scandita ritmicamente dal crepitio della mitraglia e visivamente dalle improvvise apparizioni dei corpi feriti o uccisi (una mano protesa verso il filo spinato, a esempio, corrispondente a un rallentamento nello spostamento della macchina, assumeva il valore di un simbolo implorante e penoso). Il confronto è inevitabile per chi conosca entrambe le opere, ma i giudizi in proposito sono discordi: se per il regista Michelangelo Antonioni Orizzonti di gloria risulta inferiore, per il critico Giulio Cattaneo, invece, Kubrick riesce a suggerire, con quei soldati che cadono come sacchi di patate, l’inutilità e l’assurdità della guerra molto meglio del vecchio Milestone, che non eliminava dalle sue pagine di guerra un sospetto di “esaltazione epica”. Lasciando momentaneamente da parte il giudizio di valore, che del resto non potrebbe limitarsi alla valutazione formale di due sole scene arbitrariamente avulse dai rispettivi contesti, osserviamo soltanto come Kubrick non cerchi di evitare il ricordo dell’altro film, ma anzi, si direbbe, sottolinei le analogie, arrivando fin quasi alla citazione: ancora una volta (ricordiamo i titoli di testa in caratteri primo novecento, il “tono” fotografico ecc.) il regista non vuole coinvolgerci emotivamente in una vicenda di violenza e di tragedia, ma quasi allontanare quanto appare sullo schermo dallo spettatore, riproporglielo come un evento in certo senso impallidito e filtrato dalla memoria. La maggior parte dei film di azione — ad esempio i western italiani, o i film di avventure belliche come Quella sporca dozzina — cercano di aggredire lo spettatore: a volte gli attori sembrano marciare armi in pugno verso la platea, o ci travolgono in un ritmo frenetico e contagioso, magari con l’aiuto degli “schermi panoramici” e della stereofonia. Kubrick fa esattamente il contrario: non vuole colpirci, vuole farci riflettere.

L’unica concessione ai luoghi comuni tradizionali del film di guerra potrebbe essere l’eroismo invulnerabile di Dax, che il regista ci mostra sempre impegnato nel tentativo di avanzare o di esortare i suoi uomini terrorizzati. Ma la funzione di Dax è ancora una volta quella di stabilire una congiunzione impossibile fra gli alti comandi lontani e irresponsabili (l’assente Broulard, Mireau che segue tutta la battaglia con la radio e ordina a Rousseau di sparare sulla truppa) e i soldati traditi, abbandonati. Non a caso le uniche battute che gli sentiamo pronunciare durante la lunga e concitata sequenza dell’attacco sono delle domande (Dove è la compagnia B? Perché gli uomini di Roget sono ancora in trincea? ). In questo senso, la sua immagine isolata che si staglia sul campo sanguinoso ha un senso preciso, non può arieggiare ai clichés dell’eroe del West come teme il Prosperi. Al generale Mireau che, più tardi, accuserà i soldati di codardia, sostenendo che “hanno latte al posto del sangue nelle vene”, Dax può rispondere senza timore di suonare retorico che questo “è il latte più rosso che abbia mai visto”. La scena in cui i generali contrattano il numero dei soldati da fucilare, alla presenza appunto di Dax, ha luogo ancora nel salone elegante che abbiamo veduto all’inizio, e che ora, dopo le scene di trincea, ci appare ancora più insolente e assurdo nel suo “fasto floreale”. La colazione è preparata su un tavolo accuratamente allestito; ma Dax, sebbene invitato da Broulard, non sederà a quella tavola; preferisce organizzare subito la difesa dei tre uomini che si è deciso di processare nel pomeriggio e di fucilare all’indomani. Ancora una volta spiccano le differenze fra Dax e Mireau, che considera l’esercito “feccia”:

Mireau: Tutto il reggimento è un branco di cani bastardi, con la coda fra le gambe.

Dax: Perché allora non fucilare l’intero reggimento? Parlo sul serio.

Mireau: (ride) No, colonnello. Lei perde di vista la realtà. Non vogliamo sopprimere l’esercito francese, vogliamo solo dare un esempio.

Dax: Oh, bene, se è un esempio che vuole, allora scelga me.

Broulard: Lei?

Dax: Sissignore. Se è un esempio che vuole, un uomo servirà quanto cento. La scelta logica è l’ufficiale più responsabile dell’insuccesso…

Broulard: Andiamo, colonnello, lei è stanco, evidentemente. Qui non è questione di ufficiali. Paul, non mi sembra il caso di esagerare. Penso che ne basti una dozzina.

Mireau: Io parlavo di cento uomini ed ora siamo scesi a dodici.

Broulard: Paul, finiamola di contrattare sul numero. Stabiliamolo una volta per tutte, così dopo non ci pensiamo più.

Mireau: Ebbene, forse ero un po’ troppo ansioso di veder fatta giustizia esemplare. Nell’esercito ho vissuto tutta la vita. Ho sempre cercato di esser fedele ai miei principi… Ridurrò le mie pretese. Ogni comandante di compagnia scelga uno tra i componenti della prima ondata: tre in tutto.

Broulard: Bene, lo trovo molto ragionevole da parte tua.

“Qui non è questione di ufficiali”: Broulard, anche se più intelligente e meno sanguinario di Mireau, ha esplicitamente ribadito l’esistenza di una barriera di casta, che Dax tenta di valicare in senso contrario a quello tradizionale: dall’alto verso il basso. La sequenza della corte marziale, magistrale nella sua composizione cromatica (il bianco e nero assume infatti contrasti e sfumature luministiche che non hanno nulla da invidiare al colore), riconferma l’impotenza di Dax, l’inutilità del suo generoso tentativo. La sua voce rimbomba inascoltata sotto le volte gigantesche di un salone del castello; dalle finestre i raggi del sole creano barbagli e irreali pozze di luce rendendo ancor più vacuo, assurdo e scontato il cerimoniale. A Dax non si concede di presentare testimoni, di provare le sue asserzioni, di dimostrare l’assoluta mancanza di responsabilità degli imputati. Non esiste una difesa come non esiste nemmeno un’accusa formale: esiste solo la volontà aprioristica di fucilare i tre imputati. “L’attacco di ieri mattina”, cerca invano di gridare Dax, “non è stato un’onta alla nostra bandiera, e meno che mai un disonore per i combattenti di questa nazione, ma questa corte marziale è un’onta e un disonore per la Francia.” Gran parte della scena è girata dietro le spalle dei tre imputati, ombre nere contro i vaghi, abbacinanti giochi di luce del sole sugli stucchi dorati e i marmi del salone: in questo modo, come osserva Del Fra, i tre appaiono soffocati dalla maestosa e fredda eleganza del locale, e al tempo stesso ne appaiono come l’unico elemento dolorosamente reale, dolorosamente “presente”; mentre i giudici militari diventano “indistinte silhouettes, simboli evanescenti di una falsa legalità.” Nelle scene della cella, in cui i tre attendono l’esecuzione, il film ritrova uno stile realistico e diretto; ma un tono allusivo ritorna nella sequenza in cui Dax si reca da Broulard, dopo averlo cercato invano per tutta la giornata, e lo disturba nel bel mezzo di una festa da ballo. Il generale, come ormai sappiamo, ha messo gli occhi su Dax, che gli sembra un tipo capace e promettente; se Mireau, rozzo e vendicativo, minaccia continuamente di “spezzarlo”, Broulard sopporta con sorridente tolleranza le impennate umanitarie del colonnello, convinto com’è di conoscerne il vero motivo, di potergli dare un prezzo. Anche se non può invitarlo ad entrare perché non è in uniforme di gala, lo riceve in una lussuosa anticamera, gli versa cognac di marca: il dialogo si svolge a piani sempre più ravvicinati, mentre al di là della porta chiusa – dove abbiamo visto, fugacemente, vorticare alcune coppie in un valzer – si ode una musica gaia e vagamente viennese:

Broulard: … Questa fucilazione sarà un tonico perfetto per tutta la divisione. Ci sono poche cose più fondamentalmente incoraggianti e stimolanti di veder morire gli altri.

Dax: Non ci avevo mai pensato, generale.

Broulard: Beh, vede, colonnello, i soldati sono come i bambini: per i bambini ci vogliono padri energici e per i soldati la disciplina…

La funzione “allusiva” del ballo che vediamo per un attimo è per lo meno duplice. Da un lato, è la cornice più adeguata al cinismo divertito di Broulard, un vecchio elegante, spiritoso, non stupido: assai diverso dal rozzo Mireau almeno sul piano dello “stile” (non a caso egli chiama i soldati “bambini” mentre Mireau parla di “feccia”). Su un altro piano, questo gran gala allo Stato Maggiore è un anticipo delle delizie mondane e dei successi che attendono Dax quando si deciderà a dimenticarsi dei suoi uomini e a “sfondare” le porte della casta cui appartiene di diritto. Ma questa seconda ipotesi si annulla bruscamente: Dax mette in dubbio la svagata filosofia del generale a proposito delle fucilazioni; gli chiede se “creda veramente a quello che dice”. Immediatamente Broulard si irrigidisce, e mormora qualcosa a proposito dei suoi ospiti che trascura da troppo tempo. La macchina da presa indietreggia fino a cogliere ora tutta la stanza: i due uomini sono lontanissimi ora, e la distanza fra i due è persino aumentata grazie all’uso di un obbiettivo grandangolare leggermente deformante. A questo punto, quando sta ormai per uscire, Dax comunica a Broulard la grossa rivelazione che teneva in serbo: “Mi perdoni se l’ho strappata al suo ricevimento. A proposito, le hanno detto che il generale Mireau ha ordinato al comandante delle batterie, capitano Rousseau, di aprire il fuoco sulle nostre posizioni durante l’attacco? Naturalmente il capitano ha rifiutato, senza un ordine scritto. Il generale Mireau lo voleva obbligare a sparare sulle nostre trincee… Ecco le copie delle dichiarazioni di tutte le persone coinvolte… Un generale esasperato per il fallimento di un attacco impossibile ordina all’artiglieria di sparare sui propri uomini. Questo stesso ufficiale, lo stesso giorno, convoca una corte marziale in cui tre dei suoi uomini vengono condannati a morte. Via generale, che ne direbbe la sua stampa e i suoi uomini politici? ” La sfida è lanciata: per salvare Arnaud, Férol e Paris, Dax è giunto quasi al ricatto. Ma Broulard non raccoglie questa sfida; o meglio equivoca sulla sua portata (“Voglia scusarmi, colonnello Dax, sono stato scortese troppo a lungo con i miei ospiti”).

Molto interessante dal punto di vista stilistico è anche la sequenza della fucilazione, il secondo apice drammatico della vicenda. Le immagini vengono impiegate con grande libertà e varietà: si passa dalla “bella” scena coreografica e marziale, come appare a Mireau (la tetra ma composta sfilata della truppa presente nel giardino all’italiana), ai volti dei tre condannati come appaiono a Roget e agli altri membri del plotone d’esecuzione, a una terza “variante”: i pali dove i tre saranno legati, visti in “soggettiva” dai condannati stessi. In questo modo la sequenza, pur nella sua costante tragicità, acquista prospettive e dimensioni apparentemente contrastanti. Ma se il regista ce la fa vedere con gli occhi di Mireau, e di Roget, e per un breve atroce attimo — la carrellata verso i pali – con gli occhi dei condannati stessi, ancora non sappiamo quali reazioni essa susciti fra i soldati. Dopo la vibrante sequenza in cui Dax rifiuta il posto di Mireau, e rifiuta di divenire “figlio” di Broulard, confermando senza timori il proprio idealismo che agli occhi di Broulard è solo una “minorazione” da compiangere, il regista ci fa assistere anche ai dubbi del protagonista: ai timori che i soldati possano essere davvero la “feccia” di cui parla Mireau o i “bambini”, bisognosi di disciplina, come li ha definiti Broulard. Questo avviene nella splendida conclusione del film, che a uno spettatore superficiale può apparire superflua o facilmente patetica: quella in cui la ragazza tedesca prigioniera è obbligata a cantare per la truppa che la irride. “Dax è sicuro della causa che difende”, scrive Guido Aristarco, che prima e meglio d’ogni altro ha saputo cogliere la portata del film di Kubrick. “Solo per qualche attimo ha un dubbio: quando, dopo il colloquio finale con Broulard, di ritorno al suo comando, vede gli uomini, a un’ora dall’esecuzione dei compagni, maltrattare una ragazza tedesca, ultima preda di guerra. Che Broulard abbia ragione? Sono un idealista, un alienato? E’ proprio vero che il pubblico dimentica presto? (‘Non avrà seguito, l’inchiesta’, dice Broulard a Mireau, dinanzi alle prove che quest’ultimo aveva comandato il fuoco delle artiglierie sui propri reparti. ‘Il pubblico dimentica’). Che il soldato sia un animale, e come tale vada trattato? Che la natura umana non si possa cambiare? Sono momenti di alta drammaticità. Ma a poco a poco il viso addolorato e spaurito della ragazza si impone, il suo canto, all’inizio sommerso da fischi e scherni, si fa distinto, alla sua voce si unisce il coro dei soldati, alle sue lacrime le loro lacrime; sono uomini, non bestie. Al sergente che porta l’ordine di partire immediatamente per il fronte, Dax, ormai rinfrancato, dice: ‘Dia ancora qualche minuto agli uomini1“. Kubrick esprime questa graduale scoperta grazie a un crescendo di primi piani, via via più intensi e ravvicinati: soltanto l’ultima inquadratura è un campo lungo che include l’esterno del Café du Carrefour, Dax, il sergente, le strade piene di macerie su cui si snodano le tradotte: la guerra continua.

È un film di guerra Orizzonti di gloria? O è qualcosa di più, di diverso? Senza dubbio non è — e l’abbiamo visto – un film di guerra di tipo tradizionale, patriottico, retorico: non è una serie di avventure gloriose e rodomontesche, dove i nemici sono tutti cattivissimi e l’eroe da solo riesce a sbaragliarne un numero imprecisato, come avveniva per esempio nel vecchio Sergente York (1941), di Howard Hawks, interpretato da Gary Cooper; film, quest’ultimo, imperniato su vicende della prima guerra mondiale, ma realizzato allo scopo di fare propaganda alla seconda, e che per la sua allegra inverosimiglianza merita di restare un esempio insuperato del “genere”. Ma non è nemmeno un film “contro” la guerra, o per lo meno non è soltanto questo. Alla fine del primo conflitto mondiale, nell’atmosfera della difficile ricostruzione e delle speranze per il futuro (forse la Società delle Nazioni avrebbe reso impossibili tutte le guerre? ) vennero realizzate molte opere importanti, che cercarono con argomenti quasi sempre toccanti ed efficaci di mostrare la cruda realtà della vita militare nei suoi orrori e nelle sue atrocità, illudendosi di smitizzarla definitivamente: ricordiamo fra queste – ma ce ne sarebbero molte altre – il patetico e un po’ melodrammatico La grande parata (1925) dell’americano King Vidor, l’asciutto e disperato Westfront 1918, del tedesco G. W. Pabst, riproposto non molto tempo fa dalla nostra televisione, e l’accennato All’ovest niente di nuovo (1931), realizzato in America dal regista russo Lewis Milestone e giunto in Italia oltre venticinque anni dopo la sua realizzazione, in quanto la censura fascista, pur lasciando circolare liberamente il libro che aveva ispirato il film, ne aveva proibito l’importazione. (Prova, questa, della natura più “pericolosa” del film rispetto al romanzo, della sua capacità di maggior diffusione, della forza più persuasiva delle immagini). All’ultimo di questi tre film, che è anche il migliore, Orizzonti di gloria deve molto, come s’è visto; e non si preoccupa di nascondere i “prestiti”, a esempio nella sequenza dell’attacco al “Formicaio”; proprio come non nasconde, per quanto riguarda la denuncia della frattura fra la casta degli ufficiali e il mondo dei soldati, vari echi di un altro bellissimo film pacifista: La grande illusione (1937) di Jean Renoir, ispirato alla speranza vana di scongiurare un secondo conflitto mondiale. Ma laddove questi film — escludendo soltanto quello di Renoir, che è distaccato dalla cronaca, filtrato da una “memoria” precisa e impietosa — si limitano a descrivere in modo più o meno doloroso e partecipe gli orrori del campo di battaglia – ferite, mutilazioni, morti atroci, paure, abbrutimento fisico e morale – Kubrick cerca di andare al di là della “descrizione”: al di là anche della individuazione di certi responsabili (il professore che incita gli alunni alla guerra, nel film di Milestone) come pure della semplice speranza di Renoir (una pace fra le nazioni che passi attraverso la solidarietà di classe)! Anzitutto il film non si esaurisce in una descrizione più o meno impressionante della guerra, delle battaglie. Pabst e Milestone, nei film che abbiamo citato, cercano di immergere lo spettatore nel caos e nell’inferno delle trincee; la maggior parte dei film che si vedono comunemente si sforzano addirittura, e con scopi molto meno nobili e accorati di quelli di Pabst e di Milestone, di aggredire lo spettatore, di stordirlo. Si è visto invece come Kubrick allontani progressivamente la guerra dallo spettatore e, viceversa, come si preoccupi di creare una distanza, una barriera: si potrebbe dire che la guerra resta quasi “dietro le quinte” come la festa di gala che s’intravede quando Broulard spalanca la porta e viene a parlare in anticamera con Dax. Per Kubrick, intellettuale moderno e deciso a non commuoversi in modo banalmente patetico, la guerra del ’15-’18 è un “dato”, un elemento di sfondo: sui campi di battaglia del fronte occidentale, come ci dice una bella poesia di Cari Sandburg, è cresciuta tanta erba, ha ricoperto tutto. Al passato appartengono anche la testimonianza della Maupas e le polemiche sui “fucilati per l’esempio”, e lo stesso romanzo di Cobb, letto dal regista quando aveva quattordici anni. Ma il cinema di Kubrick è sempre un cinema al presente, un cinema di discussione civile, di dibattito astratto e appassionato al tempo stesso. Ecco dunque l’eliminazione, rispetto al romanzo, di certi dettagli strazianti ma ormai inutili, scoloriti, riconsegnati al tempo: come l’amore di Langlois per sua moglie (Langlois, nel film, si chiama Arnaud), o i topi che divorano le labbra di Paolacci morente nella cava di pietra (questa figura viene interamente cancellata). Ecco invece l’importanza del tutto nuova attribuita al momento della riflessione rispetto a quello, tanto più comune nel cinema, dell’azione e del pathos: se il romanzo si chiude con la macabra scena della fucilazione, il film inventa dopo tale acme drammatico l’epilogo sferzante del colloquio Dax-Broulard e quello travolgente del Café du Carrefour. Gli stessi personaggi appaiono alterati nella loro importanza: se Broulard può aver riscontro nel De Guerville del romanzo, e Mireau in Assolant, e Paris in Didier, Dax è un protagonista completamente “ridimensionato”: nel romanzo è semplicemente una figura secondaria, un colonnello coscienzioso che offre la sua vita per salvare quella dei tre soldati (gesto conservato anche nel film),ma che per il resto si limita a eseguire gli ordini dello Stato Maggiore, sia pure a malincuore. L’autore del romanzo, Humphrey Cobb, perde di vista Dax a metà circa del testo, dopo una telefonata in cui il colonnello riesce a salvare un “quarto uomo” minacciato di fucilazione ricordando astutamente che un omonimo di quest’ultimo, forse un parente, è membro della Commissione parlamentare per l’esercito. Un soldato anonimo, sentendo dire che Dax e il generale, dopo il fallimento dell’attacco, si sono minacciati a vicenda di fucilazione, commenta olimpico: “Per me facciano pure”. Dal tessuto corale del romanzo, Kubrick “ritaglia” dunque un protagonista cosciente e combattivo, il quale peraltro più che quello di agire ha il compito di chiarire, commentare, criticare gli avvenimenti: tramite all’interno della vicenda, come s’è visto, fra i comandi e la truppa, Dax viene a essere dunque anche il tramite fra l’autore e lo spettatore; e non già per “impartire” al secondo un insegnamento monolitico e precostituito proveniente dal primo, sì per rappresentarne in modo veramente vivo e aperto la lotta, i dubbi, i superamenti. Di fronte a un mondo mostruosamente disumanizzato, dove la morte è divenuta più normale della vita, dove il linguaggio stesso appare astratto, tecnicamente razionale e assurdo al medesimo tempo, la battaglia di Dax appare inutile; più “realistica” si presenta la posizione di Broulard, che invita a una solidarietà superiore, cinica, intelligente di chi sa profittare del gioco senza prestarvi fede. Ma Dax si rifiuta di credere a questa superiorità, alle leggi non scritte delle gerarchie; per lui “un uomo è un uomo”, una vita umana vale più di un regolamento o di una stelletta, indipendentemente dal “grado” o dal rango sociale. Dax lotta per salvare i suoi uomini e rifiuta il premio-compromesso di Broulard: “Potrò essere molte cose, ma non il suo figliolo”. È giusto in questo senso che la guerra rimanga uno sfondo lontano, per Dax e per noi; che gli uomini stessi appaiano a volte delle ombre, dei volti senza vera personalità. Il mondo odierno, con l’isolamento cui ci costringe, tende a farci dimenticare certe vecchie verità invano conservate sui libri di scuola o sancite nelle costituzioni: che siamo tutti uguali, per esempio. Senza porci di fronte al retorico appello di un fatto compiuto, il film conferma Dax nella sua fede democratica, smentisce la bestiale idiozia di Mireau e il cinismo di Broulard, ci aiuta a credere ancora, nonostante tutto, in una fratellanza umana che le guerre, le barriere sociali, i pregiudizi, le necessità degli affari e del prestigio vorrebbero cancellare per sempre. Anche — perché no? — grazie alle lagrime e all’istintiva pietà che riscaldano per un attimo insignificante i cuori induriti di una “feccia” abituata ad uccidere per non essere uccisa a sua volta.

IL REGISTA DOPO “ORIZZONTI DI GLORIA”