DOPO LA FANTASIA, L’IMPEGNO: STEVEN SPIELBERG RACCONTA L’OLOCAUSTO

di Gabriel Erem

Ispirato all’omonimo romanzo di Thomas Keneally, il film racconta la storia vera di Oskar Schindler, un industriale tedesco che ottenne dal governo di poter utilizzare deportati ebrei come operai nella sua fabbrica. Il profittatore di guerra si trasformò però, pian piano, in un filantropo altruista che arrivò a rischiare la vita per salvare oltre 1.100 prigionieri dalle camere a gas. Dopo la guerra Schindler venne decorato dallo stato di Israele.

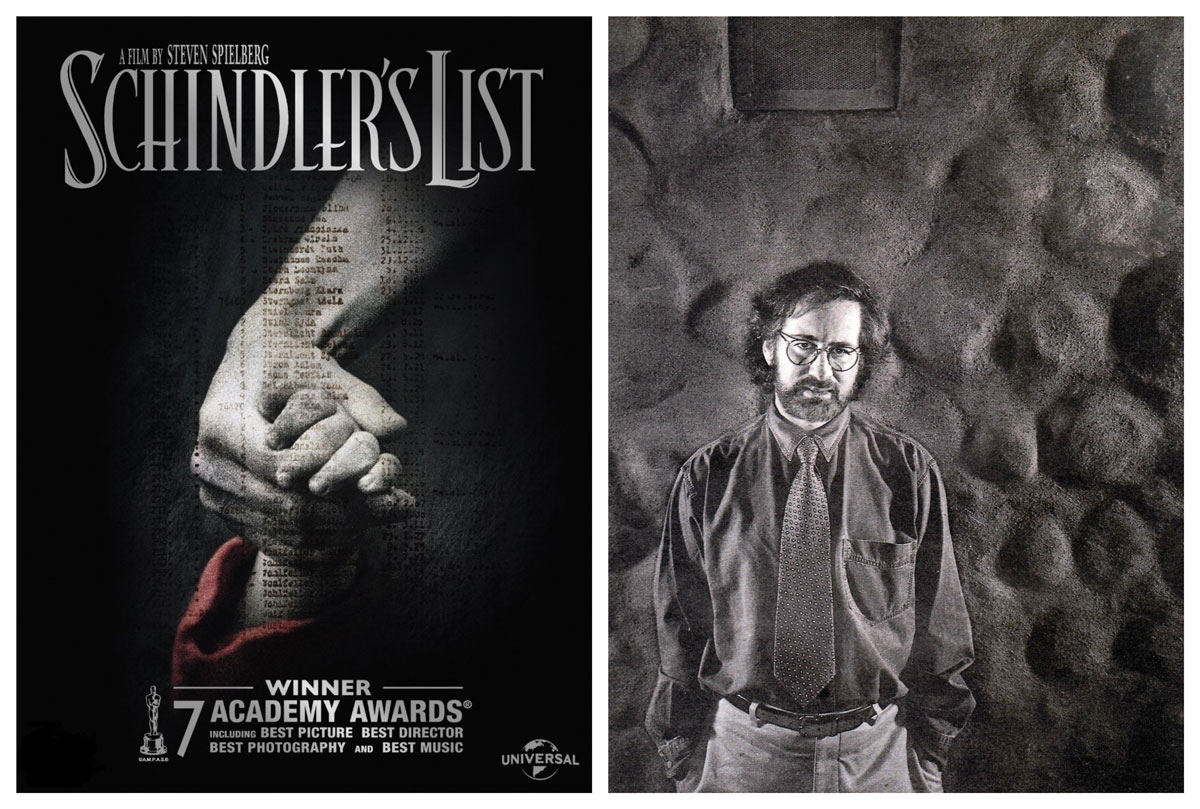

«Stop», urla Steven Spielberg un’ultima volta sul set e poi, sfinito, si abbandona sulla macchina da presa, Quando la moglie, Kate Capshaw, abbraccia il regista, ormai prosciugato di ogni energia, sia fisica che psichica, un fotografo di scena cattura, in una sola immagine, il momento preciso in cui si comprime un’ossessione decennale: la realizzazione di Schindler’s List.

Durante le riprese di Schindler’s List, Spielberg disse a un giornalista: «Mai prima d’ora ho versato tante lacrime girando un film. E ho pianto non solo perché si trattava dell’Olocausto, ma anche perché ero consapevole del fatto che tutto si era svolto nel luogo preciso in cui stavamo girando.

Perché, quando si fa un film ad Auschwitz, si percepisce la presenza dello spirito dei morti».

Nella saletta di montaggio, dove sta lavorando al film, Spielberg mi dice che Schindler’s List ebbe inizio nel 1950, nella sala da pranzo di sua nonna. «A Cincinnati», precisa, «nell’Ohio, in Redding Road. Mia nonna insegnava inglese ai superstiti esteuropei dell’Olocausto che erano approdati in America per cominciare una nuova vita o per raggiungere i parenti che erano già qui.

«Ero così giovane. Avevo solo tre anni. Da quanto sono riuscito a sapere dalla mia famiglia, molti dei miei parenti erano ebrei fuggiti dalla Germania negli Anni ’30. Altri erano ungheresi, cechi… pochi di quelli polacchi sopravvissero. Gli ungheresi furono gli ultimi a essere caricati sui treni e mandati nei campi di concentramento. I tedeschi arrivarono tardi in Ungheria, a Budapest, dove l’organizzazione degli ebrei era molto attiva durante la guerra».

Imparò a leggere i numeri sul tatuaggio di un sopravvissuto ad Auschwitz. «Mi fece vedere un tre, un due, un cinque e un sette. Poi mi disse: “Adesso farò una magia. Guarda. Questo è un sei”. Poi sollevò l’avambraccio e disse: “E adesso è un nove”. Distese di nuovo il braccio e aggiunse: “Adesso è di nuovo un sei”. Ricordo ancora il numero che aveva tatuato sul braccio: 322576».

Spielberg ha dichiarato più volte alla stampa che nei primi Anni ’80, quando decise di lavorare a Schindler’s List, non era ancora pronto per farlo. L’uomo che, più di dieci anni fa, gli diede il libro di Thomas Keneally da leggere era il suo maestro Sidney Sheinberg, presidente della Mca (capogruppo della Universal), colui che fece costruire l’edificio a due piani della Amblin Entertainment per Spielberg e la sua società.

«Non si può mai dire che cosa spinga una persona a fare un film. Io, di certo, ero preparato a fare Schindler’s List fin da bambino, e mi sono sempre interessato agli studi sull’Olocausto. Non poteva che essere parte della mia vita, dal momento che sono cresciuto in una famiglia ebrea ortodossa del vecchio mondo, con genitori e nonni che me ne parlavano quasi ossessivamente.

«Pochi anni dopo, da ragazzino, cominciai a fare domande su quei numeri e sulle persone che avevo intorno. Li ricordo tutti come fosse ora. Era gente dagli occhi tristi. Né i miei genitori né i miei nonni chiamarono mai l’Olocausto con questo nome. Non usarono mai questa parola, mai, neppure una volta. Loro parlavano dei “grandi assassinii”. E Hitler era sempre “Hitler, quel figlio di puttana”. Erano queste le parole che usavano.

«Con gli amici ne parlavano spessissimo. Parlavano dei loro conoscenti sterminati da Hitler. Conoscevano moltissimi dettagli raccapriccianti, e io ascoltavo quelle storie spaventose con le orecchie bene aperte. A sette, otto anni, ero interessato non tanto a quello che i nazisti avevano fatto agli ebrei, quanto a come l’avevano fatto. I ragazzini, si sa, vanno matti per gli effetti sensazionalistici».

Qualche anno dopo Spielberg cominciò a vedere qualsiasi film sull’Olocausto riuscisse a scovare, e da allora è sempre stato interessato a ciò che era accaduto, a come era accaduto e alle probabilità che cose del genere accadano ancora. Alle scuole superiori vide un documentario su Hitler e imparò il significato della parola Olocausto. «Quel momento storico è come un muro infinito, nero, impenetrabile», dice. «Ho sempre considerato l’Olocausto l’espressione di una decadenza spirituale. Ricordo che, a quindici anni, mi capitava di pensare che anche se stavamo entrando nell’era delle navicelle spaziali e dell’uomo sulla luna, spiritualmente non eravamo andati molto più in là dei tempi dell’Inquisizione.

«Poi, quando lessi Schindler’s List, cambiai idea, perché il libro, in realtà, parla del bene e del male come coesistenti, quasi come compagni inseparabili. E la storia di Oskar Schindler era un raggio, per quanto debole, di speranza».

Spielberg dice che, probabilmente, il film ha tratto vantaggio dal decennio di ritardo nella realizzazione del progetto. «È stata la provvida mano del destino a fermarmi quando non avrei potuto essere molto efficace». Ci spiega che gli occorreva maturare e soffrire un po’, ma che soprattutto è stata un’esperienza schizofrenica: in Polonia, mentre stava girando Schindler’s List, doveva fare anche il montaggio del film-bomba Jurassic Park. E, come c’era da aspettarsi da Spielberg, non tornò negli Stati Uniti finché Schindler’s List non fu terminato.

Sfoggiando la sua consueta capacità d’immaginazione e una notevole ingenuità creativa, organizzò un collegamento via satellite senza precedenti tra l’hotel alle porte di Cracovia, che aveva fatto rimettere a nuovo, e San Rafael, in California, per poter disporre delle attrezzature per il montaggio degli Industrial Light & Magic Studios di George Lucas. Ogni sera si collegava con Hollywood e lavorava sulle immagini digitalizzate di Jurassic Park, mentre di giorno, alle porte eterne dell’inferno, faceva la cronaca degli orrori e degli eroi dell’Olocausto.

Il film non ha molto in comune con i suoi capolavori precedenti. «Schindler’s List ha a che fare, soprattutto, con la mia storia di uomo e di ebreo. Finora ho sempre fatto film che avrei voluto vedere; mi sono sempre affidato alla mia fantasia, ai sogni di un ragazzo che non cresce mai. In questo caso, invece, la mia fantasia, fedele compagna del passato, sarebbe stata soltanto un peso in più. Non c’era niente da inventare in questa storia. L’Olocausto va al di là di ogni sforzo d’immaginazione. Per la prima volta in vita mia, mi sono sentito un cronista, più che un regista».

Quando un israeliano gli domanda se pensa di vincere un Oscar per Schindler’s List, il regista risponde senza mezzi termini: «Mi rifiuto di rispondere a qualsiasi domanda sugli Oscar. Questo è il film più importante per me, per la mia anima. È il film che più mi ha ispirato, quello in cui sono riuscito a esercitare di più il mio autocontrollo. Quando decisi di fare Schindler’s List, temevo che non sarei riuscito a dominare le mie emozioni ma appena cominciai a girare, capii che nello era un film sui fatti, sugli eventi storici e sui momenti della vita di un uomo. Mi sbarazzai di tutte le emozioni, e durante la lavorazione di questa pellicola imparai molte più cose su me stesso di quante ne imparerò mai in futuro».

Bisogna ammettere che, in questo caso, Spielberg non aveva proprio intenzione di ideare un altro film-bomba.

Schindler’s List, spiega, «è certamente contro corrente rispetto al genere di film che sono abituato a fare. Ma per fare questo film “dovevo” uscire dal carattere per essere più me stesso (il che significa, in un certo senso, che sono dovuto entrare nel personaggio per far quasi tutti gli altri film e uscirne per essere più me stesso quando ho fatto Schindler’s List). E ho sempre pensato che fosse così. Questo film me lo sento più vicino di qualsiasi altro film abbia mai fatto, perché mi ha appassionato. Ho cercato di essere un cronista, più che un regista appassionato, coinvolto emotivamente, perché voglio trasmettere informazioni, più che creare proseliti o convertire la gente. E le informazioni riescono ad essere avvincenti perché il film non è stato scritto da un autore di Hollywood, ma emerge dall’esperienza umana, dalla storia. E credo di essere riuscito a comunicare tutto questo cinematograficamente per tutta la durata della pellicola. E, d’altra parte, non è né un film di parola né un film d’azione».

«Quasi mai, nei miei film», mi ha detto Spielberg, «uso il termine “comunicare” per descrivere ciò che voglio fare. Di solito uso l’espressione “divertire la gente”. Ma Schindler’s List non vuole divertire. Il suo scopo è quello di comunicare informazioni importanti — importanti per me — sull’Olocausto e sui suoi testimoni, tutte persone — ricordiamolo — che non hanno molti anni davanti a sé. Presto, molto presto, gli unici testimoni di quei terribili eventi saranno testimoni di seconda generazione. E io volevo fare questo film mentre i miei genitori erano ancora vivi».

Spielberg ha fatto Schindler’s List per i suoi nonni e «per i superstiti, e per chiunque non creda ancora che ci sia stato un Olocausto». E aggiunge che questo è il primo film che ha fatto per sua madre.

«Con questo film, per la prima volta, rendo servizio al mio essere ebreo. Io sono cresciuto in Arizona, un ambiente di cristiani. Non avevo amici ebrei. Ero un outsider, e per questo non ero orgoglioso della mia eredità di ebreo. Me ne vergognavo. Non avrei mai immaginato che sarei arrivato al punto di considerare la mia appartenenza ebraica un dono.

«Curiosamente», osserva, «avevo maggiori qualifiche per fare questo film che per qualsiasi altro film abbia fatto — penso anche a E.T. e a Incontri ravvicinati —. Le mie vere “Radici” sono qui. È questo, in realtà, il mio Colore viola. Mia madre, scherzando, dice: “È un bene, per gli ebrei”. Io invece dico che è un bene per tutti noi».

I dirigenti dello studio si mangiano le mani, al pensiero che da questo film in bianco e nero, costato 23 milioni di dollari, non ricaveranno nulla, e va detto che la troupe ha lavorato a stipendi ridotti, e che Spielberg non ci guadagnerà un dollaro, a meno che Schindler’s List, alla fine, non diventi un grande successo. Ma non è questo lo scopo principale di Spielberg.

Il regista ha dichiarato al L.A. Times che, allo studio, qualcuno di cui non si farà il nome gli aveva consigliato di fare una cospicua donazione a un museo dell’Olocausto, piuttosto che realizzare questo film: in tal modo avrebbe fatto risparmiare milioni di dollari ai distributori. «Rimasi allibito. Gli risposi che ero molto felice di essere nelle condizioni di poter fare un film persino su un argomento come l’elenco telefonico, se avessi avuto voglia di farlo, e che se voleva considerare Schindler’s List il mio elenco telefonico, io ne ero orgoglioso».

«Ci tenevo a parlare con i giornalisti di questo giornale», mi dice Spielberg, «perché verrà letto dalle persone giuste. Siccome Schindler’s List non arriverà di certo all’enorme pubblico di Jurassic Park, vorrei almeno che lo vedessero le persone giuste, quelle che continueranno a tramandare le informazioni, in particolare quelle che decideranno di insegnare a scuola la storia dell’Olocausto. Così avremo raggiunto un obiettivo».

Ciak: È un messaggio anche per i documentaristi?

Spielberg: «Beh, finora i documentaristi sono quelli che possono fare di più per trasmettere informazioni sull’Olocausto. Penso soprattutto a Shoa di Claude Lanzmann, che secondo me è il più grande lavoro sull’Olocausto arrivato sullo schermo. Credo che tutti i documentaristi stiano facendo un lavoro di grande utilità».

Ciak: Se la sua preoccupazione principale è quella di far passare un messaggio, come pensa di riuscirci?

Spielberg: «Con le videocassette non sarà difficile. Spero di portare il film nelle scuole superiori, come metodo di informazione, non soltanto come metodo didattico, perché i film, in realtà, non insegnano niente. Un film ti fa rivivere l’esperienza dell’Olocausto vissuta dai superstiti e dalle vittime. Nient’altro. Forse un libro può fare di più, ma a volte le immagini di un film riescono ad essere più profonde di qualsiasi esperienza reale. Penso che questo film sia uno sguardo sulla realtà. O almeno lo è per me, dopo tutti i mondi fantastici che ho costruito nella mia carriera di regista. Spero che, dopo aver visto il film, alla gente venga voglia di sapere qualcosa di più su ciò che accadde fra il 1933 e il 1945».

La Mca/Universal ha commissionato alla Lifetime Learning Systems la produzione di una guida didattica legata al film. Sarà distribuita nei college e nelle scuole superiori.

Ciak: E le persone che non vogliono sentire parlare di quei tempi?

Spielberg: «Sì, sono molti quelli che non vogliono sentirne parlare. Vede, con questo film io non voglio riaprire vecchie ferite, ma incoraggiare a un risveglio. I giovani che vedranno il film al cinema e a scuola, se anche non capiranno immediatamente che cosa fu l’Olocausto, almeno dovrebbero essere stimolati a fare domande, a leggere, a chiedere ai loro insegnanti di parlargliene. Da qualche parte bisogna pur cominciare. Non mi pare che oggi la storia dell’Olocausto sia insegnata adeguatamente nelle scuole superiori, e le statistiche, riportate dai giornali la primavera scorsa, sul numero degli studenti americani delle superiori che sapevano dell’Olocausto erano a dir poco preoccupanti: qualcosa come il 22 per cento».

Ciak: Il problema non è forse, in parte, la mancanza di materiale didattico adeguato?

Spielberg: «Verissimo. D’altra parte sono stati fatti grandi passi avanti, recentemente: si pensi al Simon Wiesenthal Center di Los Angeles e all’United States Holocaust Memorial Museum di Washington, D.C. Credo che questi siano enormi, giganteschi passi avanti. Ho parlato con persone che non hanno vissuto l’Olocausto se non attraverso film e documentari visti alla televisione e che, dopo aver visitato quei musei, ne sono usciti trasformati. Mi sembra un ottimo inizio».

Un grande problema, per Spielberg, sono state le riprese da effettuare ad Auschwitz.

Immaginate di trascorrere qualche giorno nei pressi del campo di concentramento, non lontano da quei binari che i prigionieri avevano pregato, invano, che venissero bombardati, e di fronte a quel famoso cancello che porta l’ironica scritta «Arbeit macht frei» («Il lavoro rende liberi»). Spielberg e la sua troupe si trovavano su un terreno sacro, e frequentato dagli spiriti. È un luogo in cui i vivi seppelliscono messaggi per fratelli e sorelle che non hanno mai conosciuto, chiedendo perdono per gli errori dell’umanità; un luogo in cui l’abbaiare dei cani si carica di significato, e in cui è facile essere preda di allucinazioni e vedere file e file di ebrei sulle banchine vuote della stazione, e sentire un odore che non si può nemmeno immaginare.

Immaginate di tracciare e ricreare, passo per passo, tutto quel processo di morte nel luogo preciso in cui avvenne. E immaginate di sentire, nella vostra testa, nella vostra anima, le voci dei superstiti che ripetono la loro litania: «Noi dovremo testimoniare. Dovremo ricordare per sempre. Non dimenticheremo mai. Lo promettiamo ai morti. Fatelo per noi, per i vostri genitori, nonni, fratelli, sorelle. Per coloro che sono sopravvissuti e per coloro che non sopravvissero. Per il bene dell’umanità. Dite al mondo: “Mai più”».

Quando si seppe che Steven Spielberg, Mr. E.T., il regista americano di Hollywood, avrebbe girato un film ad Auschwitz, si levarono alcune voci indignate. Non si voleva che questo accadesse. Erano terrorizzati da ciò che un’autorità in materia descrisse come «i brumosi ricordi ad acquerello» dell’Olocausto e dalla profanazione di quei luoghi.

Con grande pazienza e delicata diplomazia — una dimostrazione di notevole buon senso, da parte di Spielberg — si arrivò a una soluzione accettabile per entrambe le parti. Figura cardine di questo ragionevole accordo fu il co-produttore di Spielberg, Branko Lustig, che da bambino sopravvisse ad Auschwitz e ad altri tre campi di concentramento. Aveva ottime credenziali, visto che aveva già lavorato ad altri tre film sull’Olocausto: La scelta di Sophie, War and Remembrance e Venti di guerra.

La prima volta che Spielberg andò ad Auschwitz si era aspettato di piangere e intristirsi. «Invece provai una rabbia profonda, e rimasi deluso da questa mia reazione. Poi tornai indietro da solo, e mentre camminavo nella neve mi dicevo che avevo fatto bene ad accettare di non fare riprese dentro il campo di concentramento. E poi successe una cosa strana. Volevo riprendere Birkenau con la mia telecamera personale, ma non funzionava. Le immagini erano molto disturbate e mancava completamente l’audio. Quando uscii dal campo e tornai alla macchina, la telecamera riprese a funzionare normalmente. Funzionava dappertutto tranne che nel campo di Birkenau».

La realizzazione di Schindler’s List è stata una grande sfida: ha posto problemi logistici, tecnici e perfino politici. In Polonia ci si spostava in condizioni climatiche molto disagevoli, e bisognava portare in giro tonnellate di attrezzature, 210 persone della troupe, 30 delle maestranze e più di 100 attori con una parte nel copione. E poi c’erano più di 30.000 comparse e sessanta veicoli. Per organizzare tutto, ci sarebbe voluta l’abilità di un generale dell’esercito.

E sebbene la casa di produzione di Spielberg abbia immesso più di sette milioni di dollari nell’economia polacca, durante le riprese si registrarono diversi episodi di rinnovato antisemitismo. Uno di questi, ampiamente riportato dalla stampa, ha coinvolto l’attore Ralph Fiennes, che interpreta la parte del noto Amon Goeth (Goeth era un comandante nazista in Polonia, che uccideva, per il gusto di uccidere, uomini, donne, bambini, chiunque gli capitasse a tiro. Tutte le mattine, a colazione, tirava fuori il suo fucile da tiratore scelto, mirava fuori dalla finestra e uccideva il primo ebreo che gli capitava di vedere). Una mattina, sul set, mentre indossava l’uniforme nazista, una donna gli si avvicinò e gli disse in polacco: «I nazisti non uccidevano chi non se lo meritava».

Ci fu un’altra occasione in cui la troupe rimase di stucco. Un giorno, durante le riprese, una donna polacca attraversò il set. Quando le fu chiesto, con la dovuta cortesia, di andarsene, lei attaccò a urlare con quanto fiato aveva in gola: «Chi se ne frega di quegli str… di ebrei?».

Forse l’episodio più spiacevole si ebbe a Cracovia, al bar dell’hotel, quando un vecchio si avvicinò a un attore israeliano e gli chiese se era ebreo. Quando l’attore gli rispose di sì, il vecchio gli fece una smorfia, fece scorrere il suo dito sulla gola dell’altro e col pugno sollevato disegnò un cappio. Ben Kingsley, l’attore inglese ebreo che interpreta la parte di Itzhak Stem, il contabile di Schindler, si trovava lì vicino. Tale manifesta crudeltà lo indignò al punto che si scagliò contro quell’uomo e lo stese a terra. «Abbiamo avuto modo di vedere in azione un antisemitismo di prima mano», disse Kingsley dopo l’episodio, «è questo mi riempie di disperazione».

Purtroppo questi non furono episodi isolati, ma un’indicazione abbastanza chiara delle correnti sotterranee che attraversano la società polacca. Un’interessante osservazione in proposito è stata fatta da Franciszek Palowski, sofisticato conduttore radiofonico polacco e consulente per la realizzazione del film: «Il libro distrugge il cliché polacco secondo il quale non ci furono tedeschi buoni. Secondo me, qui c’è anche invidia. I polacchi si sono fatti l’opinione che nessuno abbia mai scritto un libro sui polacchi che salvarono degli ebrei».

Oltre alle tensioni esterne, bisogna considerare anche la fatica psicologica di affrontare l’argomento Olocausto. Le scene erano molto intense. Piu di una volta troupe e attori sono stati sul punto di crollare psicologicamente. Una scena, che mostrava file di donne nude e torturate portate a docce che potevano anche essere camere a gas, mise a dura prova tutti quanti. Una donna israeliana crollò, e dovette essere portata di corsa all’hotel. Spielberg limitò allo stretto necessario la presenza sul set del personale. Ma quelli che c’erano si porteranno addosso quelle cicatrici per molto, moltissimo tempo.

Spielberg è pienamente consapevole dei forti sentimenti che il film è in grado di suscitare. «Questo film è un modo per ricordare. Non l’avrei fatto se non credessi che una storia come questa possa ricordare alla gente, in un modo forse un po’ forte, spiacevole, che questi fatti accaddero soltanto cinquantanni fa. E che potrebbero accadere di nuovo, in tutta la loro mostruosità».

Il messaggio fondamentale di Schindler’s List si riassume eloquentemente in un passo del Talmud: «Colui che salva una vita è come se avesse salvato una nazione intera».

Schindler’s List è pieno di paradossi e di ironia. «Vuole essere un film su un industriale tedesco, nazista, approfittatore della guerra e corteggiatore di donne: la persona più improbabile per salvare una sola vita; figuriamoci 1.100».

Ciak: Qual era lo scopo di Schindler?

Spielberg: «Aveva diversi scopi. Ma non parlò molto fino agli Anni ’60, quando lui stesso, credo, cominciò’a credere alla sua immagine pubblica. Disse che aveva sempre avuto le idee chiare su ciò che stava facendo, e che fin dall’inizio il suo intento era stato quello di salvare gli ebrei. Non credo che sia vero. Fin dall’inizio della sua carriera di imprenditore, di uomo importante, quasi di profeta, non credo che avesse alcuna intenzione dì salvare la gente. Ho l’impressione che la sua intenzione fosse quella di riempire la sua cassaforte dei profitti della guerra, sfruttando i lavoratori. Poi credo che ci sia stata una lenta evoluzione che lo trasformò in un grande essere umano. E gli ci vollero un bel po’ di anni per rendersi conto di quello che gli stava succedendo attorno, per capire, anche in fondo al cuore, che se non si trovava dall’altra parte, tra le vittime, era soltanto per caso».

Oskar Schindler, industriale tedesco dei Sudeti, cattolico, arriva a Cracovia nel ’39 e si mette in affari rilevando una smalteria confiscata e sperando che il fatto di essere un imprenditore utile all’apparato bellico della guerra nazista gli frutti qualcosa. Usando come forza lavoro schiavi ebrei presi nei campi di concentramento, gli affari gli vanno a gonfie vele.

Contrariamente a ogni logica, questo precoce membro del partito nazista comincia a dare ascolto alla coscienza e salva eroicamente 1.300 ebrei dai campi di concentramento. Più precisamente, sulla lista c’erano 801 uomini e 297 donne. E poi salva altre 200 persone in diversi modi. Così, rischiando la vita, salva da sterminio certo i cosiddetti «Schindlerjuden» (gli ebrei di Schindler).

Schindler, che venne onorato dallo Stato d’Israele del titolo di Giusto Gentile, perse tutto quello che aveva, tranne la vita, per salvarli. 11.100 superstiti decisero di versargli ciascuno un giorno di paga all’anno fino alla sua morte, che avvenne nel 1974.

Cinquant’anni dopo la sua presa di coscienza, conformemente alle sue volontà testamentarie, il Giusto riposa in pace nel suolo sacro di Gerusalemme, e la lapide è adornata di pietruzze che le persone da lui salvate hanno posato lì in sua memoria.

Anne Marie Stein, assistente di Spielberg, un’attraente bionda dagli occhi azzurri alle soglie dei quarantanni, è seduta nella saletta di proiezione a pochi centimetri di distanza da me. Nella penombra, intuisco qualche lacrima nei suoi occhi. Quando incrocia il mio sguardo, giustifica quel velo di lacrime adducendo l’arrivo del freddo. Ma sappiamo tutt’e due qual è l’ovvia verità. Anche lei è travolta dalle intense emozioni evocate dalle immagini sullo schermo.

Pare che tutti quelli che hanno lavorato in questo film siano cambiati, dopo l’esperialza. E quando sullo schermo appare l’ultima immagine, ormai sono fermamente convinto che chiunque andrà al cinema a vedere Schindler’s List sarà profondamente trasformato, per sempre segnato da questa storia sconvolgente.

Il cast scelto da Spielberg fa da complemento a un copione che è già notevole di per sé. L’attore irlandese Liam Neeson ci dà un’elettrizzante interpretazione di Oskar Schindler. Non è un ruolo facile. «Non volevo che fosse un film su San Schindler», dice Spielberg. «Sarebbe troppo facile. Lui non era né un santo né un martire. Il suo scopo era il profitto, E verso la fine, il suo scopo diventa l’altruismo. Ma gli piaceva giocare d’astuzia. E non gli importava chi fosse la vittima della sua astuzia, se un ebreo o i tedeschi».

Ben Kingsley interpreta in modo molto credibile e avvincente lo studioso del Talmud che diventa il contabile di Schindler. È lui che, quando il protagonista rileva la fabbrica, lo aiuta a trasformarla in un «campo di lavori forzati», dove l’unico obiettivo è quello di salvare gli Schindlerjuden.

Amon Goeth, il brutale, sadico comandante nazista del campo di concentramento di Plasow (che è stato ricostruito in un cava delle vicinanze), è interpretato dal bravo Ralph Fiennes con un realismo da brivido.

A impersonare Leo Pfefferberg, l’uomo che chiese a Thomas Keneally di scrivere il libro da cui è tratto il film, è l’israeliano Jonathan Sagalle. «Il setting polacco è perfetto», dice. «La terra è satura di sangue. È come camminare sulle tombe». L’attrice israeliana Adi Nitzan, vedendo il film a Majdanek, rimase shoccata. «Ero io», disse. «Sembrava di vedere me, in quelle aggressioni quotidiane».

Caroline Goodall interpreta il ruolo di Emilie Schindler, la moglie di Oskar. Embeth Davidtz fa la parte della tormentata cameriera ebrea di Goeth, Helen Hirsch. Il cast, davvero internazionale, è completato da altri attori polacchi, israeliani, tedeschi, austriaci, italiani e francesi. La troupe pareva una versione in miniatura delle Nazioni Unite. C’era gente che veniva dall’Inghilterra, dalla Croazia, dal Canada, da altre parti dell’Europa e dagli Stati Uniti.

Quando è stato chiesto a Spielberg perché abbia usato attori israeliani per impersonare gli ebrei, tranne nel caso di Kingsley, lui ha risposto: «Perché un ebreo è un ebreo, e uno che non è un ebreo non può interpretare un ebreo, anche se tutta la sua vita dipendesse da questo».

Stando al Time Magazine, che nel 1985 pubblicò un articolo su Spielberg dal titolo «Professione: sognatore», il primo ricordo di bambino di Steven Spielberg, il primo di cui abbia coscienza, è quello di percorrere in carrozzina un corridoio buio e misterioso e di entrare in una sinagoga, tutta illuminata, di Cincinnati. In fondo al tempio c’era l’Aron Kodesh, la Sacra Arca, che conteneva le tavole della torah, immersa in un bagno di luce rossa. Lo shul (il Tempio) era gremito di vecchi chassidici con cappello nero e lunga barba. «I vecchi mi davano dei biscottini», ricorda Spielberg. «In seguito i miei genitori mi dissero che allora dovevo avere sei mesi».

Poi Spielberg racconta la storia di come imparò i numeri sul tatuaggio di un superstite di Auschwitz. «Credevo che in sala da pranzo ci fosse una massa di persone anziane», continua, «ma poi mia madre mi disse che li c’erano soltanto 25 persone e che erano tutte sotto i cinquantanni. A un bambino di tre anni, chiunque sia sopra i cinque sembra aver già un piede nella tomba».

Ciak: Lei ha abbandonato la religione a quattordici anni. Questo significa che era uno shomer shabbat, una persona particolarmente religiosa?

Spielberg: «Non credo di aver abbandonato la religione. Dopo la morte dei miei nonni, i miei genitori smisero per qualche anno di essere ebrei praticanti. E mia madre tornò a essere una kosher (una praticante) soltanto quando sposò in seconde nozze Bernie Adler, ebreo ortodosso. Smettemmo di essere kosher quando morirono tutti i miei nonni, credo».

Ciak: La scuola ebraica è stata una tortura?

Spielberg: «È stata orribile, certo. Era una tortura perché dovevo imparare l’ebraico, che in casa non parlavo mai. Davano maggiore importanza alla lingua che alla tradizione, e io non riuscivo a impararla. (A proposito, anche il francese era una tortura, perché non usavo nemmeno quello, al di fuori della scuola). E poi avevamo un giorno di scuola in più, rispetto agli altri, e quel giorno, mentre io ero a lezione, i miei amici se ne stavano fuori a giocare. E non riuscivo proprio a farmene una ragione, da bambino».

Ciak: Immaginate la cerimonia del bar mitzvah (la maggiorità religiosa) di Steven Spielberg, in un sobborgo dell’Arizona, dove nacque E.T. Come fu il suo bar mitzvah?

Spielberg: «Fu meraviglioso. Ci misi un anno a prepararmi. Il cantore Rothstein era il mio maestro, e veniva a casa nostra. L’unica cosa che accettava come pagamento erano i frutti dei nostri aranceti alla periferia di Phoenix. Vorrei tanto che… (brevissima pausa). Mio padre metteva le casse nel bagagliaio della macchina del cantore. Era un uomo meraviglioso. Fu lui ad avvicinarmi all’haftaràh (testo sacro)».

Esistono dei filmati del bar mitzvah? La leggenda vuole che Spielberg, dopo essere stato etichettato come il più incapace e noioso della classe, abbia trovato la cinepresa nel garage (per avere un’idea del tipo di casa, pensate a quella di Elliot, in E.T.) e abbia cominciato a girare, montare e stampare.

Sorprendentemente, risponde di no: «Non ci sono filmati del bar mitzvah. Io ero l’unico in famiglia a saper usare la cinepresa, e sarebbe stato molto difficile per me fare le due cose insieme: cantare l’haftaràh e inquadrarmi con la cinepresa (ride). Perciò no, non c’è nessuna testimonianza visiva del mio bar mitzvah. Ma credo di avere ancora, da qualche parte, in una banca, cento dollari in obbligazioni di Stato regalatemi dai miei nonni. Questi ricordi», aggiunge, «sono ancora vividi come le immagini di un film».

Ciak: Ricorda la prima volta che visitò il Kotel (il muro occidentale di Gerusalemme)?

Spielberg: «Si. Ci andai con il mio patrigno, Bernie. La prima immagine che vidi fu una schiera di soldati israeliani in piedi sull’altro parapetto, mitragliatrici in mano. Sulla Cnn, la stessa immagine non pareva reale. Perché diventi reale, la realtà bisogna viverla. Quell’immagine mi ricordò che gli ebrei si erano sempre dovuti tener pronti ad affrontare, da un momento all’altro, una guerra. E per questo fui orgoglioso di essere ebreo, ma provai anche la tristezza di vivere in un mondo che non impara mai nulla dalla storia».

Ciak: Il New York Times dice che si è immerso nell’ebraismo. Si tratta dell’ebraismo di Schindler’s List o di un ebraismo all’insegna della bellezza della tradizione?

Spielberg: «Penso di essermi immerso nell’ebraismo molto tempo prima di fare Schindler’s List: fu nel 1985, credo, quando nacquero i miei figli e dovetti scegliere se farli crescere nella religione ebraica. Io volevo che fossero ebrei: così dovetti reimmergermi di nuovo anch’io, per assecondare il loro destino e aiutarli a prendere le loro decisioni man mano che sarebbero cresciuti». Nel suo ufficio, intanto, arrivano rumori di passeggini e di bambini che giocano, e lui conferma che sono i suoi figli. Proseguiamo. «Poi, prima del nostro matrimonio, avvenuto due anni fa, mia moglie si convertì all’ebraismo. Così fui spinto ancora di più verso le tradizioni, perché lei voleva diventare un’ebrea ortodossa. Voleva imparare l’ebraismo ortodosso, e non sulla versione ridotta del Webster Dictionary. Voleva buttarcisi dentro a capofitto. Così entrammo in contatto con un meraviglioso rabbino del Cedar-Sinai Hospital, Levy Mayer. E da allora continuiamo a frequentarlo. Per me è stata una bella esperienza di ritorno all’ebraismo».

Ciak: Che cosa insegna Spielberg ai suoi figli della realtà della vita?

Spielberg: «A imparare la vita dai loro amici, dalla mamma, dal papà e dai nonni, e non necessariamente da quello che vedono alla televisione».

Ciak: Quale pensa che sia, oggi, la più grande sfida dell’ebraismo?

Spielberg: «Non credo ci sia una sola sfida. Ce ne sono cori tante, Continuiamo a parlare degli ebrei, degli ebrei… Siamo noi a sceglierci tante sfide. Io sono cresciuto in una famiglia molto ebrea, e credo che senza sfide gli ebrei non possano vivere. Per questo se ne preparano continuamente. Ma in questo momento la più grande sfida è che l’identità degli ebrei mantenga fede agli insegnamenti tradizionali dei miei nonni. Anche se da ragazzino rimasi estraneo alla religione per un bel po’, non ho mai dimenticato ciò che mi hanno insegnato, perché sono stato allevato nella fede ebraica ortodossa».

Ciak: Spielberg ha un credo personale?

Spielberg: «Vorrei tanto che la vita fosse così semplice, per me».

Ciak: E se avesse un genio della lampada al quale chiedere tre desideri, quali sarebbero?

Spielberg: «Il primo sarebbe certamente salute e felicità per tutta la mia famiglia, il secondo sarebbe la pace nel mondo, proprio come direbbe Miss America per cercare di attirarsi le simpatie della gente. Ma io, esprimendo questo desiderio, non aspiro ad alcuna carica; è un desiderio che sento nel profondo del cuore».

E poi lo Spielberg ragazzino, quello che di notte faceva voti alle stelle di un cielo in periferia, quello i cui desideri ordirono le trame di Incontri ravvicinati e di E.T., rispunta di colpo.

Ridendo dice (e si era già capito che la risposta ce l’aveva sulla punta della lingua già da un pezzo): «Sarebbe straordinario se, esprimendo il mio terzo desiderio, potessi condensare 400 desideri in uno solo, quello di esprimere un desiderio senza perdere il privilegio di avere sempre nuovi desideri».

Ciak: Come vorrebbe essere ricordato?

Spielberg: «Sa perché mi è difficile rispondere a questa domanda? (ride) Perché sarebbe come scrivere il mio epitaffio. Spiacente, sono troppo superstizioso…».

Ciak: Come vorrebbe che gli altri parlassero di Spielberg, fra cent’anni?

Spielberg: «Beh, come… Vorrei che mi conoscessero…». Sembra incerto. Ma poi, quando gli viene chiesto di completare la frase «Steven Spielberg è…», gli torna tutto più facile: «Un padre e un regista, in quest’ordine».

Ciak: Pensando a Schindler’s List e a tutto quello che è stato detto finora, siamo curiosi di sapere se Spielberg abbia acquisito una maggiore coscienza politica.

Spielberg: «Ho sempre avuto coscienza politica, solo che dai miei film non traspare. Ma nella mia vita reale sono politicamente attivo; sono un po’ diverso dalla persona che realizza tutti questi film d’azione. E questo mi piace: è un modo di uscire dal personaggio».

Ciak: E come reagisce Spielberg all’ultima tendenza mostrata dalle celebrità, quella di farsi avanti ogni volta che ne hanno l’opportunità, e parlare di ciò che interessa loro e dei loro problemi?

Spielberg: «Io non ho mai voluto parlare ai media delle mie opinioni personali o politiche, perché se devo parlare di E.T., del Colore viola o dei film di Indiana Jones, il mio compito finisce quando finisco di parlare di questi film. M’interessa di più presentare il film che ho appena fatto che non dare un’immagine di me al mondo. Così, anche se è di moda, diciamo che sono anche una persona “politicamente scorretta”. E questo significa semplicemente che per seguire la moda dovrei parlare di come vorrei cambiare il mondo ogni volta che mi si presentasse l’occasione dì presentare al pubblico le mie idee sull’Olocausto, dirottando la conversazione verso il problema dell’assistenza sanitaria, delle armi e di tutta una serie di altri problemi. Di solito non lo faccio. E, in un certo senso, c’è voluto un film come Schindler’s List perché capissi che questo è un film personale, e che posso essere ancora più personale quando ne parlo alla gente».

Ciak: Schindler’s List segna l’inizio di una nuova fase per il regista?

Spielberg: «No. No. No. E le spiego perché. Schindler’s List è stata un’occasione speciale, nella mia vita. Mi sento un privilegiato per aver potuto fare questo film, perché è una storia vera e profonda, ed è parte della mia eredità. Ma questo non significa che mi trasformerò in Oliver Stone e che mi metterò a fare film tanto politicamente corretti e socialmente impegnati da modificare le posizioni al Congresso e creare nuove leggi. Non mi vedo nei panni del cine-predicatore. Mi piace fare film. Schindler’s List è il primo a contenere un messaggio che credo occorra trasmettere. Ma questo non significa necessariamente che d’ora in poi succederà la stessa cosa ogni volta che farò un film».

(Ha collaborato Marco Balbi. Si ringrazia il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano).

* * *

OLOCAUSTO: LE CIFRE DELLA TRAGEDIA

L’inizio della Seconda guerra mondiale, con l’invasione della Polonia da parte dei tedeschi, segnò anche l’avvio dello sterminio sistematico degli ebrei, con l’apertura dei campi di concentramento e di sterminio e l’utilizzo delle camere a gas. Le cifre dell’Olocausto o, in ebraico, della Shoa, sono spaventose; dal 1939 al 1945 furono uccisi, secondo le stime più attendibili, quasi sei milioni di ebrei, in maggior parte dell’Europa orientale: Polonia/Russia 4.565.000; Austria 65.000; Cecoslovacchia 277.000; Ungheria 402.000; Francia 83.000; Belgio 24.000; Lussemburgo 700; Italia 7500; Paesi Bassi 106.000; Norvegia 760; Romania 40.000; Jugoslavia 60.000; Grecia 65.000. Nel solo campo di Auschwitz (nome tedesco della località polacca di Oshwiecim), a cui si fa riferimento nel film, trovarono la morte circa un milione di ebrei. I sopravvissuti vennero liberati dai russi il 27 gennaio 1945.

CIAK, marzo 1994, pp. 34-43