di Francesco Cattaneo

La riflessione che qui si propone non è – se non secondariamente e funzionalmente – un’analisi dei labirinti in Kubrick, tema peraltro già corteggiatissimo. Piuttosto ci si dispone a girare intorno a qualcos’altro, di più ampio: e il labirinto fornisce il paradigma dinamico, lo schema mobile di questa paradossale circuitazione.

Preambolo sui labirinti

Il labirinto è – specularmente alla sua architettura – un mitologema sempre ritornante, un elemento di quel linguaggio universale dei simboli prospettato da Freud («Introduzione alla psicanalisi») o un archetipo nel senso di Jung.

L’impetuoso corso di questo mito ha sempre accompagnato, dapprima en plein air e poi carsicamente, l’uomo, affascinandolo con il suo carico ambiguo di ineluttabilità e di monito. «In verità, i simboli essenziali dell’uomo e i miti antichi che li esprimono hanno una forza primigenia che è come radicata nell’animo profondo e non cessano di occuparlo e commuoverlo, pur quando il loro significato pare dimenticato, ossia quando quei miti non hanno più, all’apparenza, la carica sacrale, l’energia religiosa che ne avevano accompagnato la nascita»1. Fondato su una logica dell’ibridazione che intreccia ordine e caos, umanità e ferinità, amore e zoofilia, innocenza e colpa, giustizia e sacrificio violento, il mito cretese si snoda a latere di ogni tranquillizzante razionalismo, disvelando una dimensione perturbante, fitta di paradossi e di contraddizioni antinomiche che aprono un mysterium tremendum: «Esso ci attira e ci respinge. E “mirum”, è “admirandum”, è “fascinans”; di fronte all’animalità e insieme umanità del mito, noi siamo colpiti, a un tempo, da “tremor” e “stupor”. […] Mistero del diverso, incompreso ed inspiegato, alieno ed alienante, interamente avulso da quanto ci è familiare e noto»2.

La particolare coerenza e sintonia di questa figura con l’universo cinematografico di Kubrick è parsa evidente sin dalla prima uscita di Shining (1980). Il labirinto (insieme all’horror, ulteriore capitolo dell’attraversamento kubrickiano dei generi) sembrava corroborare e rimodulare secondo una nuova e vitale foggia la poetica (e l’ossessione) del regista americano che può essere inquadrata nei termini di una formula sintetica – fors’anche semplicistica ma bastante per un’introduzione – di Ruggero Eugeni, secondo cui il tema-cardine del regista americano sarebbe la crisi della razionalità occidentale e la caduta del principio di controllo3.

La presenza centrale del labirinto in Shining non solo ha consentito di reinquadrare e di approfondire il discorso kubrickiano per mezzo della nuova lente, ma ha determinato una proficua e fertile rilettura dei precedenti film del regista in chiave dedalica, secondo un copione già sperimentato con Barry Lyndon (1975) e il Settecento4. Sono così emerse molte utili indicazioni relative al ricorso tematico, iconografico, strutturale e citazionistico del labirinto nel corpus pregresso di Kubrick (ma, col tempo, anche nei suoi film successivi: Full Metal Jacket, 1987, e Eyes Wide Shut, 1999). Shining rimane a riguardo il testo ineludibile, a cui è indispensabile far ritorno per reimpostare sub specie labyrinthi i nuclei filmico-filosofici di Kubrick.

Shining e la proliferazione dei labirinti

La forma circolare, con la quale tende in fondo a identificarsi il labirinto, è al tempo stesso il più durevole e il più caduco dei modelli: essa rimanda al proprio reinizio e alla propria estinzione, reinizio ed estinzione mai compiuti, sempre in corso, incessantemente in fuga. Ciò che si allontana si ripete, ciò che va ritorna.

—Pierre Giuliani

Le osservazioni sulle presenze dedaliche in Shining si sono sovente soffermate sulle ricorrenze più esplicite, senza condurre una mappatura e classificazione sistematica delle multiformi configurazioni che il labirinto assume.

Analizzando Shining secondo la nostra particolare prospettiva (specchio distorcente in cui si riflette una delle possibili fisionomie del film), non tarda a emergere che il labirinto più appariscente – quello esterno, disegnato dalla siepe – è solo uno tra gli altri, forse neppure quello maggiormente significativo. In particolare a esso si aggiungono l’albergo dal nome emblematico – Overlook Hotel5 -, i suoi sotto-labirinti (la cucina, la cella frigorifera, la dispensa), e infine la sua miriade di pseudo-labirinti (la moquette, le foto sulla parete nel finale, i fogli dattiloscritti di Jack e soprattutto il plastico). Evidentemente nel film si attua una proliferazione dedalica, che ha il suo centro e luogo di coagulazione nell’Overlook Hotel, vero e proprio “labirinto dei labirinti”, in cui spazio e tempo diventano inestricabili nodi gordiani.

Scorrendo le indicazioni di tracciamento che Paolo Santarcangeli fornisce nel suo Libro dei labirinti, si può constatare con facilità come l’ideale “classico” del labirinto implichi un intrico razionalmente praticabile, tale da custodire in sé l’esperienza primaria di una difficoltà superabile6. di uno sperdimento cui segue dappresso una luminosa salvazione e rinascita (mediata – nel mito classico – dall’amore di Arianna). «Il labirinto non era affatto […] un luogo in cui ci si smarrisce, ma un luogo nel quale, grazie a una conversione che si effettua nel suo centro, si riprende la strada già fatta per tornare verso la luce»7.

In Shining, al contrario, il disegno dei labirinti è caratterizzato da uno sconfortante grado di complessità, determinato nel caso della siepe esterna dalla sovrabbondanza di circonvoluzioni, diramazioni e vicoli ciechi, e nel caso dell’albergo dalle enormi dimensioni che rendono ignota e sfuggevole la maggior parte del suo ambiente, dalla germinazione al suo interno di altri labirinti e infine dalla sua multiplanarità. L’Overlook Hotel, inoltre, ha la caratteristica inquietante di essere un labirinto inintenzionale, fino al paradosso: infatti un edificio che nei progetti umani dovrebbe accogliere confortevolmente i suoi ospiti si rivela un gorgo che porta alla distruzione della famiglia Torrence.

L’involuzione del territorio possibile prospettato dal film sfiora una chiusura così perfetta da non lasciare spazio per vie d’uscita. Il labirinto rimanda a «un discorso e una forma chiusi, ermeticamente sigillati in virtù delle loro trasformazioni e ripetizioni. Gli sbocchi del labirinto danno esclusivamente sull’interno, sulla piega, per ricondurre incessantemente all’inizio “8. Il labirinto, secondo un’opzione architettonica storicamente non rara, può avere una conformazione a spirale, o persino circolare. In questi casi il dedalo ha una struttura monocentrica e univiaria che nel suo avvitarsi intorno al nucleo sovrappone – letteralmente e metaforicamente – l’immobilismo della ripetizione e il travaglio della liberazione, entrambi sottesi a un forte senso destinale (il percorso è unico, necessario). Tuttavia, se questa configurazione classica fa emergere di nuovo e con somma evidenza entrambi i versanti della dialettica (lo sprofondamento nell’oscurità e il ritorno all’aperto e alla luce), in Kubrick la conformazione spiraliforme o circolare ha la peculiarità di essere chiusa, ritorta su se stessa. Il Castello di Kubrick è simmetrico rispetto a quello di Kafka: è una dimensione a cui è facile accedere ma da cui è pressoché impossibile uscire, da cui non si è mai certi di essere fuori. Di certo non lo si può essere per amore, visto che Wendy, buona massaia custode del focolare domestico, non sa accettare l’emergere in esso dell’Unheimliche e perde l’orientamento. Danny, alla resa dei conti nel labirinto, non potrà che essere solo.

La circolarità dello spazio e del tempo

In fondo io sono tutti i nomi della storia.

(Friedrich Nietzsche)

Se nel labirinto inizio e fine tendono a ricongiungersi, in esso si ripresenta il tema ostinatamente e profondamente kubrickiano della circolarità, che ha portato uno studioso come Pierre Giuliani a parlare di «un’ontologia dell’immobilismo» alla base del suo cinema. Il quale a sua volta implica tutto un discorso sulla geminazione, sul frangersi dei mondi del regista americano in doppi simili e insieme distinti che rimandano alla variazione dell’identico propria degli ambulacri dedalici. L’immobilismo del labirinto è infatti dinamico: si tratta di un’evasione che è un continuo ritorno verso il centro, la cui forza gravitazionale esercita un irresistibile risucchio. All’interno del labirinto si è sempre nello stesso posto, pur non essendo mai dove si era. Ne deriva un costitutivo senso di spaesamento (l’Unheimliche di Freud): infatti il sommo disorientamento non è il mero aver smarrito la via, ma il ritrovarla proprio mentre la si perde, e il perderla proprio quando si è sicuri di averla ritrovata. La logica dedalica implica che ogni percorso sia se stesso e un altro: è una logica del paradosso che confonde via e sviamento, fuori e dentro, identità e alterità, familiarità ed estraneità9.

Questo piegarsi ad anello, come è stato abbondantemente scritto, ha una componente topologica e una cronologica: «il labirinto è, nello stesso tempo, un’espressione temporale e spaziale» (Ciment). A livello estetico questa fusione è operata magistralmente da Kubrick, che coordina le quattro dimensioni attraverso l’utilizzo di quelli che Michail Bachtin chiama cronotopi10. Più che considerare queste soluzioni, già fittamente studiate nella bibliografia specifica, ci interessa intuirne gli esiti sulla dimensione temporale.

Il trattamento del tempo è elaborato e complesso: l’Overlook Hotel viene connotato come un deposito della memoria, in cui si sedimentano e stratificano – coesistendo e ritornando circolarmente – le vicende cui esso ha dato ricetto. Nell’albergo si attua una sorta di ipostatizzazione che raccoglie insieme tutti i tempi fino a derivarne un plesso caotico e destabilizzante, un appiattimento patogeno. Ruggero Eugeni ha parlato dello spezzarsi della cornice della memoria, quella cornice personale che organizza i ricordi e li rende «amichevoli». «L’Overlook Hotel – scrive – non costituisce il monumento celebrativo della memoria personale e interiore, ma piuttosto di una memoria collettiva ed esteriorizzata: un gigantesco organismo vivente, costituito da una babele di voci, corpi, generazioni di persone che si intrecciano e sovrappongono tra loro, una dimensione ostile che ci circonda e preme su di noi, e che altro non è se non il volto demoniaco della storia»11.

Shining diviene così un labirinto temporale che pone questioni sulla storia e sulla memoria, raccontando la possibile deriva folle indotta da un passato invadente, che risucchia l’uomo nei suoi vortici fino alla sensazione paralizzante del nihil sub sole nouum. Non stupisce allora che nel film Jack Torrence si trovi a ripetere passo passo le gesta assassine e auto-distruttive di un vecchio custode dell’albergo, quel Delbert – o Charles12 – Grady che è un suo possibile doppio. Non stupisce che quest’ultimo, in un colloquio allucinato, riveli al suo emulo che in realtà proprio lui, Jack, è da sempre il custode dell’Overlook Hotel.

Il passato, dunque, priva il presente della sua presenza e incrina la capacità di controllo (e di auto-controllo) dei personaggi, che vengono spossessati di sé e della loro percezione lineare e progressiva del tempo. Il cinema di Kubrick si presenta così come il conflitto tra un tempo mitico13, ciclico e uno invece biblico e vettoriale. Fin troppo esplicito il finale del film, con il congelamento del protagonista e con il travelling che porta all’inquadratura di una fotografia datata 1921: tra gli ospiti che festeggiano fa capolino il volto di Jack.

Cinema vs. scrittura

L’invisibile è il rilievo e la profondità del visibile, e il visibile non comporta positività pura più dell’invisibile.

—Maurice Merleau-Ponty

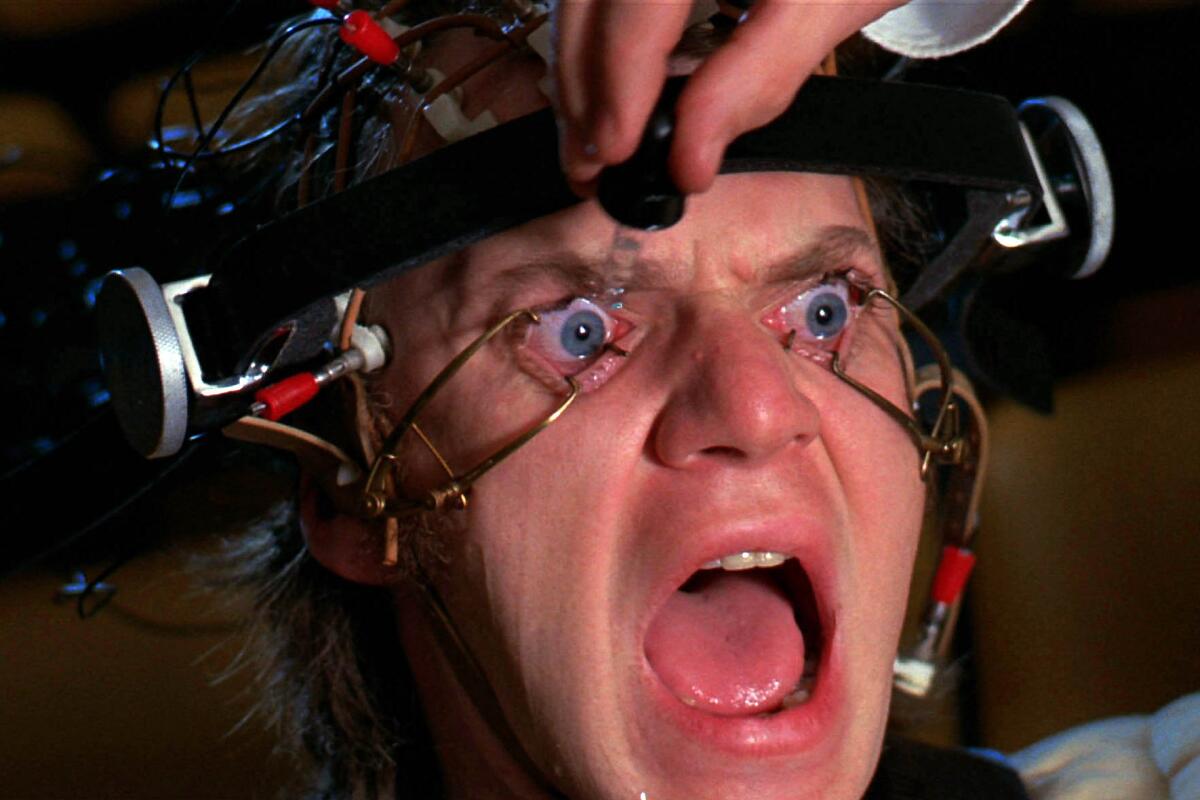

In Shining si ripresenta la sfiducia kubrickiana nei confronti della scrittura: già affiorata nelle figure di Humbert Humbert (Lolita) e di Alexander (Arancia Meccanica), essa appare di nuovo nella vicenda di Jack Torrance, scrittore che cerca un po’ di isolamento per concentrarsi sul suo lavoro e superare la sua crisi creativa. Lungi dall’essere un’eziologia occasionale del pervertimento di Jack, il blocco dello scrittore assume valenze ben più profonde, sino a installarsi nei centri nevralgici del film e a ricevere un trattamento plurale e polisenso. La componente psicoanalitica di questa improduttività e del conseguente deterioramento psichico di Jack è stata già sondata con competenza; qui, invece, adottando un altro specchio interpretativo, si vuole indicare come la patologia di Jack, e la contrapposizione cinema/scrittura a cui essa rimanda, si facciano espressione simbolica di dinamiche latenti prettamente filmico-filosofiche.

La contrapposizione simbolica (vedremo poi perché) tra scrittura e cinema si colloca proprio lungo il crinale del confronto con l’alterità, impostato dalla labirintizzazione spaziale e temporale di cui abbiamo testé reso conto.

La scrittura è caratterizzata da una matrice logico-astrattiva molto più spiccata rispetto a quella del cinema: il logos, termine greco che i latini traducevano con la combinazione di ratio e oratio, è la convergenza delle due dimensioni della ragione e del linguaggio verbale. Il cinema, al contrario, è caratterizzato da una peculiare dialettica interna tra un’«istanza mostrante» e un’«istanza narrante». E bene sottolineare con Giulia Carluccio come «tale distinzione funziona esclusivamente a livello teorico e può essere quindi discutibile; ma ciò che essa bene sottolinea è quella dualità o statuto ibrido della narrazione e del discorso cinematografico che sinteticamente e più semplicemente … [si possono definirei in termini di iconico e diegetico». L’immagine cinematografica corrisponde a un «tessuto di enunciati iconici» (D. Chateau): ma come si manifesta concretamente la sua differenza rispetto alle categorie grammaticali della frase? «Se il processo di costruzione dello spazio letterario – scrive Carluccio – procede da un livello “concreto” referenziale (lo spazio della storia che si vuole raccontare) al livello astratto del linguaggio (e del discorso), quello cinematografico procede ugualmente da un concreto ad un astratto del linguaggio (la codificazione in se stessa), ma lasciando sussistere un residuo di “concreto sensibile” (che noi abbiamo chiamato iconico-analogico)».

A sottolineare, da un’angolazione anche filosofica, il portato di queste considerazioni è Sandro Bernardi che, con formula icastica ed efficace, ha parlato di un anfibologia dell’immagine, cioè di una sua sostanziale duplicità interna (che si radica nel suo duplice registro di rappresentazione). «Ci sono due elementi opposti dentro l’immagine cinematografica. Da una parte la sua contingenza (è un’immagine di quella cosa presa in quel tempo e in quel luogo), e questo carattere la colloca al di là o al di qua del senso. Dall’altra parte c’è invece la sua astrazione e generalizzazione, la sua collocazione dentro un processo significante, nell’ordine del visivo, dell’enunciato. E se, come dice Barthes, la fotografia è “contingenza pura”, ovvero pura singolarità, l’immagine cinematografica è invece un “universale singolare”»14. Da ciò segue che «il cinema ha una parte oscura e non-significante, che è il lato singolare delle immagini; il cinema non è solo un linguaggio: è anche un linguaggio, poiché, se da una parte si lascia intendere solo attraverso la teoria dei segni, attraverso la sua funzione di produzione di senso, d’altra parte è certo che la sua potenzialità non si esaurisce affatto con essa».

Attraverso la sua peculiare anfibologia l’immagine cinematografica espone nitidamente una caratteristica intrinseca di ogni linguaggio, e cioè il suo rapporto con ciò che Barthes avrebbe chiamato l’ottuso e che si potrebbe rendere anche nei termini heideggeriani di velatezza. Merleau-Ponty ha sovente sostenuto che l’arte vive con superiore intensità una tensione verso l’assenza: in particolare la letteratura è l’arte del non-dire e il cinema l’arte del non-vedere, dacché la parola è un’eco del silenzio e l’immagine è un riverbero dell’oscurità.

Questo sviluppo chiarisce anche la natura simbolica dello scontro tra cinema e scrittura. Infatti, se la scrittura ha una più spiccata componente logico-astrattiva, occorre considerare che il cinema stesso, come linguaggio, è basato su una codificazione astratta e ha una sua retorica, così come, specularmente, il linguaggio verbale può attingere dimensioni ultra-razionali nella poesia (talvolta nella prosa), in cui sulla funzione referenziale prevale quella che Roman Jakobson ha chiamato la materialità fonica (e se al cinema è l’immagine ad avere una sua intrinseca singolarità, nella poesia lo stesso accade con la parola, la cui funzione veicolare viene sopravanzata dalla sua oggettualità).

L’opposizione tra cinema e scrittura non va interpretata in termini teoricamente rigidi, ma soggiace essa stessa – in Shining – a una dinamica di scambi labirintici, in cui il cinema si rispecchia nella scrittura come suo doppio altro e viceversa (si pensi alla specularità verbale attinta con il rovesciamento di «redrum»/«murder»). In ossequio alla legge dedalica del rovesciamento, lo scontro tra cinema e scrittura è anche un incontro, in cui i reciproci e pretesi statuti si sovvertono e si ibridano.

Due percorsi nel labirinto: Jack e Danny

Un uomo labirintico non cerca mai la verità, ma unicamente la sua Arianna.

—Friedrich Nietzsche

Lo scambio conflittuale tra cinema e scrittura in Shining è un simbolo atto a sostanziare una serie di riflessioni.

Jack, lo scrittore, appare come colui che vuole sovrapporre il suo reticolo verbale logico e astratto alla realtà; o meglio, è colui che vuole travasare la realtà nel suo tessuto testuale. Il custode, per via della sua stessa mansione, deve mantenere l’ordine; deve conservare qualcosa di presente (l’albergo) così com’è. Solo che l’Overlook Hotel è un labirinto, un antro terrifico piuttosto che un quieto alloggio familiare: o meglio, secondo la logica dell’Unheimliche l’uno è già da sempre l’altro. All’interno dell’albergo – che è poi anche la nostra interiorità15 – si agitano presenze anomale e indecidibili, che sfrangiano la stabilità del suo assetto complessivo. Ciò che di primo acchito si presenta come ovvio e certo si rivela invece abissalmente remoto. Jack sembra davvero privo degli «strumenti» per relazionarsi con questa dimensione «altra»: la sua logica del controllo razionale si rivela insufficiente e di fatto si fa travolgere da una realtà polimorfa, irriducibile, intrinsecamente ibrida, una realtà che, nel suo intreccio di visibile e invisibile, mal si adatta alla stabilizzazione concettuale.

Tra le altre cose, il protagonista sembra fraintendere la dimensione profonda del segno: ignorando la paradossale complicità di presenza e assenza su cui esso si fonda (la scrittura – secondo Derrida – è un doppio spettrale), Jack sembra credere in una rigida omologia tra significante e significato. Posto di fronte al plastico del dedalo esterno, lo osserva (e domina) dall’alto, senza rendersi conto che esso in realtà è una copia infedele (circostanza per lo più ignorata nelle analisi). Insomma, mentre egli crede di avere il controllo del labirinto/mondo, il labirinto vero e proprio gli sfugge e sarà anzi la sua tomba. Tuttavia, questo fraintendimento segnico di Jack è solo il risultato di un fraintendimento ancora più decisivo: infatti egli considera il mondo come un oggetto semplicemente-presente, stabilmente dato e pronto alle sue “misurazioni”; quel mondo che è invece a sua volta intessuto di visibile e di invisibile, di presenza e di assenza.

Jack esperisce l’ambiguità dell’«over-look»: non si accorge che il suo dominare il labirinto con lo sguardo è al contempo un trascurare, un ignorare. E Kubrick esprime questo snodo decisivo con una messa in scena calibrata nella sua incandescenza – una messa in scena già sviscerata altrove ma che qui conviene riattraversare. Dapprima il regista inquadra frontalmente in campo medio Jack appoggiato a un tavolo; poi stringe su un primo piano e attraverso un controcampo apparente ci fa identificare con il suo sguardo (soggettiva) intento a fissare il plastico costruito su quello stesso tavolo. Si tratterebbe di una figura linguistica consueta, un campo/controcampo strutturato in base a un raccordo sullo sguardo. La soggettiva inquadra il plastico dall’alto verso il basso, in picchiata: è la prima accezione di over-look (guardare dall’alto, dominare), resa in termini davvero letterali.

Kubrick articola la “soggettiva” attraverso uno zoom che si avvicina lentamente al “plastico”. Lo zoom è, per certi versi, una metonimia dell’attenzione: Jack guarda sempre più intensamente. Non a caso proprio in corrispondenza di quest’intensificazione Kubrick introduce la trovata più significativa. Attraverso la soggettiva apparente, con uno scarto impercettibile, impalpabile – e dunque esso stesso ambiguo, perturbante – è una ripresa del labirinto vero e proprio. Lo zoom procede finché non ci accorgiamo che al centro del labirinto ci sono due persone – Wendy e Danny – che avevamo visto entrare poco prima: nel labirinto “vero” però, quello all’esterno, non certo nel plastico. Jack guarda sempre più intensamente e vede sempre meno (over-look nel senso di trascurare). Il suo sguardo è stato spossessato. Ora qualcun ‘altro guarda in plongeé il labirinto e i suoi visitatori, li domina, così come domina Jack. Tuttavia c’è dell’altro. Come abbiamo accennato più sopra, il plastico è una copia fasulla del labirinto: raffrontando i due con attenzione si può constatare che essi sono simili ma diversi – siamo sempre in una logica geminativa dell’ambiguità16. Jack si sta ingannando: la sua presa conoscitiva si rivela apparente, fittizia. Ma non si tratta solo di Jack: Kubrick si sta rivolgendo esplicitamente a noi spettatori, che siamo caduti nel medesimo tranello. Anche a noi sembra non esserci scarto; anche a noi sembra che il plastico e il labirinto siano del tutto speculari, corrispondenti. Questo gioco di prestigio ha un solo fondamento: il linguaggio. Infatti lo zoom in avanzamento stabilisce una continuità che rende inavvertibile lo scarto e al contempo, dinamizzando l’inquadratura, rende più sfuggevole la percezione delle differenze (sempre più sottili e unheimlich). Kubrick mette in scena l’implosione di un artificio linguistico, mostra ciò che il linguaggio referenziale non può dire, e cioè che esso si radica nel non detto, nell’oscuro17. Mostrandoci ciò, Kubrick apre la possibilità di un distacco critico da Jack: anche se la possibilità stessa rimane incerta, sospesa, allusiva.

La scrittura del protagonista, essa stessa sopraffatta dalla realtà che avrebbe voluto “spiegare”, diventa il segnale più significativo della sua deriva mentale: egli batte a macchina la stessa frase, ossessivamente, e la dispone sulla pagina secondo disegni intricati, che rimandano direttamente alle volute del labirinto. Una frase che peraltro consiste in un emblematico proverbio americano: «All work and no play make Jack a dull boy : proverbio che non manca di accennare agli esiti deleteri di un efficientismo pervasivo che vuole programmare e ottimizzare il mondo, disponendone come «fondo

Il rapporto con il passato diventa distruttivo perché Jack non sa dialogare con le voci “altre” che sono sedimentate nelle cose e che ne costituiscono il rilievo plastico: siccome quel rapporto per lui può essere solo di dominio, e siccome Jack non può essere il dominatore (ogni limite implica già l’esterno), allora egli si trova a essere il dominato, deve asservirsi a una volontà estranea, incoercibile. L’eterno ritorno in Kubrick non è tanto questione di un meccanicismo ciclico di cui si può avere maggiore o minore coscienza ma di uri ottusità persistente che mina e scardina la progettazione umana. Travolto da questa incapacità di ascolto, l’uomo cade preda di impulsi e istinti incontrollabili (irrazionalità, follia) e si abbrutisce in un singolare riavvicinamento al teromorfico abitante del labirinto, il Minotauro, che combina umanità e ferinità (Jack con la sua ascia riecheggia la figura dell’orco». L’uomo, per un non piccolo paradosso, si ricongiunge alla sua essenza metafisica di animal rationale.

Danny al contrario apre un altro percorso nel labirinto. Sin dal primo impatto con questo personaggio rimaniamo sconcertati dai dialoghi che egli, davanti a uno specchio, intrattiene con il suo doppio, Tony, definito «a little boy that lives in my mouth». Questa situazione mette potentemente in scena l’alterità che è sempre connessa all’identità: l’uno è sempre due. Lo specchio rimanda a me stesso in quanto altro, mi esteriorizza, in un’esperienza che è al di qua e al di là di una concezione dello specchio come strumento di identificazione (Lacan). Danny per tutta la durata del film è colui che sa interagire con i doppi (costitutivi del labirinto, come già abbiamo rilevato): legge la parola «redrum» allo specchio, anticipando così il delitto del padre («murder»); riesce a evitare le insidie del suo carnefice camminando all’indietro nella neve, in modo da lasciare delle orme ingannevoli (tracce che Jack può interpretare solo nel modo più rigido).

Soprattutto Danny è colui che sa avvalersi dello shining, la luccicanza: una sorta di visionarietà che si fa metafora esplicita del cinema, coronando di fatto quella simbolica contrapposizione tra cinema e scrittura di cui abbiamo parlato. A metà strada tra intuizione e profetismo, lo shining amplia fino all’inverosimile i confini della realtà, ne rivela i vari strati e ne suggerisce la composizione inquieta18. Lo shining è il “terzo occhio”, analogo a quello concesso a noi spettatori dalla visione cinematografica (come rilevato più sopra, parlando del plastico e del labirinto, allo spettatore è concessa una possibilità in più: e questa possibilità, ora possiamo dirlo, si chiama cinema – di qui la sua inaccessibilità per lo scrittore Jack). Riguardo allo shining è decisivo operare una distinzione: quando si parla di profezia, si vuole implicare che non si tratta di veggenza. Infatti non si verifica mai un’esplicita e “piatta” anticipazione degli eventi, quanto piuttosto un attingere – per speculum et in aenigmate – alle radici delle cose. La fallibilità dello shining sul versante previsionale è drammaticamente evidente durante l’intervento del cuoco Hallorann: se egli ha percepito il pericolo corso da Danny, non riesce però a preconizzare il colpo d’ascia vibrato da Jack (che lo rende vittima sacrificale). Lo shining è una profezia perché invita a essere diversamente, senza precisare univocamente come: il passo ulteriore dipende da noi, ed è un passo sempre precario, perché lo shining è il viatico per un pensiero della precarietà (un pensiero figurale – non necessariamente figurativo – e dialogico). Danny, la cui innocenza infantile e la cui capacità di giocare (in altri termini, la sua lontananza dall’asseverazione del potere e del controllo) rendono possibile questa vista ulteriore, riesce a evitare (o meglio, a trasfigurare) l’ala della follia e dell’irrazionale.

Un percorso, questo, che in Kubrick è sempre sull’orlo di piegarsi in labirinto, sempre pronto a ricadere nei meandri di una ripetizione coartante. Non bisogna scordare che Jack è rimasto congelato: è in attesa di un nuovo surriscaldamento dei nervi. Come nota Giorgio Cremonini, «la fotografia ne attesta la perenne resurrezione. Come dire: sì, questo Jack Torrence è stato sconfitto, ma il vero Torrance è indistruttibile. Oppure, se si preferisce, la vittoria di Isacco/Edipo non elimina le radici del conflitto con Abramo/Laio. […] Lieto fine? O non, più semplicemente, un cambiamento di stato, la sostituzione del vecchio Jack con il nuovo Danny? Certo, qualche variazione essenziale interviene nella storia di Delbert Grady (Jack non uccide, ma viene ucciso), però è pur sempre vero che è una storia che si ripete. Il dissidio interiore da cui nasce è ontologico e ineliminabile. Cambia la superficie dei fatti, non la loro natura profonda, che rimane sepolta e pronta a esplodere». In accordo con la logica paradossale del film, il finale rimane sospeso: chiuso con la salvezza, ma aperto al ritorno di quel male che è una delle forme – la più bruciante – dell’inesauribile alterità. Siamo su una soglia, a metà strada, precariamente: e questo perché in definitiva dal labirinto non si esce mai; bisogna piuttosto imparare come starci dentro. E di questo come che parla, da sempre, il “voltafaccia” compiuto al centro del labirinto e capace di trasfigurarne il percorso.

NOTE

1. P. Santarcangeli, Il libro dei labirinti, Vallecchi. Firenze 1967, p. 15.

2. Ivi, p. 16.

3. R. Eugeni, Invito al cinema di Kubrick, Mursia, Milano 1995, pp. 117-121. In generale, tutti gli studi kubrickiani recano un’impronta più o meno profonda di quest’interpretazione.

4. Su questo punto si veda M. Ciment, Lo spazio e il tempo nell’opera di Kubrick, in G.P Brunetta (a cura di), «Stanley Kubrick», cit., pp. 28-29. Per un percorso parziale nei labirinti kubrickiani (in particolare quelli di Rapina a mano armata, Shining e 2001:Odissea nello spazio) mi permetto di rimandare al mio Uno nessuno centomila tracciati: autoconclusività dei labirinti in Kubrick, in «Cinergie» n. 3, pp. 41-43.

5. Il verbo inglese to overlook è polisemico e ambiguo: infatti esso rimanda a un guardare dall’alto, un dominare (over-look, guardare da sopra), e al contempo suggerisce un trascurare, un tralasciare (over-look significa allora guardare le cose dall’alto, con disinteressato distacco, sommariamente, sbrigativamente, senza soffermarsi sui particolari).

6. Parlando dello scopo dei labirinti, Santarcangeli scrive: «Tale scopo vorrà rappresentare simbolicamente il cammino del sole o servire a finalità sacrali; si proporrà di ricordare all’uomo i suoi traviamenti lungo il cammino della vita oppure la difficoltà di trovare la salvezza eterna o la Gerusalemme celeste». Cfr. P. Santarcangeli, Il libro dei labirinti, cit., p. 54. Riguardo alle norme di tracciamento, si veda ivi, pp. 54-55.

7. C. Gentili, A partire da Nietzsche, Marietti, Genova 1998, pp. 162-163.

8. P. Giuliani, Stanley Kubrick, Le Mani. Genova 1996. p. 43.

9. In questa direzione si muove, attraverso un inedito accostamento tra Freud e Heidegger mediato da Derrida, Graziella Berto, Freud, Heidegger. Lo spaesamento, Bompiani, Milano 2002.

10. M. Bachtin, Estetica e romanzo, tr. it. di Clara Strada Janovic, introduzione di Rossana Platone, Einaudi, Torino 1997, pp. 231-232.

11. R. Eugeni, La cornice spezzata della memoria, in AA.VV., «Stanley Kubrick» (numero monografico della rivista «Garage»), Paravia, Torino 1998, p. 115.

12. In piena coerenza con la logica dello sdoppiamento del film, la versione originale di Shining usa entrambi i nomi per il vecchio custode dell’albergo: l’ambiguità dilaga. Nella versione italiana, come nota Giorgio Cremonini, il doppiaggio ha eliminato la doppia denominazione, considerandola evidentemente una disattenzione del regista. Cfr. G. Cremonini, Stanley Kubrick. Shining, Lindau, Torino, 1999.

13. Un’analisi della temporalità di Shining in termini mitici è quella di F. La Polla, The house that Jack built, ovvero quel che succede nel centro del mondo. Spazio e Tempo in Shining, in G.P Brunetta (a cura di), «Stanley Kubrick», cit., pp. 227-235. I riferimenti agli archetipi «mitologici» (in senso ampio) abbondano in Shining, così come in tutto il corpus kubrickiano: al di là dell’immaginario dell’horror (vampiri, morti viventi, ecc.), vi sono riferimenti a Edipo e Laio, ad Abramo e Isacco, ecc., figure eternamente ritornanti della condizione umana.

14. S. Bernardi, Introduzione alla retorica del cinema. Le Lettere, Firenze 1994, p. 192. L’universel singulier è il titolo di un saggio di Jean-Paul Sartre su Sòren Kierkegaard pubblicato in Situations, IX: Mélanges, Paris. Gallimard, 1972. L’anfibologia dell’immagine costituisce la base del cinema come arte del visibile – riprendendo il titolo di un saggio di Bernardi dedicato proprio a Kubrick (S. Bernardi, Kubrick e il cinema come arte del visibile. Il Castoro, Milano 2000».

15. L’esegesi francese (Deleuze, Giuliani) ha insistentemente proposto il nesso occhio-cervello quale clavis hermeneutica per il cinema di Kubrick. In Shining esso acquisisce ulteriore pregnanza, perché il labirinto può essere interpretato proprio come metafora del cervello e non può neppure sfuggire la natura organica dell’Overlook Hotel (caratterizzato da corridoi e ascensori che si inondano di sangue come fossero vasi sanguigni e suddiviso in più piani quasi fosse un modellino freudiano della psiche, con la sua partizione in Io, Super-io e Inconscio. Notare a questo proposito la carica simbolica del locale delle caldaie, il più cupo e «profondo» dell’albergo).

16. Ancora più flagrante è il fatto che nella scena in cui vediamo Wendy e Danny entrare nel labirinto, all’ingresso dello stesso compare una cartina su cui è raffigurato un dedalo con un tracciato totalmente diverso da quello del labirinto vero e proprio. Non c’è mappa che possa fare da guida. E inoltre: le copie proliferano ma nessuna è uguale all’altra (la ripetizione comporta una differenza; l’identico viene incessantemente variato, è sempre anche altro da sé). Come sapeva Eraclito, l’Uno è diviso in se stesso.

17. Non a caso per Heidegger all’essenza della parola si perviene proprio laddove essa rimane sospesa, ambigua, polivoca; proprio laddove in essa emerge un’eccedenza, un inciampo. Su questo tema si veda G. Berto, Freud. Heidegger. Lo spaesamento, cit., pp. 135-144. In queste pagine la Berto spiega come per Heidegger la parola stessa Unheimliche costudisca ed esibisca la propria ambiguità: dinamica che corrisponde a quella operata dalla messa in scena di Kubrick, che mostra l’ambiguità del linguaggio e lo sospende.

18. «Grazie alla sperimentazione dello sguardo-cervello, la frammentarietà del linguaggio cinematografico è più vicina alla verità di quanto non lo sia la significazione forzata e connettiva della parola. Da un lato lo shining è riassunto folgorante e frammentario del passato, esattamente come il cinema che si nutre metalinguisticamente della propria storia; dall’altro il giovane Danny, e quindi il cinema, hanno tutta la vita davanti a sé». Cfr. G. Cremonini, Shining, cit.. pp. 102-103.

Fonte: Cineforum 428, Ottobre 2003, pp. 22-31