Avvisaglie della fine impossibile

di Francesco Cattaneo

«…è l’individuo tale quale, elementare e tortuoso, vomitato dal Caos in piena Versailles“. E.M. Cioran (1).

«La luce è tenebra quando è solo luce» Franco Rella (2).

Una delle immagini più vulgate del Settecento è sine dubio quella afferente alla formula kantiana secondo cui «l’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione o coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo» (Kant, «Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo», 1784).

Kubrick contro la definizione kantiana dell’Illuminismo

Se da una parte questa immagine rende conto della spregiudicatezza intellettuale di un secolo che ha voluto contrastare il sapere dogmatico e oscurantista ereditato dalla tradizione, dall’altra è quanto mai estranea al trattamento proposto da Kubrick per Barry Lyndon ( 1975). In cosa consiste precisamente questo scarto? La filosofia illuministica, nella sua esaltazione dell’intelligenza umana, se pur sapeva evitare le insidie di un razionalismo assolutistico e in definitiva dottrinario quale era quello proprio di Cartesio, Spinoza e Leibniz (3) e con Lessing riconosceva che non si perviene al possesso della verità, bensì si tende verso di essa, in ogni modo era una filosofia della borghesia in ascesa ed era impegnata a lavorare per il progresso: dunque le era propria un’impostazione tendenzialmente fiduciosa nelle sorti dell’uomo. Kubrick si impegna a filmare lo sforzo d’ordine e di disciplina di questa età, ma lo legge all’esterno di ogni trionfalismo, e così pure di ogni fiducia nell’avvenire. Se il piccolo Bryan chiede al padre Barry di lasciargli accese le “luci” nel corso della notte, e se tutto il film è girato con un’illuminazione omogenea e abbacinante, in ogni modo questo surplus di chiarezza gioca paradossalmente contro se stesso, tradisce una qualità cadaverica profondamente disturbante; dà la sensazione di quella luce da tavolo chirurgico, da obitorio, che tanto spesso si irradia nei film del regista (4). Allo stesso modo le azioni ritualizzate e disciplinate dall’etichetta, se pure rendono una certa sensazione di compostezza e di equilibrio, d’altra parte vengono connotate da una meccanicità, da un automatismo davvero disumano: annichilimento di ogni sussulto vitale nell’inscenamento della decenza; occultamento della carne sotto gli orpelli della cosmesi; smarrimento dell’individuo nell’organizzazione spersonalizzante dei ranghi dei battaglioni in avanzamento. La vita è come tutta raffrenata nell’artificio; da fluida e malleabile quale la si intende, irrigidita in cerimoniali e rituali sclerotizzanti, per quanto poi contegnosi e magari anche “belli” (lo splendore figurativo del film è innegabile e si radica cospicuamente in questa geometria dei movimenti). Il discorso rientra nella sottile ambiguità kubrickiana circa il valore estetico, già spinta a esiti estremi in Arancia meccanica, dove ogni “bellezza” è il prodotto di una violenza, di un “condizionamento”, di una “macchinazione”; in Barry Lyndon ci si può scervellare sul senso di volti imbellettati che celano il deterioramento delle carni e di parrucche pompose che nascondono i pidocchi.

La ragione e gli spettri

Alla luce di queste considerazioni, una prospettiva più sintonica alla manipolazione kubrickiana del Settecento è quella espressa da E.M. Cioran. Nel saggio intitolato «Amatori di memorie» (5) affiora un ritratto piuttosto insolito del secolo dei lumi, ritratto che intreccia svariati spunti e motivi decisamente omogenei alle sensazioni indotte dal film. L’excursus di Cioran ha come centro ideale un’affermazione della marchesa du Deffand alla duchessa de Choisuel: «Voi avete molta esperienza, ma ve ne manca una che spero non avrete mai: la privazione del sentimento, col dolore di non poterne fare a meno». L’artificiosità di un secolo portato ad impettirsi di fronte all’immagine del suo ordine, del suo gusto e della sua raffinatezza fu quanto di più contrario e nefasto per qualsiasi moto spontaneo. Bandita da ogni rifugio di fortuna, l’ingenuità, non potendo allignare in spiriti tanto affinati e anemici divenne un puro mito, sostanziato nell’immagine del selvaggio, l’unico che poteva ancora conservare l’autenticità e l’immediatezza dei sentimenti, tanto “rozzi” quanto “palpitanti” e “vivaci”. «Una volta diventata sovrana, l’intelligenza si erge contro tutti i valori estranei alla sua attività e non offre nessuna sembianza di realtà alla quale ci si possa appigliare. Chi vi si dedica per culto o mania giunge infallibilmente alla “privazione del sentimento” e al rimpianto di essersi votato a un idolo che dispensa soltanto il vuoto» (6). L’artificio va inteso in questa direzione: rottura irreparabile con il senso della natura, rescissione con la trascendenza delle fonti vitali. Un processo che alla fine, in mancanza d’Altro, si ripiega su se stesso, diventa autoreferenziale. Si riesce così a capire lo stile diafano ed esangue dei salotti settecenteschi, in cui la sensazione era completamente soffocata dalla sovrastrutturazione linguistico-retorica, che, bruciata l’esperienza vitale, si industriava nell’edificazione di sottili e letali giochi verbali, di bon mots, di pointe, di calembours (7), di analogie imprevedibili: il tutto giostrato da un’immaginazione che volteggiava ariosamente sulla vuotezza di una gratuità insensata. «L’eccesso di libertà uccide invariabilmente la libertà. Ecco come un movimento d’emancipazione, in qualsiasi àmbito, rappresenta ad un tempo un passo avanti ed un indizio di declino». Nel puzzle si inserisce senza sforzi l’ironia settecentesca, «derivazione di un desiderio d’ingenuità deluso, insaziato, che, a furia di fallimenti, s’inasprisce e s’invelenisce. Essa assume inevitabilmente un’estensione universale; e, se critica di preferenza la religione e la mina, è perché prova in segreto l’amarezza di non poter credere». Il coerente risultato è che «non poteva esserci di sacro altro che la conversazione, i discorsi corrosivi, le battute di stile faceto e d’intento micidiale». All’interno dei salotti si svolgeva il reiterato sacrificio dell’ammirazione e della pietà in nome di una autocoscienza e di una razionalità che non lasciavano spazio ad alcuna idea di purezza. Il mondo era una grossolana incrostazione, piuttosto primitiva, che doveva essere nobilitata dall’agilità subdolamente funesta dell’intelligenza. La danza del verbo, la pantomima della razionalità… Le passiones venivano singolarmente notomizzate, decostruite, e ciò, paradossalmente, nel momento stesso in cui venivano richiamate come fattore di movimento all’interno della stasi virtuale della ragione. «Una delle idee fondamentali dell’Illuminismo sarà che i naufragi sono il prezzo da pagare perché l’assoluta calma del vento non renda impossibile agli uomini ogni rapporto con il mondo. È la giustificazione delle passiones discriminate dalla filosofia che viene formulata in questa figura: la ragion pura sarebbe la bonaccia, l’immobilità dell’uomo nel pieno possesso di ogni ragionevolezza» (8). Se le emozioni erano giustificate come palliativo di una stasi imminente, era perché l’immobilità si imponeva come fatale… Proprio in quegli anni Chamfort si vantava «di potere, al culmine dell’amplesso, risolvere un problema di geometria».

In definitiva, il Settecento, nelle espressioni più tipiche della sua aristocrazia, era secolo artefatto. La ragione e l’ironia, non certo disgiunte, già insufflavano i loro spiriti venefici: la noia dilagava e con essa apatia e stanchezza. All’animo settecentesco rimaneva solo il proprio stile, proteso verso una limpidezza, un nitore e una perfezione insieme bramati e rifuggiti: certo inevitabili. Il verbo (9), divorziando dalla realtà – che non vantava più il suo vecchio fondamento metafisico -divenne, insieme all’idea di progresso, l’ultima forma di illusione di un’epoca.

In questa prospettiva risultano più che azzeccate le considerazioni di Alberto Crespi sull’estraneità di Barry Lyndon rispetto al contesto in cui si arrabattava (10). La sua differenza viene motivata, fra l’altro, facendo riferimento ad «uno dei rituali meno appariscenti, ma più importanti: il linguaggio». Barry non riesce a padroneggiare questa pratica, che funziona come «deterrente delle passioni. In svariati dialoghi del film emerge una sorta di “falsa decenza”, che maschera le tensioni: quanto più i personaggi si dicono delle cose terribili, tanto più il loro linguaggio diventa urbano e artefatto» (11). In uno dei momenti più drammatici del film, Barry picchia selvaggiamente e brutalmente il suo figliastro: fa emergere una violenza primitiva che non poteva che inorridire e maldisporre coscienze troppo manierate e affettate. Questo sussulto di violenza incontrollabile segna l’esclusione di Barry da una società che già lo digeriva a fatica, ma nella quale i soldi acquisiti con il matrimonio erano un ottimo lasciapassare.

L’alienazione di Barry dal suo contesto fu indizio sufficiente per alcuni per rilevare nel film la condanna di un secolo, il senso di caduta da cui era ormai permeato. L’incombere dello sconvolgimento romantico era presagio della fine di un’intera società, di un intero ordine. Barry sembrava aprire una breccia, una falla all’interno di un sistema classista che era lì lì per essere travolto da una nuova era. In tal senso venivano interpretate anche le musiche del film (che nel finale presentavano un compositore romantico come Schubert) e le scelte “sentimentali” di Barry: i suoi amori falliti per mancanza di calcolo e di malizia; la sua gamba persa per un atto di compassione nei confronti del figliastro… Molto più penetranti le osservazioni di Sandro Bernardi, che in un passo sentenzia lapidariamente: «Se infatti il senso del mondo esiste, perché dovrebbe essere, per definizione, fuori di esso; e fuori del mondo, come ci ricorda Wittgenstein, non c’è niente, appare chiaro allora che anche Barry Lyndon, che non ammette niente al di fuori di sé, al di fuori di ciò che è esplicitamente detto, non ha un senso» (12). La rivoluzione romantica è come già logorata nel corpo del film, una possibilità già esaurita. Perché si ha questa sensazione?

Il Settecento di…domani: sguardo “strabico” di Kubrick

Lo sguardo di Kubrick verso il Settecento è affetto da un particolare strabismo: si rivolge indietro e insieme in avanti, verso la fine del tempo, il dopo-Storia. Cadute le utopie della raffinatezza stilistica (la cui essenza mortifera, diventa morta e basta) e del progresso, non rimangono nella ricostruzione di Kubrick che forme vuote, rimasugli meccanici di un’umanità che per accidia e apatia non trova più neppure la forza e la motivazione di distruggersi, di sterminarsi salubremente. I rituali, l’etichetta, i cerimoniali diventano così i luoghi ultimi di una rinuncia a sé, de-individualizzazione possibile solo continuando a vivere come dei morti; senza uccidersi, perché ciò denuncerebbe un amore di sé, una cura per la propria sorte che diventa troppo dispendiosa, troppo scandalosamente vitalistica. L’uomo si affloscia su se stesso in una perfetta passività che si esprime nell’esecuzione automatica di una programmazione esteriore, deliziosamente superficiale. «La situazione, l’avvenimento, vengono presentati sempre come qualcosa che si para davanti a Barry, una scena teatrale già pronta per il suo ingresso e per le sue determinate battute. Non c’è foga o incertezza, il suo movimento tipico è il caracollare verso gli appuntamenti già predisposti (da un secolo), che siano la rapina nel bosco annunciata nella scena precedente con gli “attori” che lo aspettano quasi annoiati fuori dall’osteria vedendolo arrivare, o l’incontro col cavaliere compatriota, cui si presenta comparendo da un porta in fondo alla stanza, l’ingresso del palcoscenico che coincide col centro dello schermo» (13). E la dopo-Storia, in cui cadono volontà, orgoglio, desiderio: rimane solo il vuoto otre del corpo umano, inerte nella sua nullità, nella sua assurdità. Questo Settecento futuribile si distingue dal suo antenato anche perché l’assenza di avvenire non è più il monopolio di una classe, ma si estende a tutte, in una superba democratizzazione attraverso la vacuità. I personaggi, non uno escluso, sono spettri esangui, incapaci di vivere… Perché come ci si può abbandonare ai propri istinti dopo aver sfamato la coscienza, dopo aver intuito che «manifestarsi, operare, in qualsiasi ambito, è cosa da fanatico più o meno camuffato» o dopo aver presagito che «vivere è un plagio»? Non resta così che adeguarsi a routines insensate, diventando quel «borghese di nessun luogo» o quello «spettro conformista» preconizzati da Cioran in alcuni dei suoi più lucidi frammenti. «Non sarebbe preferibile, dopotutto, orientarci verso una condizione di automi? Alle nostre tristezze individuali, troppo gravose, subentrerebbero tristezze in serie, uniformi e facili da sopportare; non più opere originali e profonde, non più intimità, dunque non più sogni né segreti. Felicità, infelicità perderebbero ogni senso perché non avrebbero un dove da cui emanare; ognuno di noi infine sarebbe idealmente perfetto e nulla: nessuno…» (14). Se il dottor Stranamore aveva imparato ad amare la bomba, perché la pantoclastia della deflagrazione atomica era comunque segno di un destino esclusivo (elezione al rovescio), qui Kubrick compie l’ultimo passo contro l’uomo: lo svuota completamente. A rigor di termini non è neppure contro di lui: è solo indifferente. Il suo meccanismo non distrugge più nulla: fa solo girare a vuoto.

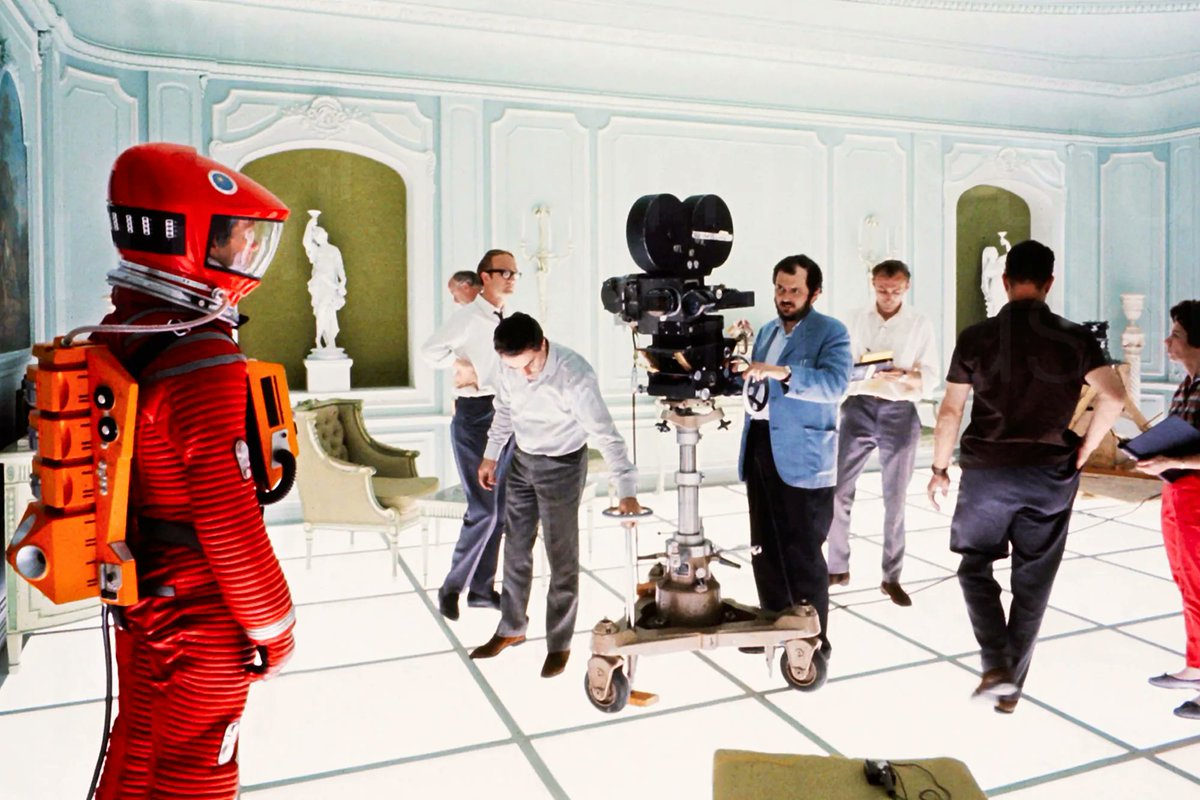

Kubrick è insieme fedele e infedele al Settecento: egli ne coglie un moto intimo e lo proietta in avanti, verso il futuro, verso la fine del tempo… Ecco perché si tratta di un film di fantascienza. Il residuo settecentesco di vitalità è negato sulla scorta di un presagio, di una profezia. «L’uomo continua e continuerà fino a che non avrà polverizzato il suo ultimo pregiudizio e la sua ultima credenza; quando infine vi si deciderà, accecato e annientato dalla propria audacia, si troverà nudo di fronte al baratro che si apre dietro il tramonto di tutti i dogmi e di tutti i tabù» (15). Rimane un dubbio: questa escoriazione di tutti i pregiudizi, di tutte le illusioni è davvero possibile? La post-Storia sarà accessibile all’uomo? Il confronto con il baratro del disinganno segna davvero la fine del tempo? Alcune sequenze parlano del dolore incontenibile di fronte alla morte, alla scomparsa di sé o dei propri cari: così accade nell’episodio dell’uccisione in battaglia del capitano Grogan, amico e protettore di Barry; oppure in corrispondenza dell’incidente mortale del piccolo Bryan, la cui bara depositata su un carro avanza con tragica lentezza e ineluttabilità durante la processione; o ancora nel momento in cui Lady Lyndon tenta il suicidio, episodio che viene ripreso con la macchina a mano per accentuare visivamente gli spasmi della donna (16). Anche la conclusione di Barry Lyndon è enigmatica: che senso ha la menomazione finale, con quel viaggio in carrozza che porta chissà dove, forse proprio da nessuna parte (il fermo-immagine blocca il movimento, lo pietrifica, in un congelamento implicito che non manca di richiamare, in una vertiginosa anticipazione, Shining)? Barry si presterà ad essere un personaggio della grande stagione del romanzo – l’Ottocento -, arrabattandosi in quel surrogato metafisico che sono i tourbillons psicologici, prodotti di un ripiegamento su di sé di chi non ha più mondo? 0 forse avrà la decenza di spegnersi, di rinunciare ai propri aneliti, alla propria volontà, alla propria voglia di destino (17) per accedere finalmente al silenzio della post-Storia, dove il baccano umano si azzittirà in un uniforme (ma certo equivoco) brusio della non-vita? La risposta (o non-risposta) a 2001: Odissea nello spazio (1968), dove Kubrick si getta «oltre l’infinito».

Il Settecento del futuro

Annette Michelson (18) in un suo saggio su 2001 attribuiva il fascino del film, la suggestione che esercita sugli spettatori al suo carattere di esperienza sensoriale (19). Facendo propri gli assunti dell’arte moderna che, a seguito della crisi della metafisica occidentale, ha spostato l’attenzione da una mimesi legittimata dalla trascendenza al “corpo” stesso dell’opera d’arte (Flaubert: «Ciò che io reputo bello, ciò che mi piacerebbe fare è un libro sul nulla, un libro senza alcun tipo di legame esterno, che si regga su se stesso, sulla forza interiore del proprio stile, come la terra sta nell’aria senza alcun punto d’appoggio, un libro senza soggetto. O, per lo meno, con un soggetto quasi invisibile, se possibile»), la Michelson interpreta 2001 come uno «schema del movimento» (Bergson) e un’«architettura del movimento». Ciò che importa è la riflessione sulla conoscenza in sé, sul suo prodursi e sul suo evolversi. Da questo punto di vista il film «non propone nulla di maggiormente interessante della sua stessa fisicità, della sua “espressione formale” della natura del movimento nello spazio; non suggerisce nulla di così totale ed essenziale quanto la prova dei sensi, la tesi della conoscenza attraverso la percezione come azione e, infine, della natura del medium come “film d’azione”, come metodo e modello di cognizione». 2001, conseguentemente, è detto essere un po’ “più film” degli altri film, in quanto la sua essenza di viaggio nella conoscenza, di reinvenzione della percezione diviene la poetica stessa della pellicola, e non è solo sottintesa, implicata dalla sua natura cinematografica. Il film produrrebbe una messa in questione di ogni “spazialità oggettiva” per far percepire sensibilmente come la consapevolezza della spazialità sia il risultato di assestamenti progressivi, che si dipanano da una “spazialità primordiale” senza mai risolverla definitivamente, e instaurando così un equilibrio dinamico. «Mettendo costantemente in discussione questa “spazialità oggettiva”, Kubrick incarna il grande tema del sapere come indagine su se stessi, della crescita come costante rottura e ricreazione dell’equilibrio nel cammino verso la conoscenza. Questa successione di ricreazioni dell’equilibrio è una perfetta metafora della mente di fronte alla realtà, e noi ripercorriamo il suo cammino in una serie di shock sconcertanti che mettono alla prova la nostra ricettività». Tra gli esempi offerti dalla Michelson, mette conto di ricordarne almeno uno: «Non appena la hostess comincia a muoversi all’interno dell’astronave, camminando sul muro e scomparendo a testa in giù nel soffitto, noi ci troviamo di fronte a una rivelazione – mediante lo shock, la sorpresa per la sconfitta della forza di gravità – della natura dei nostri movimenti nello spazio. Il piacere che riceviamo dalla stranezza del suo movimento è la prova della maggiore coscienza di qualcosa di fondamentale in noi stessi. Il sistema di aspettative su cui si basa il nostro senso dello spazio, le coordinate stesse del corpo sono “sospese” e poste in discussione. Questa messa in discussione (e il suo riconoscimento) sono il lasciapassare per un altro spazio e un altro modo di essere, da cui le nostre consuetudini possono essere osservate». Prendendo spunto dalle ricerche di Piaget, secondo cui «la logica delle azioni è la più profonda e la più primitiva», la Michelson conclude che «vedendo un film, in generale, si diventa coscienti del legame che esiste tra lo sviluppo della conoscenza sensorio-motoria e quello dell’intelligenza».

Questo lungo preambolo serve per chiarire uno dei punti di partenza della nostra interpretazione: la “freschezza” del film. Essa è il risultato della costante reinvenzione percettiva che 2001 propina allo spettatore, costringendolo ad una rimeditazione delle sue stesse esperienze motorio-spaziali e ad un costante riassestamento di quell’equilibrio cognitivo che è sempre un work in progress. Il viaggio diventa giustamente metafora degli sconvolgimenti della conoscenza, che vengono resi nel film con una fisicità inedita, recuperando quel nesso percezione-intelligenza propugnato da Piaget e dai fenomenologi. 2001, in effetti, è un grande affresco delle modalità della nostra esperienza: dalla preistoria (gravità terrestre) alle profondità dello spazio (gravità zero); dall’interno geometrico e ordinato dell’astronave (immobilità apollinea) al tunnel visivo del finale (scatenamento dionisiaco). Per non parlare, poi, di ciò che l’astronauta “scopre” nel corso del suo viaggio caleidoscopico: ripercorre l’origine del cosmo, passando dal big bang, alla formazione degli astri e dei pianeti, dal raffreddamento del magma primordiale, alla solidificazione delle rocce… Davvero in 2001 si riscontra un costante «fremito della nascita», un incessante «godimento di una conoscenza carnale».

Eppure, per contrasto, il finale del film dice qualcos’altro. Dopo aver esaurito ogni possibilità di esperienza, cos’altro rimane? Cosa può seguire al riepilogo della totalità della vita umana, addirittura al sunto dell’intera storia del Cosmo? Se il film, in base all’assunto fenomenologico secondo cui l’arte non si basa sulle cose viste ma sulla vista in sé, sottende continuamente una strategia auto-riflessiva, nel senso che la conoscenza indaga se stessa, si confronta con il percorso della sua formazione e della sua indefinita ridefinizione, è inevitabile che alla fine l’occhio rimanga in una solitudine auto-referenziale. Lo stupore della visione, esauriti i suoi oggetti, si ritrova tristemente avviluppato in se stesso; l’occhio guarda l’occhio, vive il lusso di non esprimere più niente se non l’equivoco del suo proprio gioco. In una serie di straordinari campi/controcampi Bowman si guarda mentre incanutisce, inchiodato ai suoi limiti umani, al decadimento del suo corpo. Ma quel che è più flagrante, quel che denuncia questo irreparabile “invecchiamento”, questa “apatia”, è il décor. Se in Barry Lyndon avevamo solo ipotizzato che lo sguardo sul Settecento fosse strabico e si rivolgesse al passato per guardare in avanti, qui in effetti una camera settecentesca (stile rococò) è posta nel futuro remoto, per indicare con la sua presenza la fine del tempo nella sclerosi della ripetizione. L’uomo mangia, si sdraia, si aggira in un bagno con una freddezza che trasmette sì un brivido, ma non per il senso di nascita: piuttosto per la patina di morte che avvolge la sequenza. Dopo il suo viaggio cosmico l’uomo sopravvive a se stesso: non ha più slancio vitale; si accascia nella passività di una pace mortifera, ectoplasmatica («borghese di nessun luogo», «spettro conformista»). E un residuo biologico. Se la Michelson, citando Simmel, rilevava come «non il contenuto, ma il desiderio di esperienza determina l’avventura» e associava questa dinamicità ad una categoria più o meno concreta di gioventù, non bisogna lasciarsi sfuggire che a lungo andare questo atteggiamento ci lascia senza “sostanze”, soli con noi stessi, con la vuota “struttura” della nostra esperienza: cocente delusione…che farebbe avvizzire chiunque.

Un’altra nascita?

Al cappezzale di morte dell’agonizzante Bowman, la cinepresa riscopre il monolito e in un campo/controcampo tra la sua nera presenza e il letto rivela un nuovo embrione, un essere che sta per nascere. Già Cioran, dopo aver elogiato la vacuità (che è anche “futilità”) della post-Storia, si chiedeva: «Chi ci dice tuttavia che, raggiunto il suo scopo, la nuova umanità non ricadrebbe nelle sventure della vecchia? E come credere che non si stancherebbe della felicità o che sfuggirebbe all’attrattiva della caduta, alla tentazione di avere anch’essa una propria parte? La noia in mezzo al paradiso fece nascere nel nostro primo antenato un appetito d’abisso che ci ha meritato quella sfilata di secoli di cui ora intravediamo la fine. Questo appetito, vera nostalgia dell’inferno, finirebbe col devastare la razza che venisse dopo di noi e col farne la degna erede delle nostre storture» (20). L’uomo, orrido intrico di contraddizioni, essere che non può uccidersi (in vista di quale illusione? – 21), per il residuo di vita che gli rimane appiccicato continua a rinascere, in una sospensione di senso striata dall’ironia della sempiterna, grottesca ripetizione del tutto. Osceno plesso degli opposti, egli non può risolversi in nessuno di essi: continuare nell’assurdità, questo è la sua costrizione biologica, retaggio di una natura e di una specie troppo invadenti, di un senso di sopravvivenza che non sa estinguersi… e che rilancia una sfida vuota di thrilling. Il feto cosmico, allora, in quanto forma di vita manifesterebbe un’ineluttabile deficienza d’essere, che, compensata dall’orgoglio congenito dell’esistente (22), riattiverebbe le spirali mefitiche della Storia. Ricaduta coatta nei ranghi disperanti del Tempo, in cui l’inseguimento dei propri ideali è un preciso allontanamento da essi, una condanna involontariamente pronunciata contro di sé, ma mai troppo risolutamente (per impedimento biologico…o forse divino).

Un’altra possibilità ci si prospetta, che depone sempre a detrimento del presunto “ottimismo” del film. La carrellata in avanti che attraversa il nero del monolito (carrellata che simboleggia la morte, secondo Marcello Walter Bruno) potrebbe effettivamente significare un salto nel buio, una metamorfosi dell’uomo che, oltrepassando la Vita e la Storia, si ritroverebbe a fluttuare nello spazio: uscita dalla carne terrestre, per accedere a un non-tempo in cui il degrado biologico è interrotto per mancanza di cellule. Il fanciullo astrale appare essere etereo, puro spirito. Se queste suggestioni sono servite spesso come giustificazione del preteso “lieto fine” del film, esse non mancano di suonare ambigue, perché postulano una palingenesi la cui positività starebbe nell’allontanamento dalla vita, dalla sua miseria, in ciò rinnovando la vexata quaestio circa il significato dell’al di qua.

Tuttavia, occorre forse andare oltre, e cogliere, piuttosto che l’effettivo accadimento della metamorfosi, un celato sberleffo kubrickiano, ennesimo capitolo della sua sardonica ironia. Il feto cosmico non è un organismo che sta per nascere, ma che sta per accedere ad un secondo embrione, ben più appagante, le cui pareti sono costituite dall’immensità dello spazio. «Bisognava accontentarsi dello stato di larva, rinunciare a evolvere, rimanere incompiuti, gioire della siesta degli elementi, e consumarsi quietamente in un’estasi embrionale». La conquista dell’immortalità avverrebbe, dunque, solo in senso regressivo, verso quell’infantilismo che fa capolino in tutti i film del regista (il finale di Arancia Meccanica, in cui il Ministro degli Interni imbocca Alex; il finale di Full Metal Jacket, che presenta un battaglione di marines intenti a cantare la canzone di Topolino, ecc). Il feto non è la promessa di una rinascita, ma il sogno di un ritorno: ritorno che, ironicamente, non si orienta verso la madre, dal cui utero si viene espulsi, ma verso le profondità dello spazio, regione in cui non si può affatto nascere, in cui si permane in un perenne stand by di onnipotenza/impotenza. E, si badi bene, anche in Barry Lyndon si rinnova questa disposizione, solo che appare ribaltata: impotenza/onnipotenza, dove il primo carattere è quello più apparente e il secondo quello implicito. La post-Storia è un altro embrione, sui generis, certo, ma proprio per questo molto efficace… Addirittura affascinante nella sua spietatezza, nella sua glacialità. Nel deperire settecentesco, nell’appiattimento dell’umano, tutti i conflitti vengono sedati, zittiti: non ci sono più asperità, né rugosità; vengono bandite le incertezze e le zone d’ottusità in virtù di un livellamento generalizzato.

Punti d’arrivo illusori, apparenti, necessariamente ironici, questi percorsi regressivi non sono certo un compimento; testimoniano invece il disagio del vivente, la sua insolubile contraddizione, alimentata da quel «sogno di onnipotenza frustrata» che, nella sua parodia della perfezione, è una delle delusioni più cocenti, dei fallimenti più emblematici.

Note:

(1) E.M. Cioran, Squartamento,Adelphi. Milano 1996. pag. 41.

(2) Franco Rella, Le soglie dell’ombra. Riflessioni sul mistero, Feltrinelli. Milano 1994, pag. 12.

(3) Giova ricordare a questo proposito la spietata satira dell’ottimismo leibniziano esercitata da Voltaire nelle pagine del Candido. Una scambio di battute tra Cacambò e Candido chiarisce esemplarmente l’atteggiamento: «Cos’è l’ottimismo?» diceva Cacambò; «Ahimè!», disse Candido «È la mania di sostenere che tutto va bene quando si sta male».

(4) Il suggerimento è tratto da Giorgio Cremonini, L’arancia meccanica, Lindau, Torino 1996, pag. 53.

(5) E.M. Cioran, op. cit. [nota 1], pag. 37-52

(6) E.M. Cioran, op. cit. [nota 1]. Le successive citazioni, a meno di specifiche attribuzioni, sono tratte dalle pagine 47-49 di quest’opera.

(7) Non dimentichiamo che un motto di spirito detto in presenza di una cortigiana fruttò a Tallevrand un’abbazia (E.M. Cioran, La tentazione di esistere, Adelphi, Milano 1998, pag. 117).

(8) Hans Blumenberg, Naufragio con spettatore, il Mulino, Bologna 1985, pag. 54.

(9) «In ogni civiltà raffinata si opera una divaricazione tra realtà e verbo» (Cioran, op. cit. [nota 7], pag. 120).

(10) Alberto Crespi. Spazio e tempo in Barry Lyndon: la quadratura del cerchio, in Gian Piero Brunetta (a cura di), «Stanley Kubrick», Marsilio, Venezia 1999, pag. 205-218. Fino a diversa indicazione, le seguenti citazioni saranno tratte da questo saggio.

(11) Questa osservazione coincide singolarmente con un passo di Saint-Simon su Luigi XV: «Senza costanza in tutto, fino al punto di non poter comprendere che si potesse averne, egli era di un’insensibilità che lo rendeva senza fiele nelle offese più mortali e più pericolose». Cioran (op. cit. [nota 1], pag. 45-46) definisce questo atteggiamento un’«apatia miracolosa», e si rifà all’espressione di Michelet sul Reggente secondo cui «nel suo animo c’era il nulla».

(12) Sandro Bernardi, Barry Lyndon: i percorsi circolari del viaggiatore, in Gian Piero Brunetta, op. cit. [nota 10], pag. 220.

(13) Enrico Ghezzi, Stanley Kubrick, il Castoro, Roma 1993, pag. 120.

(14) E.M. Cioran, op. cit. [nota 7], pag. 139.

(15) E.M. Cioran. op. cit. [nota 1], pag. 49.

(16) Ghezzi scrive: «Si avverte il dolore dei personaggi costretti a entrare nel quadro per morirci. Il dolore di un percorso che non è neppure razionalmente necessario. Una delle chiavi del film (si dovrebbe dire: del cinema) è proprio il nodo perfetto, nel mondo settecentesco, di causalità e casualità» (Enrico Ghezzi, op. cit. [nota 13], pag. 120).

(17) «Quello che ci rovina, no, quello che ci ha rovinati, è la sete di un destino, di un destino qualunque» (Cioran, op. cit. [nota 1], pag. 66).

(18) Annette Michelson, Corpi nello spazio: il cinema come “conoscenza carnale”, in Gian Piero Brunetta, op. cit. [nota 10], pag. 171-190. A meno di diverse indicazione, le successive citazioni sono tratte da questo saggio.

(19) Indicazioni in tal senso erano già contenute in Enrico Ghezzi, op. cit. [nota 13], pag. 78, e in Ruggero Eugeni, Invito al cinema di Kubrick, Mursia, Milano 1995, pag. 70-80.

(20) E.M. Cioran, op. cit. [nota 1], pag. 81.

(21) Vedi Emmanuel Levinas, Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1997, e Carlo Michelstaedter, Dialogo della salute, Adelphi, Milano 1988. Levinas rileva come l’uomo non possa non amare la vita, e anche nel momento in cui tenta di uscirne attraverso il suicidio lo fa nella vaga speranza di una condizione migliore (dunque, in un certo senso lo fa per la vita…). Michelstaedter precisa che le aspettative legate al suicidio sono possibili perché ci si illude, magari inconsapevolmente, che dopo la morte perdurerà il nostro stato di coscienza: solo così, infatti, potremmo godere della pace conquistata. Invece, dal momento che non permane alcuna consapevolezza, non c’è neppure alcuna felicità.

(22) Vedi la riflessione di Leopardi così come si dipana nello Zibaldone di pensieri.

Cineforum, n. 389 (Anno 39 N. 9) – Novembre 1999, pp. 24-29