di Enrico Ghezzi

Barry Lyndon non ha bisogno di chiamarsi Settecento. Se il titolo in Bertolucci indica l’intenzione astratta di definire storicamente quello che – dalla schematica situazione iniziale – si è riproposto come un film dai personaggi classici e «umani»; un film in cui della grandezza e casualità della Storia c’è solo la fluvialità del tempo e l’ampiezza della produzione (la storia economica del film), in Kubrick il nome – come si accennava – deve definire lo sparuto soggetto che è protagonista. Ma, pur essendo Redmond Barry (Lyndon) il personaggio riassuntivo del cinema di Kubrick, il film non è tanto su di lui, quanto proprio sul Settecento, sul Barocco, sulla Storia. Dopo la vaga utopia mèta–storica (o Storia di qualcosa che non sarà più «uomo») di 2001, dopo la disperata sarabanda di vitalità spettacolare di Arancia meccanica, dopo aver mostrato i segreti agghiaccianti delle avventure dell’occhio, Kubrick affronta la storia a partire dalla camera rococò di 2001, precipitando il pubblico in una nuova avventura visiva. E dando forse la dimensione di tutto il suo cinema, e insieme una nuova ipotesi di cinema. In perfetta chiarezza, Barry Lyndon ripete raffreddandola l’operazione di 2001. Sul cinema del passato fa come scivolare una pietra tombale (quella della scritta in bianco su fondo nero che chiude il film. «Fu durante il regno di Giorgio III che i suddetti personaggi vissero e disputarono; belli o brutti, ricchi o poveri, buoni o cattivi, ora sono tutti uguali») forse difficile da accettare. «Resistibile ascesa di un avventuriero irlandese, che difatti tornerà indietro a precipizio. Ambientato nel settecento, agghindato da una splendida fotografia e da uno squisito commento musicale, il film è soprattutto un esercizio di alta calligrafia». Questa mini–critica di «Paese Sera» può bene essere assunta come sintesi dei fraintendimenti suscitati e della paura provocata da un film che risolutamente si presenta e si confessa come quel che ogni film è, fotografia (in movimento) e sonoro, «audiovisivo». I due esperimenti fondamentali che Kubrick effettua in Barry Lyndon sono: sulla possibilità di rappresentare la Storia col cinema e con la musica, sul senso del Cinema e della Storia. Porre tali problemi equivale ad affrontare in un film le maggiori questioni nella storia del pensiero moderno, visto che il materiale su cui è costruita l’opera risulta essere il Settecento, il secolo chiave per la storia del mondo contemporaneo. Il grande «giardino» settecentesco mostra finalmente un meccanismo i cui stessi «pezzi» sono i problemi e le domande ossessionanti che normalmente – decisivi nel produrlo – sono esterni al meccanismo kubrickiano.

Cominciamo pure dal «figurativismo masturbatorio» che è stato rimproverato al film, definito «un libro fotografico da 11 milioni di dollari». In effetti il film è anche, più precisamente, la fotografia di 11 milioni di dollari. In un racconto in cui si parla tanto di soldi, di rendite, di crediti e di debiti, di promozione sociale chiaramente intesa come disponibilità economica («tutti i gentiluomini al di sopra di una certa rendita dovrebbero essere fatti Lord», proclama un Lord), è importante che la ricchezza della produzione sia «spalmata» sullo schermo. Ma l’accusa vuol essere un’altra. Sembra infatti che Kubrick sia andato indietro, che sia arrivato al «museo delle cere» di cui parlava Ophuls. Predomina una visione frontale, una prospettiva sicura. Kubrick si prodiga nella riproduzione perfetta, ai limiti del naturalismo, cura tutto personalmente, dalla fotografia alla preparazione dei costumi che non sono costumi ma veri e propri abiti, provvisti di sottabiti e biancheria d’epoca, perché gli attori possano avere un portamento il più possibile simile a quello che doveva essere nel Settecento. Non è follia questa? Chi nota questi particolari? E soprattutto, dove sta l’invenzione «artistica»? (queste le domande idealistiche di gran parte della critica). Forse che nel 1935 – e proprio dal capolavoro di Thackeray, La fiera delle vanità – Mamoulian non aveva già fatto un film (Becky Sharp) trionfalmente pittorico e a colori, di tecnica perfetta, e avanzatissima, come poi il remake di Sangue e arena? E i carrelli dello stesso Mamoulian in La Regina Cristina con la Garbo, non avevano lo stesso freddo rigore degli analoghi movimenti kubrickiani? Non si tiene conto di come in Mamoulian (per mantenere lo stesso esempio) si avesse solo il trionfo soddisfatto della finzione, di come la perfezione pittorica del gioco formalistico (il colore stupendo di Sangue e arena) fosse al servizio di un intreccio del tutto tradizionale e di personaggi privilegiati, spesso senza riuscirci e producendo così in fondo film «dimezzati» e scissi, magnifiche cadaveriche illustrazioni da museo Grévin. In Kubrick la riproduzione di «quadri» non è l’azione del fare e rifare dipinti celebri o poco noti, ma di ricostruirli come «immagini della Storia» per far scivolare su di essi uno sguardo freddo.

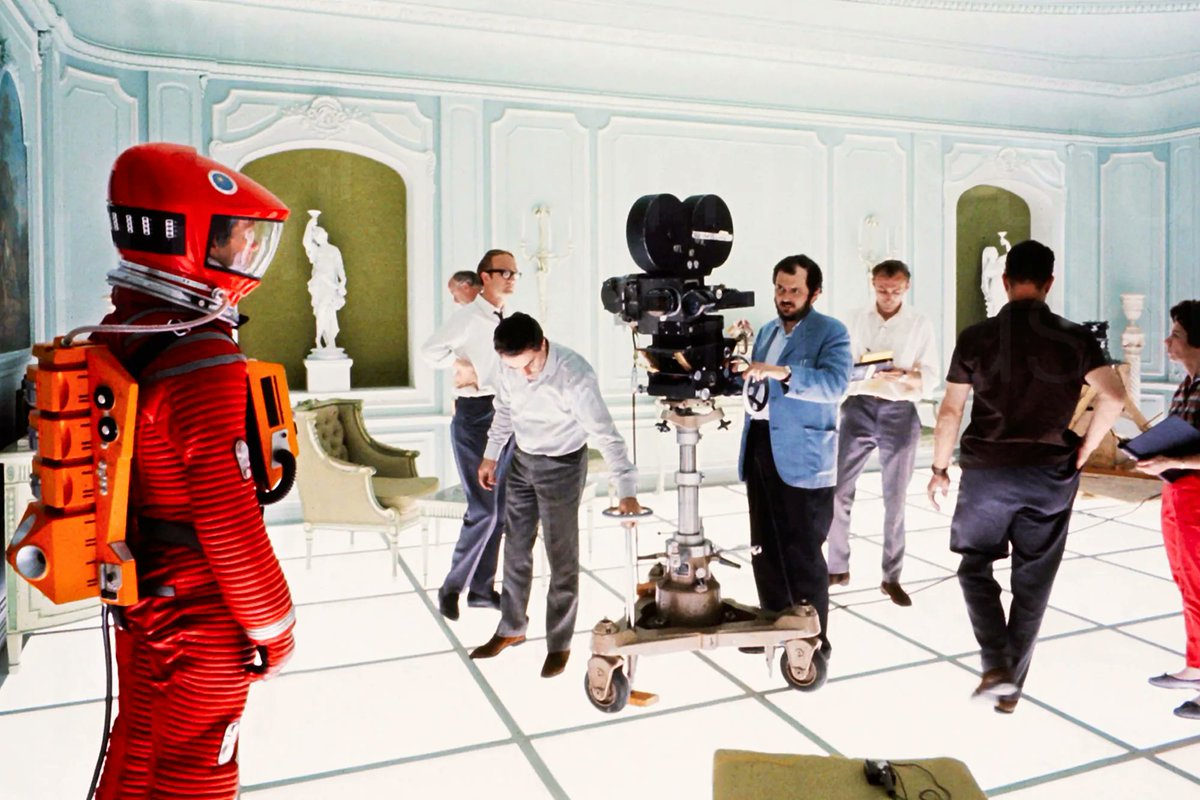

Quella di Kubrick è una paradossale esasperazione della posizione ophiulsiana. Il «centro dell’uomo» si occupa della Storia, Storia come ricordo, racconto, riflessione del passato. Quindi l’uomo 1975 non può essere nel centro di quella Storia, ma inevitabilmente decentrato, spettatore di uno spettacolo intangibile. Il primo dato «storico» che si offre al cinema è «la tradizione pittorica» del periodo, la «cultura visiva» settecentesca. L’aspetto immediato del film di Kubrick è proprio quello del libro di illustrazioni, non a caso forma di espressione tipicamente settecentesca (e inglese). La Storia comincia dai quadri, in alcuni casi la storia stessa è prodotta da essi: Ryan O’Neal ha il volto di un «marito libertino» di Hogarth, la Berenson è identica alla moglie di Gainsborough in un quadro alla Tate Gallery, e gran parte delle inquadrature sono riconoscibili in opere pittoriche del settecento inglese e non (i paesaggi di Gainsborough e Constable, i ritratti di Hogarth, Reynolds, Gainsborough, le conversation pieces di Devis e Zoffany, e ancora Joseph Wright, Stubbs, Chardin, Chodowiecki, La Tour, Longhi). Kubrick prende ironicamente sul serio l’utopia di un cinema che voglia essere «storico» e quella del cinema «in costume», portandole alle estreme conseguenze. Da ciò, a scelta, accuse di estetismo barocco o di volgare realismo, mentre Kubrick ha operato scopertamente e «realisticamente» là prima fondamentale mossa di ogni «discorso sul reale», dichiarare (o tacere) attraverso quale mediazione il reale viene definito tale. Ma non direi che è il «naturalismo» a dare fastidio alla critica riduttrice, quanto l’impossibilità di percepirlo come tale, il fatto che tutto – così «vero» – rimanga così a distante». Dà fastidio in definitiva l’aspetto da film di Fantascienza che Barry Lyndon si permette di avere. Kubrick costruisce e utilizza «modellini» perfetti della vita che è stata, come in 2001 modellini di ciò che potrebbe essere. Il «realismo» di Barry Lyndon è fantastico come quello di 2001, è ugualmente una proiezione nel tempo–spazio, e risulta étrange come uno scorcio di autentica Babilonia (con annessi babilonesi) in una piazza di Roma o New York.

Il richiamo all’archeologia non è errato. Le perfezionatissime lenti Zeiss, portato tecnico della tecnologia spaziale, servono (come Carbonio 14 fotografico) per riprodurre la luce di un’epoca passata, nei numerosi interni fotografati alla sola luce delle candele. Una luce «magica», inedita (è la prima volta al cinema che viene compiuto tale exploit, sognato e avvicinato per anni da Kubrick), una novità tecnica percepita sensibilmente dal pubblico. Nello stesso tempo, un’operazione più che mimetica, o mimetica due volte, oggettivamente e soggettivamente, perché Kubrick riproduce anche il tentativo (fino a oggi riuscito molto più alla pittura che al cinema) tipico dei pittori inglesi citati, di «ridare» esattamente la sfumatura luminosa, il dettaglio luministico del reale. «Accenno al fatto (che solo gli ignoranti contestano) che nella natura non esiste alcuna scenografia che un pittore di genio non possa produrre» (Poe). Per Moravia, «Kubrick poteva scegliere tra due strade: quella realistica cioè degli ambienti come erano realmente; oppure quella degli ambienti come il Settecento, attraverso la sua arte, ci fa capire che avrebbe voluto che fossero. Ha scelto quest’ultima strada e ne è venuta fuori una galleria di dipinti di autori inglesi dell’epoca… cioè di pittori che hanno espresso il sogno di razionalità, di ordine, di grazia, di nitore, di sensibilità e di compostezza di un secolo demoniaco, sudicio, cinico, empio, insensibile e turbolento». Poco importa che tutti gli ambienti e le scenografie del film siano originali, poco importa che molti esempi di architettura (non solo inglese) del Settecento siano ancora ben visibili, per quanto onirici. Loro, gli ingenui, sognavano, e noi oggi con la fede della coscienza storicista sappiamo come andavano le cose. L’intellettuale di oggi, primo cosciente e critico dopo secoli di critica incoscienza, sa certo «come erano realmente gli ambienti». È evidente qui da che parte sia l’idealismo più ingenuo e deteriore, visto che se mai il sogno dei pittori inglesi (come di quelli fiamminghi) era ancora quello della riproduzione assoluta e perfetta e baroccamente «totale», che porterà più tardi un Turner alla follia – che ci sembra astratta – degli ultimi quadri di incredibili nebbie. Certo, si può dire che l’arte figurativa del periodo preferì soggetti nobili o borghesi (vedi però l’acido realismo di Hogarth) alla rappresentazione di una realtà di classi che andava mutando, ma ipotizzare una separazione astratta di arte e vita (o storia) per poi comodamente e in pantofole assumere il ruolo dei moralisti che esigono perentoriamente un’arte che sia «in relazione col reale», vuol dire non aver minimamente compreso p.es. la lezione dell’estetica hegeliana che vide perfettamente come «il sogno romantico» di una pittura assolutamente «soggettiva» fosse l’estremizzazione del sogno classico della riproduzione perfetta, dove la perfezione diventa capacità soggettiva di ridare gli oggetti e non più rispetto di misure «classiche» nell’opera.

Il discorso è se mai quello – kubrickiano – dell’ambiguità dell’immagine (e del piacere), per cui, nel quadro come nel film, la figura del reggimento in movimento è suggestiva e «bella», anche se il volto del soldato è triste stupido o angosciato. Quanto alla riproduzione dell’illuminazione d’epoca, non si può più pensare che la ricostruzione degli aspetti visivo–percettivi di un passato sia meno importante, per averne la storia e l’interpretazione, del racconto delle azioni di un personaggio o di un gruppo sociale. Nelle prime reazioni a Barry Lyndon l’unico accenno non meramente tecnico alle «candele» del film è stato di Ripellino che ha affermato di non capire perché i critici di cinema non avessero già dedicato pagine alle importantissime fiammelle. Non è certo Kubrick a ignorare le brutture fasciste che possono essere nel «bello» (vedi Arancia meccanica) e magari viceversa, e lo stesso per il «suggestivo». Ma la luce, sia quella atmosferica trovata nell’aria limpidissima d’Irlanda (il rapido e sorprendente mutare di luce per cambiamenti atmosferici avvicina tra loro certe sequenze di Barry Lyndon e del pure irlandese Images di Altman), sia – specialmente – quella dei candelabri negli interni, è l’elemento base di un film incentrato sul «secolo dei lumi», sull’età dell’Illuminismo. Quando il piccolo Bryan prima di addormentarsi si fa raccontare dal padre Barry la cronaca falsa fiabesca e irreale di sue gesta guerresche, finita la storia chiede per piacere che non gli vengano spente le «luci»: il mito che si diffonde nel cadere del giorno, e la luce della ragione. E neppure una scena, in tutto il film, si svolge nella notte, nella sua oscurità. L’immagine del Settecento nella luce del film scorre chiara in tutte le sue ambiguità, come il dubbio del futuro nella luce fredda dello spazio.

La passione kubrickiana per il meccanismo come modello visibile di intellettualità ha modo di esercitarsi sui meccanismi di un secolo (il secolo degli «automi») che ha visto definirsi i concetti di razionalità e intelletto quali vengono intesi ancora oggi. Il secolo dei lumi si palesa come la lontana matrice e il contenitore di molti interrogativi di Kubrick: settecentesca è la camera dove si muore e si rinasce, dove una cultura finisce all’interno della sua scenografia più tipica (2001; Kubrick ammette che l’arredamento della stanza è anche espressione di nostalgia), settecentesco è il décor dove si «gioca» la vita dei soldati in Orizzonti di gloria, datato in tal senso è il quadro dietro cui muore Quilty in Lolita. Barocco era il teatro abbandonato in cui aveva luogo il primo balletto «violento ma bello» di Arancia meccanica, settecentesca è la vena ironico–satirica che Kubrick mostra in quasi tutti i suoi film (bastano i nomi di Swift è Sterne; cfr. D. Ball, cit.: «La semplificazione ironica, così diffusa nel XVIII secolo, certamente non è estranea alla natura specifica della filosofia dei Lumi»). Il Settecento è sempre stato il luogo segreto o indicato dove nascono le opposizioni o si risolvono nell’astoricità dolorosa della logica, da dove muovono la vita o (più spesso) la morte, verso dove tornano le incertezze finali dei meccanismi kubrickiani.

«Les coeurs l’un par l’autre attirés / se communiquent leur substance / tels deux miroirs ardents / lun à l’autre opposés / concentrent la lumière et se la riflechissent / les rayons tour à tour recueillis / divisés / en se multipliant /s’accroissent, s’embellissent / et d’autant plus actifs / quils se sont plus croisés / au memepoint se réunissent / Quel spectacleje vois…». I versi francesi in cui «si mescolano scientificità e metafisica» (Ciment), il trattato di ottica e quello sulla natura umana e sulle passioni, sono un esempio preciso del modo in cui sentimento e ragione, struttura e soggetto, vengon posti in relazione quasi di coincidenza, come unico problema scientifico e umano nel pensiero settecentesco. Subito dopo la lettura di questo brano ha luogo nel film l’incontro più tenero tra Barry e Lady Lyndon, in un quadro tuttavia di glaciale perfezione e immobilità, in cui perfino la superficie dell’acqua nella quale sta facendo il bagno la Berenson resta immota. Per Kubrick il Settecento è l’immagine cristallizzata – con le sue antinomie poste e non risolte – del «mondo», figura chiara eppure ambigua, periodo storico ma già contemporaneo per la storia del pensiero e delle idee, serra senz’aria (solo luce passa dai vetri del cinema) in cui far reagire fantasmi di personaggi e scheletri di fiction, e sulla quale tentare una forse impossibile operazione di allontanamento e di giudizio con i suoi stessi strumenti, simile all’immagine kantiana della «ragione al tribunale di se stessa». A maggior ragione il Settecento si propone come figura di tutto il cinema di Kubrick, e Kubrick solo all’interno del Settecento decide di affrontare il problema del controllo più difficile, quello dell’intera vita di un uomo come meccanismo che vuole autoregolarsi. Per la prima volta, nel suo cinema, seguiamo un lungo arco del tempo nella vita di un personaggio, lo vediamo lentamente invecchiare da un capo all’altro del film. Sul piano della fiction, Kubrick raffredda due volte la partecipazione, opera una doppia mediazione culturale: il cineasta (del Novecento per forza) del film del 2000 fa un film dal romanzo di uno scrittore dell’ottocento che voleva riprodurre la narrativa settecentesca. Con Barry Lyndon Thackeray (1811–1863), agli inizi della carriera, proclamava la volontà di opporsi all’esuberanza linguistica torrenziale di Dickens, per tornare alla lucidità «realistica» (e insieme alla vena internamente «morale» e alla artificiosa astrattezza dell’intreccio) e anti–retorica dei romanzi di Defoe, Richardson, Fielding, Smollet, Sterne. Ma mentre nei romanzieri settecenteschi la «morale» (borghese) era proprio la struttura del racconto ed appariva liberante (per quanto volta a volta cinica, o puritana, o ottimistica) nella narrazione delle peripezie dei protagonisti in una catena di scritture che mantiene fino ad oggi intatto il suo «piacere» spregiudicato, Thackeray si vale p.es. della struttura picaresca (cfr. il Tom Jones o il Jonathan Will di Fielding, vedi anche le Roxane e le Moli Flanders di Defoe) per esercitare su di essa più che in essa il suo moralismo amaro, frutto ambiguo del clima chiuso vittoriano. «Il sarcasmo dà alle pagine del T. una qualità gelida che ci fa sospettare di trovarci in presenza d’un genio creativo singolarmente distorto da una repressione. Il continuo sorvegliarsi la mano nel muovere i personaggi attira troppo l’attenzione del lettore sui fili di questo ingegnoso teatro di marionette: il corso degli eventi è continuamente inceppato da digressioni il cui solo scopo sembra quello di provare che l’autore è troppo intelligente per lasciarsi prendere la mano e mettere in mezzo dalle sue creature». (Praz).

Kubrick, giunto alla maturità, prende l’opera di uno scrittore che potremmo definire di testa e contrapporre a Dickens (modello conclamato del «romanzo cinematografico», studiato da Ejzenstejn in rapporto a Griffith) anche proprio per il suo apparire «poco cinematografico», e ulteriormente la riduce all’osso, eliminando le digressioni, ordinando e raggelando il racconto secondo un seguito di luoghi deputati che – dice giusto Arbasino – fan pensare alla Teoria della Letteratura, lungo una unica progressione temporale, senza ritorni indietro, senza alternarsi di sequenze parallele. Con ritmo lento e inesorabile: il film – il più lungo di Kubrick – ha un numero relativamente basso di inquadrature. Neanche i cavalli corrono o galoppano, non esistono le corse sfrenate di Tom Jones, il quadrupede è un abituale mezzo di locomozione che non va sforzato in inutili exploit (anche le «fughe» sono rallentate): l’unico cavallo «rampante» sarà quello cadendo dal quale muore il figlio di Barry. Se non c’è la peripezia romanzesca ma solo la struttura del romanzo, anche il moralismo esterno viene eliminato, o meglio sublimato nei pacati interventi della voce del narratore (che si sostituisce alla prima persona di Barry in Thackeray), ombra smorzata del regista, pronta però soprattutto a censurare, appianare, limitare il suspense della fiction. Così la Vita, nel film, in quanto vita del passato sembra essere già a ogni istante presagio della Morte che sarà. L’armonia e la perfezione dei giardini che Redmond Barry e Lady Lyndon sembrano dominare come immagine di una finalmente raggiunta unione di sensi e di ragione (infatti: lei lo ama, lui no), manifestazione sensibile della ragione, è anche costruzione che si svela come costrizione (già dei personaggi dentro le inquadrature), composizione «artistica» dello spazio della vita che coincide con Io spazio della bara (su cui scivola la scritta–coperchio indicata prima). «Uno dei modelli dell’arte sarebbe il cadavere nella immobilità della sua forma incorruttibile». (Adorno, cit.).

La Sarabanda è una forma musicale in origine di danza sfrenata, raffreddatasi in forma «nobile» e compassata per uno degli ambigui rovesciamenti anglo–settecenteschi: «Come l’inno famoso, God Save the King, scritto da un ignoto in commemorazione di una sconfitta… e trasfigurato nel corso degli anni in un canto di trionfo e di vittoria» (Praz). Qui la Sarabanda di Handel, che apre chiude e sigla più volte il film (in occorrenza dei duelli chiave), riproduce lo stesso movimento di ascesa che è una caduta: «Due gruppi di note, il secondo riproducente la struttura del primo (salita in seconda e discesa in terza), evocano una volontà d’ascensione che la pesantezza riconduce impietosamente verso il basso, a dispetto della pompa da essa dispiegata. Prefigurano il destino di Barry» (Sineux). L’ottimismo non kubrickiano di Spartacus (già doppiato ironicamente nel derisorio libertarismo di quello Spartaco stornato che è l’Alex di Arancia meccanica), è qui totalmente rovesciato. Spartaco muore ma costituendosi in segno di speranza, Barry vive e sopravvive ma scompare dal film prima della fine (e – a differenza di Alex e Spartaco – non era comparso fin dalla prima sequenza, ma era stato preceduto dall’assenza del padre e dalla presenza della madre), bloccato in un’immagine fissa nell’atto di essere inghiottito dal centro dello schermo, mentre – mutilato – sale sulla carrozza che lo porta fuori dalla fiction. Essere protagonista qui vuol dire anche «sparire prima», come i personaggi più «umani», i «padri buoni» di Barry: il capitano Grogan amico e protettore che muore alla prima battaglia, il cavaliere di Balibari (nel libro ancor più chiaramente «padre», essendo lo zio di Barry, come rivela il nome: Belly Barry) che sparisce letteralmente dalla storia subito dopo aver presenziato al culmine della carriera di Redmond Barry, il momento in cui diviene Barry Lyndon nel matrimonio. E le tre scritte illustrano il medesimo processo, introducendo all’inizio le peripezie «ascendenti» di Redmond Barry, annunciando dopo un’ora e 53 minuti le disgrazie che stanno per colpire Barry Lyndon, e senza minimamente nominare il personaggio principale nell’epitaffio finale. Il carattere illusorio del soggetto agente nel film è ben definito da tale movimento; l’ultima sequenza, spostandosi su Lady Lyndon, elimina ogni residuo di identificazione col protagonista. Se è un personaggio preciso (benché fittizio e anodino) ad incontrarsi con una serie di situazioni tipiche (che pure sono la sua vita particolare: il primo amore e il suo fallimento amaro, il primo duello, la rapina di cui è vittima, l’arruolamento, la prima battaglia e il primo saccheggio, l’atto di eroismo, l’intrigo spionistico, il gioco di azzardo, etc.), alla fine tutti i personaggi sono davvero uguali dopo la fine, nella «situazione totale» che è la morte.

Il soggetto Barry Lyndon ha successo solo finché si limita a seguire diligentemente i casi e le occasioni che il meccanismo del romanzo (del «capitale») gli mette a disposizione; tutto o quasi «gli capita», lui non è mai l’inventore o lo scopritore della situazione (non ha mai l’esuberanza del Tom Jones filmato da Richardson in modo abbastanza passivamente vivace, né la vitalità di Davey Haggart nel meno noto ma notevole e più equilibrato La forca può attendere di Huston). La situazione, l’avvenimento, vengono presentati sempre come qualcosa che gli si para davanti, una scena teatrale già pronta per il suo ingresso e per le sue determinate battute. Non c’è foga o incertezza, il suo movimento tipico è il caracollare lento verso gli appuntamenti già predisposti (da un secolo), che siano la rapina nel bosco annunciata nella scena precedente con gli «attori» che lo aspettano quasi annoiati fuori dall’osteria vedendolo arrivare, o l’incontro col cavaliere compatriota, cui si presenta comparendo da una porta in fondo alla stanza, l’ingresso del palcoscenico che coincide col centro dello schermo. Tuttavia si avverte il dolore dei personaggi costretti a entrare nel quadro per morirci. Il dolore di un percorso che non è neppure razionalmente necessario. Una delle chiavi del film (si dovrebbe dire: del cinema) è proprio il nodo perfetto, nel mondo settecentesco, di causalità e casualità. Nel secolo in cui si critica a fondo il concetto di causalità – Hume poi ripreso da Kant –, i Lumi cercano invece di trovare le cause di un tutto meccanicistico, e lo stesso Hume indaga i motivi che producono la morale. L’esercito prussiano dell’illuminato Federico è (viene fatto notare nel film) quello in cui vigono le regole più crudeli. Le battaglie erano violentissime e sanguinose (come mostra, nel telefilm sulla battaglia di Culloden, Peter Watkins, un nome avvicinabile a Kubrick per i suoi studi sui war games), ma nello stesso tempo inconcepibilmente rituali e «vette figurative dell’arte Rococò» (Arbasino), in cui il casuale massacro alla Orizzonti di gloria sembra regola codificata nella linearità obbligata del movimento verso il fuoco nemico (così muore Grogan). La causa prima e razionalmente identificabile delle peripezie di Redmond Barry è il caso fortuito della morte del padre in duello. Il duello, forma stilizzata e riconoscibile socialmente della lotta fra uomo e uomo che si ritrova in tutto Kubrick, è la situazione in cui più spesso (sette volte) si ritrova Barry. È forse il nodo più meccanico dell’intero complesso narrativo, ma anche quello in cui il protagonista, grazie alla sua bravura, si trova meglio in quanto soggetto. A parte il primo, quello archetipico in cui è coinvolto e sconfitto il padre, Redmond Barry Lyndon partecipa a diversi tipi di duello e di lotta: da quello ludico (il match di boxe a pugni nudi con cui si conquista l’ammirazione dei compagni d’armi, filmato camera a mano, torso nudo e pantaloni rossi sotto un cielo freddamente azzurro con sole e nuvolette alla Spartacus; il duello per gioco con il piccolo Bryan che deve imparare, ma si sente sotto un accenno di Sarabanda, si annuncia la morte vera) a quello economico (Redmond che si fa pagare i crediti di gioco dai nobili battendoli nella scherma; non è il piacere, il suo volto è freddo, l’avversario gioca e fa le piroette, lui punta solo a riscuotete portando la lama verso la gola dell’avversario), dal falso duello per amore (il rivale viene da lui colpito ma solo con un tampone di stoppa, e gli vien fatto credere di averlo ucciso) allo scontro prima per odio (la selvaggia lotta in salotto sotto gli occhi degli ospiti) e poi per onore col figliastro Bullingdon. Quest’ultimo duello, per cui Barry perderà la gamba, è uno dei momenti sintetici più importanti. Sfidato pubblicamente dal figliastro, un Barry ormai spento per la morte del figlioletto affronta il rischio di un confronto alla pistola, il più assurdo e casuale; una monetina per aria, la sorte che decide chi spara per primo, l’attesa del colpo che può uccidere. Si ripropone la situazione dell’azzardo, il gioco che “stranamente” domina tutto il film, dove non compaiono mai, nonostante il Settecento degli automi che giocano, gli scacchi. Proprio questa sequenza però (totalmente inventata rispetto al libro, dove i due non si affrontano) è costruita da Kubrick con una scansione logica e meccanica e scacchistica delle inquadrature, un montaggio molto “filmico” e poco pittorico. Lo sviluppo del duello non è infatti qui quello del puro azzardo e delle capacità automatiche del corpo nel portare i colpi; interviene un momento di scelta logico–morale, perché Bullingdon per errore spara anticipatamente il primo colpo (che gli era toccato) mandandolo a vuoto. Barry ha per regolamento la possibilità di sparare, di chiudere per sempre la disputa, il ragazzo vomita mentre attende impaurito il colpo. L’alternarsi delle inquadrature in montaggio drammatico crea suspense, ma infine Barry spara per terra, il volto sorridente e buono di chi ha fritto la scelta «romantica» della generosità e del bene. Il tentativo di uscire – per una «ragione» meno angusta e più umana – dalla logica fino ad allora seguita, è ciò che perde Barry, perché il figliastro non si ritiene soddisfatto, vuole a tutti i costi la vendetta e soprattutto la rendita della madre, e – come è suo diritto – spara, ferisce con un urlo di gioia.

Questo duello, il meno «bello» e spettacolare a vedersi, ma il più drammatico e veristico (il vomito), è in realtà la contorta «verità» di Barry Lyndon. Aggiunge una dimensione di profondità alla frontalità pittorica e al gioco ludico degli altri combattimenti (compresa la battaglia). Barry decide di uscire dallo schema obbligato della decisione che logica impone, ma viene sconfitto e definitivamente irriso, come le altre rare volte che aveva giocato sinceramente la carta del sentimento: in occasione dell’impuntatura sull’amore per la cugina già calcolatrice, e quando aveva giocato tutto se stesso nell’amore e nell’educazione (nel ruolo impossibile di Padre) del figlioletto, che gli muore per caso (e il ralenti sull’immagine del cavallo che disarciona il bambino – unico flash temporale del film – è esattamente la fotografia del caso che è nella Struttura ma non. può essere assorbito dalla struttura dell’uomo). Ma non si tratta solo di una schematica «sconfitta del sentimento)». Anche quest’illusione di “discorso” si dissolve nell’artificio razionale settecentesco, si mostra ancor più baroccamente cinema che il resto del film (il ralenti come flagranza della tecnica, il montaggio come segno–cinema opposto alla pittura). La gigantesca Finzione meccanica si riafferma, e la verità del duello finale è anche la sua possibilità di non essere vero, se all’inizio si è vista la lunga e rituale pittorica sequenza del duello col cap. Quin e della di lui morte, rivelatasi poi pura messa in scena del “falso”. Dopo lo scontro con Bullingdon si ripropone anzi il massimo della finzione, il trucco – che sembra vero – dell’assenza di una parte del “corpo”: Ryan O’Neal che si avvicina alla carrozza appoggiato alle stampelle, con la gamba sinistra amputata sotto il ginocchio, è inquadrato davanti e di dietro, col gesto cinico del prestigiatore che chiede di verificare (se n’era visto uno prima, nella sequenza del compleanno di Barry, sul palco davanti a un fondale dipinto con i colori di William Blake). All’incapacità del protagonista di controllare e determinare programmaticamente la sua vita si contrappone di nuovo con violenza la capacità di controllo del regista. La meschinità o la generosa impotenza dei personaggi sulla scena urta con la scandalosa presenza del soggetto fuoricampo, che «mette in scena» e mette a morte, permettendosi di trattare Storia e Mondo insieme come un meccanismo di Realtà Scena e Finzione. Storia e Fiction si confrontano all’interno di un’unica grande Finzione. Barry Lyndon è la «scrittura» del Settecento, ma anche un film sulla Storia come vista da 20 chilometri d’altezza, sul Mondo come doloroso «giardino» più ancora che «fiera delle vanità». Il discorso sulla «finzione» si compie per forza insieme a quello sulla «verità», cercata appassionatamente sia come verità razionale che intuitiva e trovata solo come verità (mai garantita e sempre falsa) della riproduzione tecnica. La ricerca di una verità storica che sia anche una «verità di materiali» si confonde con la ricerca tecnica del cinema, che compie la «morte dell’arte» hegeliana realizzando il sogno barocco di riproduzione del reale (per districarsi tra gli equivoci che avvolgono la relazione tra cinema e barocco, utili i saggi di Collin e Mitry in Baroque et cinéma, «Etudes Cinématographiques» n. 1). Ecco quindi, più numerose del solito, le auto–citazioni (tra i pezzi di proprio cinema rivisto e rifatto: la sequenza di battaglia in cui Barry salva il capitano Potzdorf, quasi tutta riecheggiarne Orizzonti di gloria, sia per il carrello lungo il camminamento, sia per la feritoia–finestra che viene a coincidere con lo schermo, in movimento opposto a quello con cui dall’esterno delle linee trincerate la m.d.p. entra nella stanza di Dax). E ciò dopo la memorabile sequenza nel negozio di dischi di Arancia meccanica in cui però la citazione (la copertina della colonna sonora di 2001, i gelati loliteschi delle due ragazzette) sta a integrare il cinema di Kubrick nella mistura di cultura popolare rappresentata nella sequenza stessa dal solito accompagnamento beethoveniano elettronico sotto il quale le ragazze cercano la peggior musicaccia. Ecco ancora un uso amplissimo, e ancor più articolato che in passato, della musica. M. Sineux espone alcuni esempi di interazione ironica tra immagini e musica, o di «accrescimento del senso» dell’elemento visivo grazie all’utilizzazione di brani musicali. Ma più interessante è notare come la musica stessa, presente nel sonoro in modo preponderante rispetto alla voce umana (usata con la stessa parsimonia di 2001), racconti l’ambigua storia di Barry Lyndon, chiudendo all’interno della Sarabanda un movimento netto dal ritmo delle marce e dalla grazia delle danze fino al Trio di Schubert che intromettendosi in una gamma di musiche rigorosamente settecentesche annuncia in qualche modo lo struggimento romantico in cui sbocca l’armonia barocca. Ormai non si tratta neanche di balletto, ma di musica ascoltata in un acquario, e insieme musica come materiale significante d’epoca, da lavorare come tale. La colonna sonora procede automaticamente, con una serie di ritocchi e arrangiamenti successivi (curati da Léonard Rosenman, lo schivo musicista dei film di Kazan e Ray con James Dean) su alcuni pezzi che ora integrano l’immagine, ora la commentano ironicamente, ora ne formano il primo piano sensibile, ora lo sfondo sonoro (vedi le due marce principali, inglese e prussiana, usate per sequenze di manovre militari, ma anche cantate da cori di soldati in secondo piano nella scena in cui Potzdorf smaschera Barry come disertore e in quella del bordello), ora scivolano sullo schermo per unire l’un l’altra sequenze diverse come sempre susseguentisi in modo puramente meccanico, con tagli netti. La sequenza finale, priva di parole, coniuga tutti gli elementi del film di Kubrick e della sua utopia storicizzante: si è ritornati nella «camera» e la pallida Lady Lyndon firma – assistita da Bullingdon già maturo – le ricevute e gli ordini di pagamento. Su questo rito economico sottolineato in tutto il film (si vedano anche le sequenze di contrattazione, specie quella chiave – inventata – in cui Barry contempla da ignorante i quadri di una pinacoteca privata parlando del colore e chiedendone i prezzi) si innesta il momento «privato» della donna che deve firmare la rendita annuale concessa a Barry dal figliastro in cambio di perpetuo esilio volontario. Il Trio schubertiano si dilata, si estenua sbriciolandosi e chopinizzandosi, mentre la Berenson dagli occhi tristi si accinge a firmare sbirciata dal figliastro. Si fa in tempo a leggere la data, 1789, quindi c’è un’inquadratura (su cui terminano le immagini) frontale della donna al tavolo con il segretario e Bullingdon, in campo d’insieme nella grande sala di Castle Hackton. Da sinistra filtra la luce dal finestrone, in fondo alla stanza spicca nel centro dell’inquadratura un dipinto di Van Dyck, il grande maestro anglo–fiammingo del ’600 cui si rifecero tutti gli inglesi citati prima; in primo piano, emozionante, romantica sull’immobilità della scena, la musica di Schubert. Scaglionati in profondità, un attimo prima della «rivoluzione», tre secoli di Storia con la loro cultura. In mezzo il «cinema Barry Lyndon», la vita bloccata nella luce pittorica fine–settecento, «dietro» l’immagine già fissata e immutabile di una Storia già passata, «davanti» la forma ancora libera del nuovo. In questa sintesi perfetta è l’ambiguità del Settecento, epoca di automi e di spiriti liberi, dove convivono Rousseau e Sade, dove troviamo ancora pienezza classica e già ironia romantica, dove si passa dalla Favola delle Api di Mandeville («Così ogni parte era pieno di vizio, e tuttavia l’insieme era un paradiso») e dalla morale abitudinaria di Hume all’imperativo categorico kantiano di assoluta astrattezza, dove vige ancora l’estetica del bello naturale e dell’arte come piacere sensibile, dove si sviluppa un’arte che secondo Hegel era già «romantica» nei fiamminghi del ’600, dove si affermano nuovi modi di comunicare («Per la storia degli schemi dell’attuale industria culturale si può risalire alla letteratura popolare inglese nelle sue prime fasi intorno al 1700: qui sono già presenti la maggior parte degli stereotipi che oggi ci presentano il ghigno sugli schermi cinematografici e televisivi». (Adorno–Horkheimer, Lezioni di sociologia).

Qui nel Settecento andrebbero cercate le radici delle coppie di termini opposti spesso ambiguamente applicate a Kubrick (ottimistico–pessimistico, romantico–classico, cinico–utopico, razionalista–irrazionalista, hegeliano–nietzschiano). Il suo Illuminismo spietato parte da un centro immaginario e si prolunga infatti sempre verso entrambi i termini opposti del problema; la stessa sintesi di tipo hegeliano non è di Kubrick, perché in lui il processo della storia dello spirito non ha segno positivo, ma è pura struttura fisico–temporale, ambigua e aperta a qualsiasi giudizio. Illuminismo come una gran luce che rischiara tutto, anche la bruttura e la barbarie, e l’unione è lì, nella «luce» del tutto astratta, non nelle differenze messe in chiaro. Così, dalla distanza della sua luce archeologica, Barry Lyndon chiama l’attenzione dell’occhio e dell’orecchio di un pubblico abituato alla fruizione distratta della televisione e ai segnali macroscopici con cui gran parte del cinema corrente si impone e incoraggia tale fruizione. Il film, sino ad ora, non ha il successo sperato da Kubrick Il porsi come «oggetto altro», il suo rigore straubiano, in assenza di povertà (di mezzi) possono apparire immorali (o calvinisti, al nostro fondo cattolico). Mentre si scusava il costo per la «novità» dei modellini di 2001, si biasima lo sperpero per un semplice arazzo (come se il primo arazzo nella storia della cultura non fosse la straordinaria raffigurazione del mondo nello scudo di Achille).

La separazione va mantenuta, a Straub o Jancsó le piccole produzioni, le grosse ai Coppola e agli Spielberg (che poi sarà bello – direi piuttosto grottesco – attaccare sui giornali come tanti piccoli Davidi che sfidano il Golia del capitale USA in nome dell’arte). Gli arazzi poi… Non è cinema, non è cultura nazionale né popolare, resta difficilmente egemonizzabile. Mentre si discute delle insignificanti inesattezze «storiche» del film che Bertolucci ha girato per liberarsi di tutto il suo “cinema–vita”, mentre si ha il coraggio di parlare di Storia per il nuovo incubo felliniano, il Casanova per cui vengono riesumati i soliti mostri in un Settecento che è solo nell’affascinante in–cultura di Fellini, l’unica grossa produzione cinematografica sulla Storia dai tempi di Birth of a Nation vien fatta trascorrere come patinata realizzazione che può incantare gli ingenui che credono al «film d’arte» o che si accontentano del «piacere sensibile» dell’occhio e dell’orecchio. A parte il fatto che Kubrick quale elemento di cultura popolare e di comunicazione in questo film punta proprio – settecentescamente, da ammiratore di Samuel Johnson (1709–1784) – su tale piacere primario, non è difficile comprendere come anche in America e in Gran Bretagna – dove l’autore di Arancia meccanica era stato consacrato dal generale entusiasmo di critica e di pubblico – l’atteggiamento di pubblico e critica sia di rispettosa e contenuta freddezza. Dopo la varietà tecnica di Arancia meccanica e il suo agitare un «grande problema», Barry Lyndon appare singolarmente monotono nel procedimento tecnico esterno, limitato al sensibile e quindi deprezzato da critico e pubblico mid–cult, che non hanno né emozione violenta e catastrofica, né sollecitazioni politico–sociali immediate, né la soddisfazione di artisticità bergmaniane o problematiche à la page che diano il pizzicorino della provocazione intellettuale. 2001 non ha avuto figli, e la rinascita notevole del cinema americano (per merito di registi come Coppola e Scorsese, oltre che per i nuovi sottogeneri revival–catastrofici) si appoggia su un rilancio del racconto e del personaggio. La «teoria della letteratura» di Barry Lyndon, la ripetizione in terra dell’esperienza sensoriale «spaziale», son più isolate che otto anni fa. L’arazzo figurativo, per quanto inedito, non viene visto ma a malapena percepito. (Renoir parlando della Carosse d’or: «L’idea di attirare artificialmente l’attenzione del pubblico su certi elementi, p.es. su una vedette, è un’idea puramente romantica; perfino nella pittura, nei disegni, l’uomo moderno, abituato alla semplificazione romantica, ci si perde, quando vede delle opere classiche, per esempio degli arazzi: trova ciò un po’ confuso; in realtà non è confuso, c’è semplicemente nel classicismo un sentimento di parità e uguaglianza che non esiste più nel romanticismo»).

Kubrick ha giocato tutto (troppo?) sull’evoluzione verso una civiltà audiovisiva Il discorso sulla Storia, al cinema, è stato anche negli ultimi anni quasi sempre affidato alla rielaborazione o de–mistificazione dell’avvenimento storico (tipico, Piccolo grande uomo di Penn), o comunque basato su un personaggio (in questa chiave, il tentativo più moderno è lo Stavisky di Resnais, oltre ai recenti film di Herzog) anche nei casi di maggiore attenzione ai volti e alle maschere filmiche della Storia. Oppure si è attraversato il tempo della Storia per ricostruirne astrattamente i riti col movimento (l’esempio più lucido è Jancsó), o infine si è avuto il caso di Rocha che con Historia do Brazil si è negato come produttore di immagini proprie per fare un film di montaggio che ricostruisce una storia precisa (quella del Brasile) utilizzando brani di film a soggetto brasiliani senza indicarne i titoli, come estrema dimostrazione dell’impossibilità di fare sulle immagini e con esse una storia che non sia in qualche modo falsa e tendenziosa, e di come l’immagine in sé sia solo ambigua.

È disperato quindi il tentativo kubrickiano di comunicare il suo discorso sulla Storia e sui suoi materiali, attraverso un movimento che, coerentemente e onestamente, è falso: il procedimento tipico di Barry Lyndon è infatti lo zoom, quasi sempre indietro, a volte in avanti. La profondità che il movimento sembra istituire, e lungo la quale quindi si attraverserebbe la Storia per giudicarla, è falsa perché il movimento stesso è puramente fittizio, lenti che si muovono modificando lo spazio e non percorso in esso. Lo zoom indietro crea nell’immagine un centro illusorio (spesso il protagonista; vedi comunque il primo ironico zoom del film, quando dal p.p. dell’amorino si passa a Barry che gioca a carte con la cugina adolescente – mente amata che lo invita al corteggiamento con la freddezza del gioco, senza più vita di una statuetta), e riproduce di continuo il tentativo impotente di perforare la superficie dei «quadri» (della Storia), mentre assomiglia proprio al procedimento di lettura dell’opera pittorica in genere impiegato nei documentari d’arte. Tutto resta chiuso dentro tale superficie, compresi i rari momenti in cui la camera a mano rompe i quadri (solo come si agita la superficie dello stagno) nei casi in cui l’istinto di morte prende il sopravvento in modo violento e anomalo (zuffa tra Bullingdon e Barry, tentativo di suicidio da parte di Lady Lyndon) sulla calma vita–morte delle inquadrature. L’amore ancora una volta è frustrato, o meglio esiste solo come cosa invisibile che passa tra le persone; scompare l’amore, nella storia di Barry che insieme con mille altre storie si perde nella Storia, ma resta il dolore della sua assenza, della non fotografabilità del suo momento «sensibile», del suo sparire appunto nell’oblio della cronaca storica: il fondo di dolore che è nella storia, come sottrazione di amore uguale a mancanza economica, lo si ha nei lunghissimi sguardi di Redmond e della cugina e del borioso insulso Quin, a tavola, prima dell’annuncio del fidanzamento di questi ultimi. Qualcosa muore, lo sguardo passa, e il gesto (la sfida) e il rito che seguiranno (il duello infatti falso) avranno solo la rigidezza automatica della meccanicità. Lo stesso, nel lungo sguardo silenzioso e pieno di malizia dolorosa con cui la Berenson guarda O’Neal al tavolo da gioco e lui risponde, e non l’ama, e lei l’aspetta nella luce bianca e freddissima di un salotto male illuminato. E la Storia resta come negazione assoluta nella ricostruzione perfetta. Pur nell’assoluta «neutralità», Barry Lyndon può fare paura, può far nascere la paura (ideal–umanistica) di un nulla nella Storia (qui non c’è il monolito ma la pietra tombale). «Il pericolo sta in ciò che, per cercar di rappresentare il normale, si finisce col rappresentare il nulla, e con lo scrivere il romanzo della società anziché il romanzo dell’uomo». (R. L. Stevenson). Nel film, è ancora a un’invisibile «utopia tecnica» che Kubrick si affida. In tutto il mondo il film è accompagnato da un libretto di minuziose istruzioni per la proiezione; sul formato (1×1,66), sulla luminosità, su quanto devono durare gli intervalli in sala e le code, etc. (cfr. P. Pruzzo «Il Secolo XIX», 28–9–76). Alla fragilità dei dati tecnici della proiezione, Kubrick affida la sua morale come il morente, prescrive le dimensioni della bara. L’immagine vuole comunicarsi esatta (anche se queste particolarità tecniche il pubblico – beatamente manipolato, in Italia abituato a vedere qualsiasi film di qualsiasi formato proiettato col mascherino panoramico – non le vede pur vedendo l’immagine da esse determinata: ecco perché parlo di utopia), con le giuste tonalità di morte sui volti imbellettati dal funereo trucco settecentesco, col volto del feto–Bryan avvolto nelle bende che muore bambino mentre gli si racconta la solita storia. «Chi odia il distruttivo, deve odiare insieme la vita: solo il morto è l’immagine del vivente non sfigurato.» (Adorno, Minima Mondia). Il giudizio. La Storia diventa forse o è anche una questione di tramonti e di paesaggi? Come si forma sul piano del non–verbale il giudizio morale o politico? – O in realtà si torna al sogno più romantico e pazzo, quello del «costruttore di paesaggi» di Poe, del soggetto assoluto e Demiurgo blasfemo, o a Napoleone, o all’idea di Dio. «In ogni caso, quando si agisce sul piano del non–verbale, l’ambiguità è inevitabile» (S. Kubrick). L’ideale di Kubrick in quanto regista: fare film «con la massima economia, e con più bellezza e grazia che sia possibile».

Pubblicato in Stanley Kubrick, di Enrico Ghezzi, Firenze: La Nuova Italia