di Enrico Ghezzi

Arancia meccanica. «La scena è in Inghilterra, in un futuro abbastanza prossimo. L’eroe/narratore Alex è il capo di una banda di adolescenti (composta da altri tre «Droogs» – Drughi –) i cui interessi sono poco vari: ultra–violenza e stupro. Si vede la gang in azione in diverse circostanze propizie. In più, Alex ha una passione per Beethoven, che gli serve da potente stimolante. Scontenti di lui, i suoi accoliti lo consegnano alla polizia. In prigione, viene a sapere che il Governo sta sperimentando la liberazione di criminali dopo trattamento medico (la «cura Ludovico»). Si offre volontario e diventa virtuoso per riflesso condizionato. Tornato in libertà, cade vittima di una serie di vendette e finisce nelle mani dell’opposizione, che vuole servirsi di lui a fini politici; sfugge di poco alla morte, viene «guarito» dal Governo, e torna ad essere vizioso» (riassunto a cura di J. L. Bourget, Positif, n. 136).

Barry Lyndon. «Parte Prima: con quali mezzi Redmond Barry acquisì io stile e il titolo di Barry Lyndon». – «Parte Seconda: contenente un resoconto delle sventure e calamità che colpirono Barry Lyndon» (didascalie originali del film). – Peripezie di un giovane irlandese nell’Europa della seconda metà del Settecento, di duello in duello, attraverso il gioco d’azzardo e i travestimenti, da un amore deluso a un matrimonio fatto per passare dall’anonimato alla nobiltà.

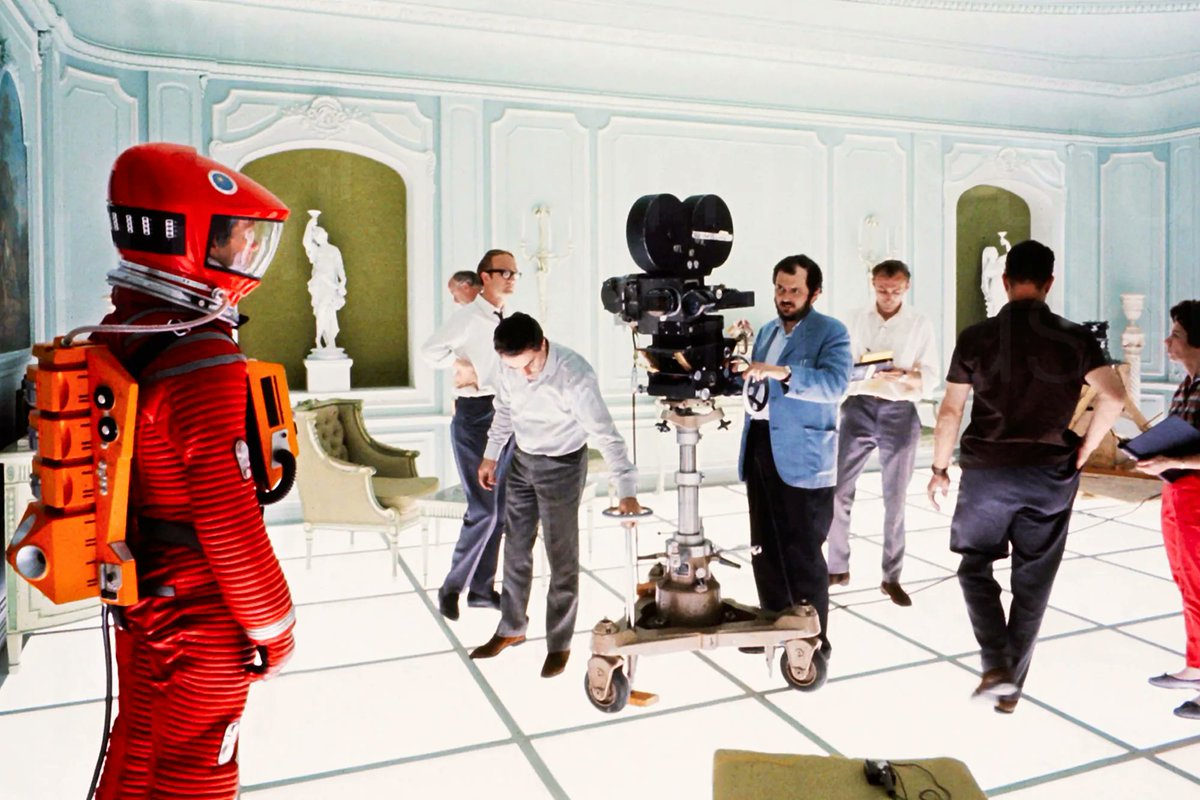

In ambedue i film c’è la figura stranamoresca di un uomo sulla sedia a rotelle, immagine del soggetto impotente che fa corpo con la macchina. Uniti dalla passione kubrickiana, i due film sono realizzati in modo opposto. Arancia meccanica costa relativamente poco, è girato con una piccola troupe, un ritorno alle origini, quasi tutto in ambienti reali, e c’è più camera a mano del solito. Barry Lyndon costa tra gli 11 e i 12 milioni di dollari, più o meno come 2001.

I NOMI (IL SOGGETTO–SCIMMIA)

Non è difficile constatare che i soggetti individuali messi in scena da Kubrick collezionano una serie incredibile di scacchi, da Johnny Clay a Barry Lyndon (e in 2001 muoiono i due personaggi che soli promuovono un’identificazione, HAL e Bowman, mentre resta il monolito). L’unico soggetto che ha successo nel cinema di Kubrick è quello assolutamente fuoricampo, il regista stesso. Se anche i meccanismi filmici hanno un centro geometrico, il loro centro è fuori dallo schermo, non rintracciabile, presente solo come domanda. Walker racconta dell’entusiasmo di Kubrick nel girare la sequenza di Arancia Meccanica in cui Alex uccide la «signora dei gatti» nella bizzarra casa–palestra. Per realizzarla, Kubrick si munì di camera a mano (come aveva già fatto dentro al cervello– HAL…), si chiuse nella stanza, e per ore riprese gli attori che si muovevano intorno a lui nell’azione; lui perno, lui centro, muoveva la macchina in tutto l’arco dei 360 gradi. «Voglio fare dei film visti dal centro dell’uomo. Se volete vedere qualcosa d’altro, andate al museo delle cere» (M. Ophuls). Queste parole del cineasta più amato da Kubrick chiariscono la situazione. Ophuls (La signora di tutti, Il piacere, I gioielli di Madame De…, Lola Montès) è rimasto celebre per la prodigiosa mobilità della sua m.d.p. per la fluidità mai solo descrittiva dei suoi carrelli, per l’uso insieme psicologico e analitico del movimento. Con i personaggi dei suoi film, c’era in più la camera, personaggio soggettivo, occhio del regista–soggetto, centro mobile che si aggirava nella «storia» e nelle scenografie, per raccordare il pianto e il sorriso, il buio e la luce, i tendaggi e i personaggi, il passato e il presente.

La mobilità kubrickiana si scontra invece con l’evidenza quasi espressionistica dell’inquadratura, con l’imponenza dei materiali, con l’oggettività del meccanismo. Il movimento della m.d.p. è meno libero, meno «arbitrario», meno visibilmente inventato, in una parola meno soggettivo; non è continuo, si alterna con lunghe inquadrature fisse. Lo sguardo può fermarsi sull’immagine, lo spettatore può essere momentaneamente soggetto della visione prima di essere spiazzato dal movimento, mentre con Ophuls il moto perpetuo accentua la presenza registica ed è quindi meno ambiguo, dà se non altro allo spettatore la certezza di non esser lui il soggetto che costruisce la storia. La reclamizzata ed esasperata indipendenza di Kubrick, il suo accanimento nel difendere il proprio lavoro (insoddisfatto dei primi risultati, stampò personalmente, curando ogni dettaglio del colore, le prime quindici copie di Arancia meccanica), sono correlati al mutare dei suoi film–meccanismi (filmeccanismi), alla necessità di dare una firma esterna a film che, prodotti da una soggettività sviluppatissima, la nascondono completamente col loro corpo.

Siamo costretti a tornare, come segno del film kubrickiano, al monolito che non confessa i suoi autori perché forse non ne ha. Kubrick non è Fellini. Solo a uno studio attento e «negativo» (snaturante quasi) i suoi film possono essere riconosciuti. Solo istituita in partenza (nel titolo del saggio) l’unità all’interno del nome dell’autore possiamo parlare insieme di Arancia meccanica e di Barry Lyndon. Il cinema di Kubrick è talmente «soggettivo» da distruggere irrimediabilmente il suo soggetto nell’oggettività del meccanismo; esso ha quindi bisogno del nome, per sfuggire al gioco di massacro in cui indiscriminatamente vengono coinvolti i soggetti dal congegno–bomba. «Come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba» («ad amare il cinema», celia ma non tanto Kubrick su Films and Filming). In Stranamore sono molti gli individui che perseguono uno scopo: da chi vuole interrompere l’attacco, a chi vuole sfruttarlo, ma chi vince è solo la bomba fine del mondo, la pura negazione distruttiva (anche se, fuori dal film, sta la domanda: chi costruisce la bomba?). La derisione dei soggetti è evidente anche e particolarmente nei film che portano il nome nel titolo: Spartacus, Lolita, Stranamore, Barry Lyndon (quest’ultimo è già nel romanzo segno di beffarda finzione, poiché Redmond Barry non riuscirà ad essere veramente il nobile Barry Lyndon), il nome è già la sconfitta di sé, come in Rapina a mano armata l’introduzione dei personaggi uno per volta, nome e cognome, non può che preludere alla loro bassa statura e alla strage. Ma l’immagine più radicalmente ironica del «soggetto» resta quella dell’inizio di 2001. Dopo la breve inquadratura estremamente simbolizzata che apre il film (l’allineamento mistico, la congiunzione figurativa di sole terra e luna in un’unica linea verticale: tre punti successivi che annunciano il progresso, ribaditi dalle straussiane note ascendenti e che alla fine si trasformeranno in croce con l’inserimento, al centro, della sagoma del monolito posta orizzontalmente, o meglio in bilancia, in livella massonica: il «mattone» monolito è il simbolo chiave del progresso massonico), appaiono le scimmie. Proprio la scimmia sarà il «motore fisico», il soggetto effettivo del processo di sviluppo che segue: la scimmia semi–razionale che, lanciando l’osso trasformato poi in astronave, mette fisicamente in moto (nell’immagine filmica) Storia e metaStoria, come lo scimmione di Poe compiva il delitto della Rue Morgue (e la scimmia– filmmaker del Cameraman keatoniano? E Il magnifico scherzo hawksiano?).

Se in pratica, quindi, il problema del soggetto si pone e non si risolve, quasi apparentandosi a quello di Dio (come richiesta di «causa» da parte di un mondo–film), esiste tuttavia un film di Kubrick in cui il soggetto alla fine trionfa e non viene sconfitto. Si tratta di Arancia meccanica, il cui «nome» (espressione cockney per definire un tipo bizzarro) pure porrebbe nel modo più preciso la riduzione della persona a cosa, a macchina (anche se in Kubrick tale riduzione non è di per sé negativa). Alex il cattivissimo costruito da Kubrick come «un’incarnazione del male puro» [O], Alex l’ultraviolento che non ha progetti, che a suo modo è come «gli uccelli del cielo» (e i Drughi lo tradiscono non solo per la sua prepotenza, ma anche perché vogliono capitalizzare il loro modo di vita, accumulare, fare grossi bottini; Alex invece dice: «se avete bisogno di una macchina la staccate da un albero, se volete una ragazza ve la prendete, a cosa vi serve tanto denaro, di cosa avete bisogno che già non possiamo avere?»), non può fallire perché è l’immobilità circolare (le spire del serpente nel suo cassetto) del male e del piacere assoluto, di una vita bruta ma soddisfatta del suo essere. Il personaggio più vitale del film è lui, Alex, forse l’unico in tutto il cinema recente di Kubrick; saranno gli altri a essere frustrati nel tentativo di controllarlo. Il controllo fallisce appena vuole esercitarsi a danno del «personaggio negativo». Si è rimproverata a Kubrick la simpatia con cui si è portati a seguire visceralmente tale personaggio. Notano bene H. e I. Deer che «la vitalità è ancora possibile, ma solo se è dedicata alla distruzione» (come Slim Pickens a cavalcioni della bomba). Alex è vitale, non può che essere il personaggio più «attraente», confrontato con lo scrittore represso cui violenta la moglie con i genitori spenti e inebetiti, con il guardiano della prigione lui sì pateticamente «meccanico» nei movimenti e nel ragionamento, col cinico Ministro degli interni, col dottor Brodsky che conduce la castratoria «cura Ludovico», con la scheletrica «cat–lady», con i Drughi semi–deficienti, col cappellano (cui pure Kubrick affida il suo «punto di vista morale») retorico e molle, ecc. Alex è la musica, la suggestione. Alex ci guarda fissi negli occhi nel «primo piano» del film. I suoi occhi ruffiani ci vogliono ammaliare (come fanno nel film con le ragazzine e col Ministro e con tutti): sotto uno di essi porta appiccicato un sopracciglio finto, la maschera è pronta e il gioco va a incominciare.

Del tutto diverso il caso di Barry Lyndon. Il personaggio, rispetto al romanzo di Thackeray, viene depotenziato, spogliato, privato dei vivi caratteri di rogue settecentesco che dall’ottocentesco e moralistico romanziere vittoriano erano stati messi in mostra. L’avventuriero alto e grosso, dagli irsuti capelli neri, diventa il biondo e quasi efebico Ryan O’Neal. Le ire e i profondi contrasti col mondo che nascevano dai progetti di Barry sono qui appianati in un carattere le cui capacità razionali appaiono puramente adeguative, lo portano cioè a scegliere rapidamente e inesorabilmente quello che il destino ha già scelto per lui.

La voce fuoricampo che torna oggettiva (dopo Alex che si rivolgeva agli spettatori) spegne ulteriormente ogni speranza di uscire dal tracciato distillato della narrazione, che è poi tracciato della Storia stessa. Come l’uomo in 2001, Barry appare freddo, incapace di determinare il proprio destino. Come tutti i personaggi kubrickiani, è senza padre. («La morte del Padre toglierà alla letteratura molti suoi piaceri. Se non c’è più un Padre, a che raccontare delle storie?» Barthes). Il padre muore infatti in campo lungo nella prima inquadratura, in un rapido duello, senza che ne vediamo il volto (intravediamo da lontano la silhouette in una bellissima alba o tramonto), decisamente in secondo piano rispetto alla voce narrante che ne puntualizza la morte. Segue una breve scena in cui è presentata la madre. Dati i due elementi della generazione, Redmond Barry resta con i suoi nomi poco nobili, che più volte nel corso della storia rinnegherà e cambierà nel tentativo di nobilitarsi. Il problema del nome è fondamentale (come, per altro verso, nel primo film nouvelle vague che abbia superato la nouvelle vague: Adele H). Per il protagonista, la ricerca di un nome che sia anche un titolo si acquieta davvero solo nel «titolo»: Barry Lyndon, in realtà due cognomi che tagliano il suo nome personale (e nella scena con la ragazza tedesca c’è precisa distinzione tra nome e cognome) formando un nome–titolo puramente finto e inutile, poiché la firma valida sarà sempre e solo quella di Lady Lyndon. Nomi, volti, figure esangui, silhouettes preziose, in un film che – come 2001 – comincia con un esterno e finisce dentro una stanza. Barry Lyndon è il film di Kubrick che più chiaramente realizza, nell’assolutezza della descrizione «pittorica» (che subito palesa l’insufficienza della descrizione stessa), il proposito di Godard in Pierrot le Fou: «non bisognerebbe descrivere le persone, ma descrivere quel che c’è tra loro» (come Velazquez che negli ultimi anni della sua vita «non dipingeva cose definite, ma ciò che era tra le cose definite»). A ciò Kubrick arriva tramite un controllo assoluto dei personaggi, la loro subordinazione all’insieme, un far di loro strutture, figure, azioni. Raramente batte la strada della penetrazione psicologico–letteraria, se non in brevi battute. Più spesso, si è visto, preferisce la semplificazione satirica o quella «di genere», per costruire un cinema che (dominate le varie forme, come dice Quilty: «so tutto sulla tragedia, la commedia e la fantasia…») è – in senso aristotelico – tragedia dentro la quale si forma l’epica grazie alle possibilità di gioco temporale del cinema stesso. «La tragedia non è imitazione di uomini, ma di azione e di vita. E la felicità e l’infelicità sorgono in conseguenza dell’azione, e il fine stesso della vita è un’azione e non una qualità. Ora gli uomini hanno questa o quell’altra qualità in dipendenza del carattere, ma sono infelici o felici per le azioni che compiono. – Se non è possibile che si diano tragedie prive di azione, ce ne possono essere invece senza caratteri. –La tragedia dunque è imitazione di azione, e soltanto subordinatamente all’azione è imitazione di personaggi che agiscono». (Aristotele, Poetica, VI, 1450).

In quest’uso del personaggio non come «soggetto uomo» (a parte il caso Spartacus) ma come puro «motore di azioni», si può avvicinare il lavoratissimo cinema di Kubrick a quello seccamente brutale di Corman, dove domina solo la nuda struttura (però più pulsionale e selvaggia che controllata). E in ciò Kubrick si distacca da molto cinema col quale potremmo paragonarlo. La «fisicità» p.es. di Boorman (Senza un attimo di tregua), quando in Zardoz si confronta col mito – rovesciato – di 2001, il superamento dell’immortalità, il salto di qualità nell’evoluzione umana (l’ex–bruto Zed che diventa la perfetta mediazione tra natura e cultura); infine la «riproduzione», nella morte, del mito e della possibilità di cominciare all’infinito altre storie saghe racconti vite, si addolcisce e ci mostra proprio le possibilità del «soggetto». 2002 : la seconda odissea (Silent Running), diretto nel 1973 da D. Trumbull (autore degli effetti speciali nel finale di 2001), utilizza lo stesso spazio del film di Kubrick, e la presenza delle macchine, in senso opposto a 2001: l’umanismo del sogno ecologico del protagonista è mostrato internamente allo schermo, e non sono gli uomini «hallizzati» come in Kubrick, ma i piccoli robot sono come bambini: né space–opera né lo space–ballet kubrickiano, quindi, bensì una toccante «space–comedy» in chiave di ballata (Joan Baez). Umanismo oggettivato anche nel deludente (rispetto ad American Graffiti, del resto posteriore) THX1138 di Lucas, che ancora si rifà esplicitamente a 2001, rovesciandone la situazione cromatica e fisica in un trionfo del bianco dentro una storia banale e basata solo sul fascino figurativo di un mondo senza cielo, chiuso in un sottosuolo post–stranamoresco. Quanto al grande Solaris di A. Tarkovsky (contrapposto a 2001, in una lettera a Cinema Nuovo, n. 230, dal presidente dell’associazione dei cineasti sovietici: «Quando i protagonisti di simili film si slanciano verso le lontananze cosmiche essi vi portano, a differenza dei protagonisti di Solaris, i loro vizi terrestri, indistruttibili e insradicabili, contaminandone perfino le meravigliose macchine elettroniche, come succede, p. es., nel 2001 di Kubrick»), si vede bene che vorrebbe opporsi a 2001 rappresentando più l’uomo che la macchina, ma giunge tuttavia – attraverso il lirismo e la produzione onirico–mentale – alla stessa «misteriosa» riproduzione, all’eterno ritorno ecc. (Forse l’unico film che, in direzione certo più limitata, anticipa il rigore del meccanismo kubrickiano suscitando pure l’attenzione del pubblico, è un film italiano del 1941, Uomini sul fondo di F. De Robertis). Ma l’umanismo estremo di Kubrick non può più oggettivarsi in un umanismo immediatamente riconoscibile sullo schermo. E in Arancia meccanica la vita e l’uomo si affermano appunto solo nella barbarie, non ipotizzano un quadro sia pur utopico di «vita felice». L’utopia è totale, fuori dal mondo oggettivato in cui – non a caso – si muovono Alex e i suoi, che nelle maschere e nei costumi (tuta bianca, bombetta nera) rammentano i clowneschi personaggi beckettiani di Aspettando Godot.

L’OCCHIO E L’ORECCHIO (LA CURA LUDOVICO)

Sembra che lo sforzo fatto qui per mostrare la radice comune dei film di Kubrick si sia ridotto a dimostrare come tutti sono usciti dalla stessa fabbrica (per il che basta invero il titolo unificante il saggio), a ricostruire il processo (le varie catene di montaggio), mentre le opere restano diverse l’una dall’altra come diversi modelli di una stessa casa automobilistica, oggetti in cui non c’è traccia del processo.

«Ogni opera d’arte riuscita è una partita pari, un momentaneo intera rompersi di ciò che all’occhio che la scruta con tenacia l’opera rivela di essere: processo.» (Adorno, cit.). Sembrerebbe il momento dei giudizi di valore. Ma il giudizio di valore non può che nascere (se deve nascere), per i film di Kubrick, da un viaggio all’interno del controllato meccanismo che essi sono, e poi da un’uscita verso il centro esterno.

I film di Kubrick non si addicono alle liste di belle opere, alla composizione di «palmares» cinematografici. Sono così accanitamente «cinema» da divenire «altro», semplicemente «opera». Opere non paragonabili con le altre serie di film che amiamo (i western, i film di Truffaut e Chabrol, ecc.) e che restano sempre (nel) «cinema», opere che non si classificano perché ogni volta Kubrick vuole essere nuovo nella tecnica e nella concezione, e davvero ogni film vuole superate (eliminare) il precedente. Così, dopo lo sfruttamento totale che del cinema faceva 2001, Arancia meccanica – che sembra tornare a preoccupazioni più «umane» (la violenza, la libertà individuale) – ci mostra tutti i modi in cui lo spettacolo cinematografico agisce: sull’occhio, sull’orecchio. «La Corte non è interessata alle vostre esperienze visive» rispondeva arrogante il Pubblico Ministero di Orizzonti di gloria a un soldato che voleva giustificare l’interruzione dell’attacco («perché a quel punto vidi che…»). Kubrick, interessato alle esperienze visive dello spettatore, costruiva intanto una magistrale sequenza, giocata sui movimenti di Dax in mezzo al pavimento–scacchiera mentre in primo piano stavano sagome oscure e immobili, ora delle guardie, ora dei processati. Arancia meccanica è infine un concentrato di esperienze visive, un festival, un prontuario di procedimenti e trucchi cinematografici, che ricorda la complessità dei primi 15 minuti di Citizen Kane (dissolvenze, movimenti in verticale e in avanti, inquadrature espressioniste in profondità di campo falsi inserti documentaristici, una sorta di zoom perfino – nel 1941 – ecc.): dall’accelerato al ralenti, dai lunghi e ossessivi carrelli indietro all’immagine fissa, dal balletto al montaggio ritmico e violentissimo di marca eisensteiniana. Il film, nella varietà di provocazioni «spettacolari» imposte allo spettatore (che si tratti di spettacolo è più volte ribadito; dai décor stilizzati e teatrali in cui agiscono i Droogs, dal teatro abbandonato in cui si svolge la prima zuffa–balletto, al palcoscenico sul quale Alex deve mostrare in diverse «scenette» di essere stato reso inoffensivo dalla «cura», alla «scena» musical–cinematografica dentro cui alla fine Alex tornato «normale» si dedica applaudito come su un ring ai suoi exploit sessuali), ci fa subire la stessa «cura Ludovico» che occupa la parte centrale.

Tale cura è un trattamento che tende (behavioristicamente) a condizionare il comportamento dell’individuo inducendo in lui reazioni pavloviane di autocensura a ogni situazione in cui si trovasse a poter assumere atteggiamenti di violenza (o di aggressione sessuale). Una vera e propria «lobotomia degli istinti», tramite il controllo repressivo dei meccanismi psichici. Il pessimismo razionalista kubrickiano è qui spinto al massimo, come dubbio sul senso di qualsiasi educazione, poiché l’induzione di reazioni di rigetto o di accettazione verso diverse situazioni o manifestazioni reali è il principio cui alla lontana si riconduce ogni teoria dell’educazione (da Platone e Aristotele che parlano di «abituare l’individuo a provare piacere solo nelle cose buone», a Rousseau e a tutta la pedagogia moderna). La cura consiste nel proiettare al soggetto, fino alla nausea, pellicole su atti di violenza sessuale e non, sulle stragi naziste, e insomma su ogni forma di atrocità. Ma la nausea non deriva dall’accumularsi delle proiezioni, dal ripetersi incessante dell’immagine della violenza. In molti critici si trova quel «fino alla nausea» come conclusione di una cura che col bombardamento massiccio e violento sortirebbe l’effetto opposto, mansuetudine mitezza; mentre al contrario Alex nota con stupore che, mentre si proiettano le immagini «cine-brivido» che sempre lo deliziavano, sta male fisicamente: e giustamente si stupisce, perché il suo star male non è causato dalle immagini ma da una sostanza chimica (che produce in lui conati di vomito, spasmi, dolori alla testa) che gli viene iniettata prima di ogni seduta filmica. Non è l’ossessione a generare un rigetto «morale» del male–violenza, ma è il corpo che viene allenato, del tutto artificialmente, a collegare la visione del male con il male fisico, come i cani di Pavlov l’accensione di una lampadina con l’arrivo del cibo.

Quando, durante la «cura Ludovico», vengono proiettati ad Alex nazi–documentari accompagnati dalla musica del suo amato «Ludwig van», anch’essa gli diverrà fisicamente repellente. Per lo spettatore, Beethoven si rivela inglobato nella «barbarie totale» di cui parla Adorno, Beethoven come, «stimolante fisico» adorato da Alex nella prima parte del film, Beethoven come colonna sonora della barbarie nazista, Beethoven infine come il non–udibile che porta alla morte (per sfuggire alla tortura dell’ascolto della Nona impostogli dallo scrittore che ha riconosciuto in lui lo stupratore della moglie, Alex si getta dalla finestra). È sintomatico e ironico che, anche dopo la cura, Alex non provi nessun disagio fisico a canticchiare Singin’ in the Rain, che pure aveva accompagnato e permesso la «sequenza–balletto» delle violenze e dello stupro in casa dello scrittore: la canzone appartiene al passato di Alex, quando la violenza era solo «piacere» e gioco (Alex si tradisce con lo scrittore proprio zufolando il vecchio motivo). Alex, mentre vien fatto star male è costretto a vedere e sentire ciò che in condizioni normali gli farebbe piacere, sperimenta la natura di montaggio audiovisivo del cinema: l’immagine dell’orrore – i suoi occhi in primo piano, tenuti aperti da apposite pinzette per obbligarlo a vedere – riproduce distorcendola l’immagine dello spettatore in sala, dello spettatore di 2001 che non può distogliere l’occhio dallo schermo grande, e fa eco al battito di palpebra che annunciava e chiudeva la nuova «liberante» esperienza sensoriale dell’occhio durante la «corsa cosmica». Se Arancia meccanica è «storia dell’occhio» –dall’occhio «truccato» che Alex usa per il suo teatro di violenza con naso finto maschere e costumi, all’occhio «nudo» tenuto aperto per tortura —, il senso del film è nell’essere contemporaneamente «storia dell’orecchio».

Vista e udito, i due sensi più importanti nel formarsi della conoscenza, (ma) quindi anche nel formarsi delle illusioni (vedi il troncone umano cieco e sordo in Johnny prese il fucile – di Trumbo – che, non potendo toccare, si riduce a una situazione puramente mentale e sonnambolica in cui la distinzione tra sogno e realtà non ha più senso e la coscienza cartesiana può solo chiedere di morire), sono quelli cui là appello ogni film, e Kubrick mostra il loro collaborare e interagire. Di norma salvo che nel ghetto del film musicale, la musica viene occultata e fatta emergere solo di rado pur costituendo (cfr. Adorno e Eisler, La musica per film) il fondo amalgamante dei film, l’elemento che dà unità psicologica al seguito di immagini in movimento nella percezione del pubblico. Kubrick si oppone risoluto a quest’uso della musica con funzioni di «quinta sonora», e sulla musica lavora con estrema attenzione, costruendo il film sui due piani, sonoro e visivo. Già Orizzonti di gloria mostrava la volontà di utilizzare come «segno razionale» la musica, comunemente portata a svanire nell’irrazionale; in Lolita il tema omonimo si inseriva di frequente nella partitura a dare il ritmo dell’ossessione; in 2001 resistendo alla tentazione di usare musica contemporanea elettronica o concreta per accompagnare il viaggio nella SF, Kubrick compone una serie di sequenze–balletto (non opera, puntualizza il regista): balletti, ossia composizioni stilizzate dove figura e musica cercano un difficile equilibrio dove il senso non è prodotto da uno dei due elementi, ma solo dalla loro costellazione. I balletti spaziali di 2001 (p. es. l’allunaggio sul Danubio Blu), e i momenti in cui la musica come unico fattore sonoro determina l’atmosfera psicologica del lento scivolare nello spazio (nel nero la massima velocità è lentezza, finché non si arriva al tunnel di colorate immagini cosmiche) o dà (i cori di Ligeti) un vertiginoso senso di attesa e di inadeguatezza alla voce umana, sono compresi in una partitura che inizia e si conclude con il salto zarathustriano di R. Strauss. Ma, finite le immagini, sui lunghi titoli di coda torna la ricostruzione di una promessa d’armonia col valzer di Johann S.

In Arancia meccanica anche la musica appare in tutte le sue forme. Ora classica ma «metallizzata» elettronicamente (straniata, un po’ distorta): e si ha la sequenza di apertura nell’ambiente pop costellato di nudi alla Alien Jones, in cui in un contrasto di blu–neri e bianchi, e su uno smagliante carrello all’indietro dentro al décor, la musica (un lamento funebre di Purcell) pone subito il film sotto il segno della morte. Ora puramente classica (classico–leggera): ed è il Rossini della Gazza Ladra che troviamo nel balletto di violenza con la banda rivale (lucidità che si fa rituale); oppure è il Beethoven della Nona, in originale o elettronico, che ironicamente è usato per un montaggio velocissimo di immagini di una statua del Cristo in camera di Alex, o in un rifacimento dell’inno alla gioia. In un collage di brani molto diversi l’uno dall’altro, è comunque sempre la suggestione e seduzione della musica in primo piano (con la figuratività pop), specie nella prima parte. Fisicamente, si è trascinati dalla violenza dei balletti, quasi a condividere lo scatenamento di Alex. Ci son due sequenze chiave in questo senso: una è il balletto in casa dello scrittore, durante il saccheggio e lo stupro della donna, regolato da Alex–McDowell al ritmo della celebre vecchia canzone (una delle più belle della storia del «musical», ripresa nel memorabile film di Kelly e Donen) Singin’ in the Rain, in una perfetta interazione di immagini e musica, che non può non piacerci, anche se i Drughi picchiano, imbavagliano, umiliano, stuprando la donna sotto gli occhi del marito; l’altra, – che spiega il fascino della precedente, mostrando le connessioni tra piacere e distruzione, tra pura e astratta razionalità musicale e violenza cieca e irrazionale – vede Alex avanzare con i suoi Drughi costeggiando un bacino urbano, pensando assorto come riassicurarsi il dominio sui compagni che lo contestano, («di colpo, la bella musica che veniva da una finestra mi venne in aiuto») e al suono ancora della gazza rossiniana scopre fulmineamente Alex gettare in acqua un Drugo e ferirne un altro, mentre il rallentatore evidenzia il tempismo del giovane e anche la bellezza meccanica della scena.

La musica, sia la più classica e nobile o siano le canzonette – come «stimolante somatico» appunto – è quasi una fonte d’azione, in una unica maniacale livellata cultura pop il cui volto si svela nella crudeltà che sembra nascosta al fondo della simpatica piacevole e ottimistica Singin’ in the Rain con tanta naturalezza coniugata alla rappresentazione visiva della violenza. L’operazione che compie la musica dando un senso ai materiali ripete il funzionamento della «cura Ludovico». La violenza che ci pareva «bella» nella prima parte, diventa anche per noi «insopportabile» dopo la cura, perché è musica distorta e angosciosa quella che accompagna la puntuale violenta vendetta che Alex deve subire dalle sue ex–vittime dopo il rilascio. Lo spettatore si accorge di un divario fisico tra la risposta istintiva dei sensi alle immagini e l’eventuale condanna morale della violenza; perché anche noi siamo colpiti solo dal fatto di star male (sul piano della percezione) per la musica lancinante e per le riprese in camera a mano ondeggiante o in soggettiva spiazzante (Barthes: «Nessun oggetto sta in un rapporto costante col piacere [Lacan a proposito di Sade]»). Sempre, in Kubrick, ambiguità del piacere e della fascinazione: vedi lo scrittore sadico e sadiano – infatti Patrick Magee, Sade nel Marat–Sade di Brook – che gode nell’infliggere la Nona. E la tematica cattolica di Burgess (e qui di Kubrick) del libero arbitrio viene portata a un punto di rottura, resta irrisolta come di fronte al problema del «male metafisico». Se Alex torna senza danni (dopo la cura contro la cura) all’amato Beethoven di un tempo sentito nello stereo regalatogli dal Governo, e al sesso vissuto come puro spettacolo (cfr. nella prima parte, la sequenza acceleratissima dell’orgetta accompagnata da un frenetico Guglielmo Tell elettronico), è il lieto fine nell’amoralità dello spettacolo, del cinema appunto. L’inquadratura finale (Alex che fa all’amore con una bionda, tra due ali di folla plaudente in costume vittoriano, in un letto di falsa neve «da film») è in qualche modo utopica: molto breve e ambigua, se quasi tutti l’hanno moralisticamente vista come il ritorno di Alex all’abbrutimento (è vero però che la ragazza non è violentata, anzi lei sta sopra e lui certo sta provando piacere), ma ha sempre l’aspetto artefatto e «filmico–hollywoodiano» di tutti i sogni e gli incubi di Alex. Anche la vitalità di Alex è puramente «sintetica» (come la musica), automatica. Il suo stesso inconscio è l’inconscio della cultura popolare di massa: quando sogna appaiono sullo schermo esplosioni tratte da film «preistorici» della Hammer, o il fungo di Stranamore, o lui stesso con i denti da Dracula; quando in prigione fantastica sui libri più violenti e scabrosi della Bibbia, si immagina nelle vesti di personaggi da film in costume e kolossal hollywoodiani. Su questa cultura popolare dell’occhio si costruisce la doppia metafora di Arancia meccanica, così come sulla circolazione mass-mediale di ogni tipo di musica. La confessione che si tratta di un meccanismo che questa volta chiama direttamente in causa le nostre percezioni e associazioni audiovisive inconsce, e la subliminalità del cinema, si ha anche nei titoli di coda, con i nomi che spiccano su fondali alternati riproducenti sempre gli stessi colori, dopo il solo arancione dell’inizio (blu, violetto, verde, rosso, arancione). (C’è una politica o linea morale dei colori?). Intanto, dopo lo strano silenzio sospeso dell’ultima succitata inquadratura, torna sui titoli Singin’ in the Rain, torna la gioiosità della barbarie, ironica conclusione di un percorso musicale che si era iniziato con un lamento funebre.

L’aspetto disarmonico (su una struttura narrativa ancora una volta calcolatissima e perfetta) del film, il meno unitario apparentemente di Kubrick, è proprio dato dal carattere di summa spettacolare che Kubrick ha voluto dargli. Così, è solo ipocrisia condannare in quanto brutti i trucchi troppo evidenti e meccanici (la sexy–sequenza accelerata), i colori orribili (verdi violetti arancioni: ad essi si oppone la divisa bianca di Alex, contraddittoria immagine di purezza nel male) in casa della famiglia di Alex, ecc. Ribellarsi, dopo il fascino ballettistico della prima parte, alla monotonia della prigione (scandita dalle marce ufficiali britanniche di Elgar), o al sarcastico accelerato che mostra il facile rovesciamento dell’armonia in automatica barbarie, o ai colori brutti non assorbiti dal «bello», è come volere che i genitori di Alex siano «umani» e vivi invece che spenti e meschini. Nel «montaggio totale» che è Arancia meccanica, il «brutto» sociale impedisce la pura apologia della tecnica cinematografica, la disperazione beckettiana impedisce la facile identificazione con il personaggio che difende il libero arbitrio o col moralismo

Quanto alla violenza, non è inserita in un processo magari assurdo ma in ogni caso «necessario» come nel Peckinpah di Cane di paglia (i due film uscirono insieme, insieme furono anche accusati di fascismo latente). Con la solita riduzione ironica, è la violenza come totale concreta astrattezza che si manifesta qui, puro piacere di distruzione; e il problema è ripresentato nell’aspetto di «costruzione assoluta» (violenta e suggestiva) che ha il film. Anche Kubrick, infatti, per costruire le sue «arance», si affida infine al montaggio. Anzi, è questa (in quanto ultima e decisiva, quella che chiude) l’operazione che preferisce: il momento del controllo finale.

Pubblicato in Stanley Kubrick, di Enrico Ghezzi, Firenze: La Nuova Italia