Il 1° settembre 1939, l’esecuzione di un concerto del pianista Wladyslaw Szpilman alla radio di Varsavia viene interrotta dal bombardamento tedesco della città. Szpilman è ebreo e con la sua famiglia subisce le prime conseguenze delle leggi razziali: devono tenere in vista sulla manica la stella di David, perdono il lavoro, i loro beni vengono confiscati. Il 16 novembre tutti gli ebrei vengono confinati nel ghetto. Cominciano le perquisizioni, le deportazioni e le uccisioni casuali. Una sera, mentre la famiglia è riunita a tavola, i nazisti irrompono nel palazzo di fronte. I dirimpettai vengono fatti alzare e il vecchio sulla sedia a rotelle che non obbedisce all’ordine viene buttato giù dal balcone. Un’altra notte, Wladyslaw, camminando lungo il muro del ghetto, assiste all’uccisione a bastonate di un bambino che stava rientrando attraverso un buco nel muro.

Un po’ di tempo dopo, tutti gli ebrei vengono raccolti in uno spiazzo antistante la stazione. Il padre di Wladyslaw compra una caramella e la divide tra i sei componenti la famiglia. Si avviano al carro merci in partenza per i campi di concentramento, ma uno degli ebrei che fa parte della polizia al servizio dei tedeschi, un conoscente della famiglia Szpilman, intercetta Wladyslaw e lo costringe ad andarsene. «Cammina, non correre; e non ti voltare». Wladyslaw si allontana, si rifugia nel caffè dove suonava il piano, il padrone lo chiama da un pertugio sotto una pedana. Si nascondono. Wladyslaw lavora come muratore con una squadra di operai ebrei: il lavoro è massacrante, il cibo scarsissimo, frequenti le decimazioni. Decide che vuole uscire dal ghetto. Aiutato da amici della Resistenza polacca, viene nascosto in un appartamento. Non deve far rumore.

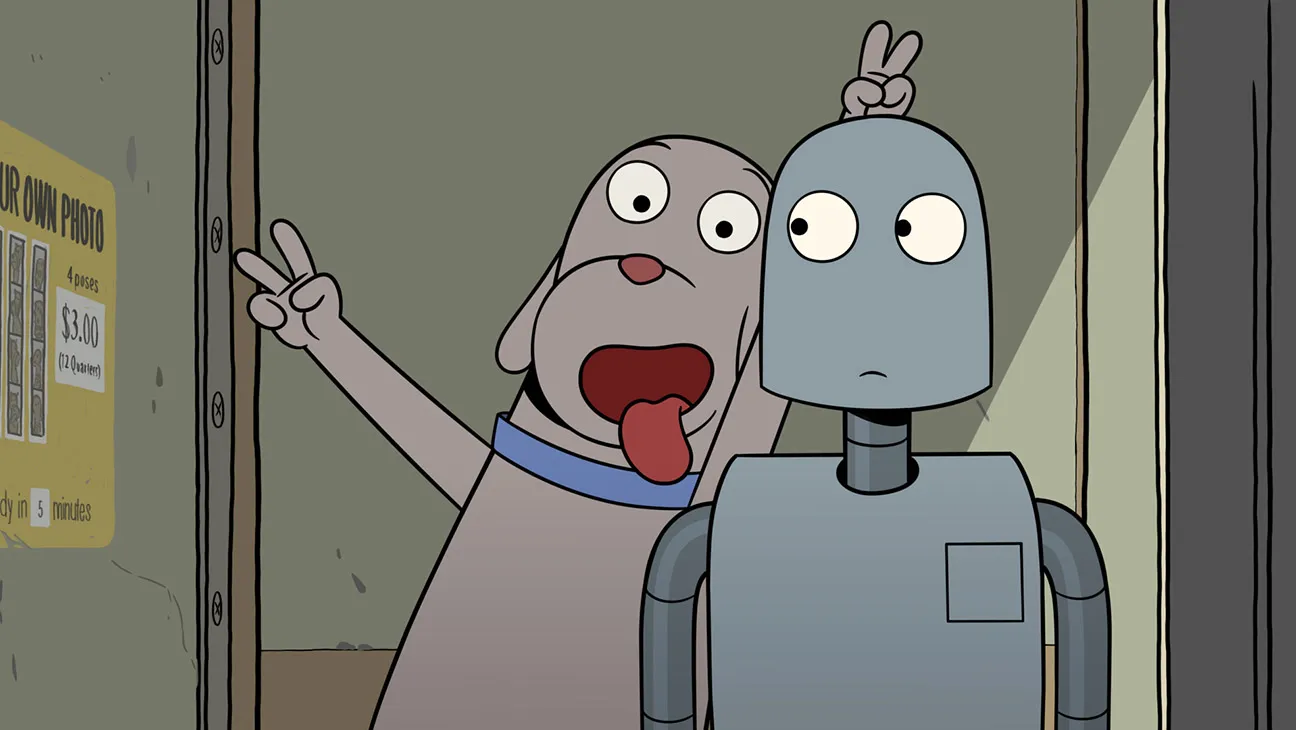

Un giorno, fa cadere una pila di piatti; una vicina di casa comincia a urlare; Wladyslaw fugge dal palazzo, mentre la vicina urla contro l’ebreo. Va a un indirizzo d’emergenza, dove incontra Dorota, una violoncellista conosciuta il giorno del bombardamento di Varsavia, che nel frattempo si è sposata e aspetta un bambino. Dorota e il marito lo nascondono in un altro appartamento, affidandolo a un tecnico della radio, che gli porta i viveri. Ma il tecnico, che spende in giro la sua notorietà di pianista per raccattare denaro, lo abbandona e lo lascia quasi morire di fame. Dorota e suo marito intervengono in tempo e lo fanno curare. Ma Wladyslaw è costretto a fuggire da un bombardamento che distrugge il palazzo. Si rifugia nell’ospedale di fronte. Quando questo viene incendiato, si allontana tra le macerie di Varsavia. Trova un altro nascondiglio, nella soffitta di una villa che pare abbandonata. Scopre una scatola di melanzane e, di notte, scende ai piani bassi in cerca di un apriscatole. Ma si trova di fronte un capitano della Wehrmacht, che gli chiede chi è e, quando scopre che è un pianista, gli ordina di suonare il pianoforte. Wladyslaw suona; il capitano decide di aiutarlo. La villa è un quartier generale nazista. Il capitano lo rimanda in soffitta e gli porta dei viveri. Un giorno gli dice che si stanno ritirando e che i russi stanno arrivando. Vedendolo rabbrividire, gli dà il suo cappotto. Quando arrivano i russi, Wladyslaw esce, ma rischia di essere ucciso perché scambiato per un tedesco. Un amico incontra dei nazisti raggruppati in un recinto prima di essere inviati nei campi di concentramento; uno di loro, un capitano della Wehrmacht, gli chiede di andare da Wladyslaw Szpilman e di dirgli che lui è là; ma non riesce a dirgli il suo nome. Wladyslaw lo cerca, ma non riuscirà a rintracciarlo. Torna a suonare alla radio e dà un grande concerto.

Una questione di morale

A quasi sessant’anni dalla sua fuga dal ghetto di Varsavia (sbattuto fuori attraverso un buco tranciato nella rete metallica dal padre, la stessa mattina in cui i nazisti deportarono gli ultimi ebrei), Roman Polanski fa finalmente il suo film sull’Olocausto, un film solo all’apparenza tradizionale, solo all’apparenza sottomesso alle regole accattivanti di uno spettacolo internazionale. In realtà, Il pianista è quanto di più distante si possa immaginare dal presunto buon gusto, dal compiacimento, dalla patina soffocante e lustra che omogenizza tante coproduzioni europee, soprattutto se in costume. La premessa è indispensabile, non perché Polanski abbia bisogno di alcuna “giustificazione”, ma perché si sono sentite, fin da quando il film fu presentato in concorso a Cannes, troppe voci titubanti o apertamente ostili che l’hanno sommariamente omologato alle tante operazioni di maniera che ci hanno appiattito il palato e l’immaginario, al punto che non riusciamo più a distinguere la sterile eleganza dal puntiglio di una ricostruzione storica, non riusciamo nemmeno più a percepire una regia personale, accorata, lucidissima, quando la vediamo al lavoro per due ore e mezzo.

Nel 1961, Jacques Rivette, allora giovane critico dei «Cahiers», scrisse un celebre articolo su Kapò di Gillo Pontecorvo: «Guardate la scena in cui Emmanuelle Riva si uccide, gettandosi sul filo spinato ad alta tensione; l’uomo che decide, in quel momento, di fare un carrello in avanti per reinquadrare il cadavere dal basso verso l’alto, avendo cura di inscrivere la mano alzata esattamente in un angolo dell’inquadratura finale, quest’uomo merita solo il più profondo disprezzo». L’articolo si intitolava «De l’abjection» e parlava, naturalmente, di moralità e di quanto la forma del cinema debba necessariamente corrispondere a una presa di posizione etica, nei confronti della materia narrata e nei confronti dello spettatore. Ora, mi sembra che oggi, in anni magri per il cinema, il formalismo abbia rimpiazzato qualsiasi metro di giudizio, anche se mascherato da formalismo all’incontrario: nella ricerca del nuovo e del non compiacente, si privilegia la scarna ostinazione realistica (linea Dardenne-Kaurismàki-Kiarostami, e fin qui nulla da eccepire) e soprattutto il fuoco d’artificio modernista di stampo francese e orientale (che ormai non è più neppure tanto moderno: quelle che parevano le rivelazioni francesi anni ’80 si sono misericordiosamente ridimensionate o perdute e anche nell’area cino-giapponese gli autori indicano strade divergenti, dal minimalismo ironico di Tsai Ming-liang al barocco passionale di Wong Rar-wai alla stilizzazione pittorica di Kitano). Tutto quello che sa di cinema classico si butta via, senza aver voglia di distinguere tra il “classico” e il paratelevisivo; l’idea del “romanzo”, con le sue ampiezze narrative e le sue dinamiche psicologiche, viene sempre più accantonata a favore dell’aneddoto o della fantasmagoria (salvo poi andare in estasi quando ci arriva un raro prodotto da Bollywood).

Il pianista, invece, è un grande, oscuro romanzo, un Tess della persecuzione nazista, una seduta d’analisi, in chiave storicizzante, dell’anima tormentata che portava dentro di sé i fantasmi dell’Inquilino del terzo piano. Di tutti i film visti nell’ultimo decennio sull’Olocausto è certamente quello che meno ci riconcilia con la Storia e che meno usa il cinema nella sua chiave consolatoria. E soprattutto è un film che mai e poi mai cade nella trappola dell’autocompiacimento, dell’immoralità del carrello (o della musica, o del dolly, o dell’effetto insistito).

Lezioni di Storia

«E la fortuna ad aiutare la Storia»

Memorie di prima mano, quelle di Wladyslaw Szpilman e quelle di Roman Polanski bambino: il progredire degli avvenimenti, nella prima parte del film, ha una scansione inevitabile e incredibile. Tutto succede, tra il bombardamento di Varsavia del 1939 e il 16 agosto del 1942, quando gli ultimi ebrei del ghetto vengono deportatati, senza che nessuno riesca a crederci. «Brindiamo alla Gran Bretagna e alla Francia. Andrà tutto bene», dice la famiglia di Wladyslaw riunita intorno alla radio, all’annuncio della dichiarazione di guerra. Andrà tutto bene, nonostante la stella di David applicata sul braccio, nonostante agli ebrei venga interdetto l’ingresso nei bar e nei parchi, di sedersi sulle panchine e di camminare sui marciapiedi, nonostante la requisizione dei beni e il confino nel ghetto, dal 31 ottobre 1940. La Storia rotola nel regno dell’assurdo e dell’inconcepibile: e che altro sono le persecuzioni razziali, qualsiasi sia il loro colore politico, con la loro irrazionale e strumentale demonizzazione dell’altro? I nazisti sono cattivi, umiliano, torturano, uccidono, a caso. Il loro potere è enorme e totale; è il meccanismo della Morte e la fanciulla che assume le sue sembianze più spicce e meno fascinose: far ballare uno zoppo in mezzo alla strada, picchiare un bambino che sta scomparendo in un buco nel muro fino a spezzargli la schiena, buttare dal terrazzo un vecchio in carrozzella perché non ha obbedito all’ordine «In piedi!», sparare alla testa a una donna che chiede «Dove ci portate?», ricaricare e sparare all’ultima vittima di una decimazione che la sorte aveva per un attimo risparmiato (e questa scena ci dice quanto Polanski rifugga dai cliché narrativi tradizionali: in qualsiasi altro film, l’uomo, un amico di Wladyslaw, davanti al quale la pistola del nazista fa cilecca, si sarebbe salvato). La brutalità arriva brutalmente, all’improvviso, senza eleganza. Certo, sono gesti che ci aspettiamo; ma quello che forse non ci aspettiamo è la loro rapidità e la loro relativa freddezza: l’Olocausto non è romantico, è un vecchio che si butta a mangiare da terra la sua zuppa che si è rovesciata, il lamento insopportabile di una donna che ha soffocato il suo neonato per impedirgli di piangere durante una retata, un cadavere accasciato su se stesso che resta là nella strada, per ore e giorni. Lo sguardo di Polanski fissa il gesto, la morte, senza indulgenza. La Storia continua a scivolare tra le dita di un popolo senza che nessuno riesca a fermarla; forse è il caso che la trascina.

«E la fortuna ad aiutare la Storia», dice uno dei militanti comunisti che aiuta Wladyslaw. Dentro questa Storia si muove un’umanità contraddittoria: polacchi generosi e polacchi che lucrano sugli ebrei che nascondono, lasciandoli morire di fame, ebrei che non capiscono o che capiscono troppo tardi, ebrei che si trascinano con dignità fino al carro bestiame che li porta allo sterminio ed ebrei opportunisti che accettano di servire nella polizia tedesca, nazisti ignobili e un nazista generoso (per una volta, la vita ha superato la finzione), o forse solo esausto di tanto orrore e toccato da Chopin e dalle mani di Wladyslaw. La fortuna che modifica la storia personale di Szpilman è tutta in quelle mani, nella sua arte. E forse questa è la traccia narrativa più soggettiva che Polanski tesse nel suo film: per quanto il ricordo delle persecuzioni che visse e vide durante l’infanzia a Cracovia è filtrato dall’oggettività del trascorrere del tempo, e perciò è rarefatto, distante e tanto più tremendo, così l’idea (che corre nella sua lucida autobiografia, come in quella più disordinata di Szpilman) che sia stata l’arte a salvare la sua vita, a farlo ogni volta riemergere da orrori e sventure, a dare stabilità alla sua mente che sfiorava il baratro, è l’unico filo di suggestione poetica che Il pianista si concede. Il momento in cui Szpilman, davanti a un pianoforte che, pena la sua vita, non deve suonare, muove le mani nell’aria e ascolta la sua musica immaginaria è uno dei più intensi e liberi del film; e il finale, con il concerto concluso dall’applauso del pubblico, è un omaggio alla forza dell’arte.

Lezioni di regia

«Il cibo è più importante del tempo»

Quando la famiglia di Wladyslaw scompare, inghiottita dal treno merci, e lui trova rifugio nell’anfratto sotto la pedana del locale in cui suonava, il mondo letteralmente si ribalta. Tutto quello che prima era visto con gli occhi di un popolo, e vissuto sulla sua pelle, si allontana ulteriormente, si rarefà nella percezione parziale e alterata di un singolo individuo braccato. Nella seconda metà del film vedremo tutto dalle finestre degli appartamenti e degli edifici che, uno dopo l’altro, saranno il rifugio di Szpilman; le notizie saranno quelle, rare, che gli porteranno i suoi protettori. La sopravvivenza (una patata con le radici, sei fagioli, un barattolo di melanzane) diventa il metro del racconto. Szpilman si è trasformato nell’inquilino del terzo piano, circondato da un mondo ostile, da vicini di casa pronti a denunciarlo, pronto a saltare dalla finestra piuttosto che essere catturato, incapace persino, se non dopo lunghi momenti, di accorgersi che la Varsavia nella quale fugge si è trasformata in un ammasso di rovine.

Qui, la regia di Polanski rivela tutta la pulizia e il rigore già evidenti nella prima parte. La distanza dalla quale sono visti tutti gli episodi, che nella prima parte dava a noi come agli ebrei del ghetto la sconfortante sensazione di spettatori impotenti, diventa la condizione di vita di Wladyslaw. Tutto è parziale, frammentato; il quadro della Storia è proiettato da uno spettrale specchio convesso. Le percezioni di Wladyslaw procedono a lampi: fame, fuga, il benessere di un bagno, la sordità dopo un bombardamento, un buco che si apre nella parete, una strada oltre un muro, il bisogno di un apriscatole, il sapore della marmellata sulla lingua. Polanski non cerca le buone maniere né la commozione; non ha indulgenza per i suoi personaggi e per il cuore degli spettatori. E taglia, taglia sempre un momento prima che il cinema cominci a compiacersi della miseria e dell’orrore; accenna un dolly su Varsavia bruciata e lo blocca in alto, solo per un attimo; un campo lungo, su Wladyslaw che cammina tra le valige abbandonate dagli ebrei deportati, e subito lo interrompe; un accordo musicale, e lo frantuma nel silenzio delle immagini successive. L’uso della musica, in una storia in cui la musica è letteralmente fonte di vita, è forse l’elemento più indicativo del controllo spasmodico di Polanski sulla sua materia e sulle sue emozioni. A parte le scene in cui i brani musicali sono contestuali (i due concerti alla radio e l’ultimo in teatro, le ballate che i tedeschi costringono gli ebrei a danzare, la sonata immaginata da Wladyslaw e quella che gli richiede il capitano della Wermacht), la musica da film praticamente non esiste. Risuona solo qualche accordo, ogni tanto, ma sempre si interrompe prima della fine della scena, come se tanto orrore e tanta disperazione non dovessero essere in nessun modo “aiutati”, “digeriti”, ma essere invece lasciati in tutta la loro crudeltà al nostro sguardo indifeso. E in questo lavoro costante di sottrazione che emerge la moralità profonda del film di Polanski, la distanza abissale che separa la sua regia da qualsiasi messa in scena compiaciuta, la sua visione storica da ogni generica ricostruzione in costume. Affondata in un dolore inestinguibile e lucido, la sua vicenda “di salvezza” non ci permette mai di riappacificarci con il nostro passato.

* * *

La ripetizione e la differenza

di Francesco Cattaneo

«Al culmine della disperazione, solo la passione per l’assurdo può rischiarare di una luce demoniaca il caos. Quando tutti gli ideali correnti – di ordine morale, estetico, religioso, sociale, ecc. – non sanno più imprimere alla vita una direzione né trovarvi una finalità, come salvarla ancora dal nulla? Vi si può riuscire solo aggrappandosi all’assurdo, all’inutilità assoluta, a qualcosa, cioè, che non ha alcuna consistenza, ma la cui finzione può creare un’illusione di vita».

(E.M. Cioran, Al culmine della disperazione)

Il pianista appartiene – con un’evidenza davvero sorprendente – al continente della messinscena classica, trasparente. Polanski racconta la vicenda del suo film (che è anche la sua vicenda) con una linearità e una sobrietà stilistica, che sono, al cuore di una trasposizione che mette in scena il dolore personale come collettivo, un’esigenza di tatto, di discrezione, di pudore. Che sia proprio il regista polacco a usare questa forma invita a interrogarsi circa la collocazione del Pianista all’interno del corpus cinematografico di Polanski e a definire i rapporti con le altre sue opere.

Quel che va precisato sin dall’inizio è che con Il pianista non siamo di fronte a una rivoluzione copernicana della messinscena, a un sommovimento tellurico che aprirebbe un abisso tra il corpo dell’ultimo film e quello di tutti i precedenti. Polanski si è sempre confrontato con i meccanismi linguistico-tematici del cinema classico, realizzando un cinema quasi di “genere” e con un’impaginazione pressapoco trasparente. In questo “quasi”, in questo “pressapoco” sta in effetti tutto Polanski, con la sua trasparenza sottile, dapprima impalpabilmente e poi vieppiù tangibilmente ambigua. Il tutto inserito in un contesto (filmico ma anche direttamente spaziale) che è una gabbia emergente e pervasiva, metafora di un destino opprimente di cui noi siamo kafkianamente complici. I “luoghi” di Polanski sono sempre stati spazi separati e circoscritti, delle isole, con un carattere latamente claustrofobico (non è sempre vero che lo spazio è fisicamente ristretto e oppressivo) e in cui si instaurano dinamiche apparentemente accidentali e circostanziali, ma sotterraneamente inevitabili e inesorabili, che portano a un’interazione conflittuale e senza alternative tra i personaggi. Questo topos si declina di volta in volta in fogge eterogenee: una barca (Il coltello nell’acqua), un appartamento (Repulsion, Rosemary’s Baby, L’inquilino del terzo piano), un castello (Cul-de-sac, Macbeth), una nave (Pirati, Luna di fiele), una villa isolata (Che?, La morte e la fanciulla).

Tali luoghi, cui si perviene tramite uno spostamento verticale (ascensionale o discendente), sono in realtà facilmente accessibili: l’agrimensore K – in una ideale rivisitazione polanskiana di Kafka – può facilmente entrare nel castello, può aggirarsi al suo interno come se non vi fossero affatto guardiani (che lo costringano sulla soglia) (1). Il K di Polanski è allora un personaggio «abbastanza intraprendente, niente affatto timido […] guidato almeno all’inizio da una fiducia nelle proprie forze»: più che essere un agrimensore, egli è un marinaio. Una volta all’interno del castello, però, le cose cambiano, perché «le sue leggi non sembrano meno oscure di quelle del Castello kafkiano» (p. 9) e, se l’accesso è agevole, l’uscita risulta ben più ostica e accidentata (sotto ogni versante rimane paradigmatico Cul-de-sac, con l’attesa di un Godot/Katelbach che non termina mai e con una sosta nel castello/prigione che, ironicamente, proprio mentre l’intrico sembra sul punto di risolversi, si rivela mortalmente eterna). La classicità di Polanski è sempre leggermente sfalsata, vuoi per un surrealismo diffuso, vuoi per la deformazione della “realtà” operata da alcuni personaggi (Repulsion, Rosemary’s Baby, ecc.). Un ulteriore sfrangiamento della trasparenza (in particolare della linearità narrativa) si ha nella vocazione polanskiana per la circolarità’, l’espediente di chiudere molti film con situazioni che riecheggiano quelle iniziali, revoca in dubbio la veridicità e l’oggettività di quanto è stato visto, alludendo alla sua possibile appartenenza alla dimensione dell’onirico. «Polanski lavora ancora e sempre sul versante oscuro della spettacolarità, dove tutte le storie-ben-costruite si sbriciolano, alla fine, nella polvere inconsistente del dubbio, tra le mancanze, gli incidenti, i lapsus del visibile» (p. 13).

Il pianista si apre con una dinamica, narrativa quanto strutturale, che rientra senza residui nella paradigma tipico degli incipit di Polanski: si ha una situazione normale, ordinaria, presentata con chiarezza, che inesorabilmente degenera, precipita nell’assurdo. Il pianista Wladislaw Szpilman, la sua famiglia, la Polonia intera, vengono investiti dall’offensiva tedesca, che stravolge le loro vite, ancora fiduciose in una rapida e indolore cessazione del conflitto. Szpilman, contrariamente alle apparenze, viene presentato in modo tutt’altro che remissivo e rinunciatario: nella sala di registrazione della radio polacca egli continua a suonare nonostante i bombardamenti e la fuga di tutti gli altri. Sta rivendicando la sua musica, sì; ma soprattutto la sua vita. Poi gli avvenimenti incalzanti fanno irrimediabilmente incrinare ogni fiducia: la famiglia di Szpilman viene deportata; il protagonista evita l’internamento solo per caso.

L’incedere dell’assurdo e dell’orrore, il suo irrefrenabile dilagare sulla scena, è oggettivamente incontenibile. Qui corre la differenza specifica del Pianista. Non c’è più quella cornice circolare che sospendeva il confine tra reale e irreale, e che inscriveva l’assurdo nella categoria del possibile – un possibile sempre latente come trama occulta di ogni cosa – piuttosto che del flagrante. Nel Pianista l’insensatezza, l’annichilimento, sono debordanti, incontenibili, assillanti; troppo evidenti. Semmai è proprio quest’eccesso (di evidenza, di presenza, di trasparenza) che getta ancor più di fronte a una cortina soffusa di nulla, di Male ridotto a pura sordità e mutezza (puro difetto, defectum boni, come conseguenza paradossale dell’eccesso di presenza). L’assurdo nel Pianista è tanto più cieco e impenetrabile perché si presenta nelle spoglie del suo opposto: il caso. Quest’assurdo è dunque nell’ordine della casualità, piuttosto che dell’onirico, e l’ambiguità – se c’è – sta nel rapporto tra caso e destino piuttosto che nel rapporto tra reale e immaginario. Il pianista non appartiene alla “logica” di Rosemary’s Baby («Per la credibilità, decisi dunque di preservare un equivoco: la possibilità che le esperienze soprannaturali di Rosemary siano un puro prodotto della sua immaginazione […]. Il sabba delle streghe e la possessione di Rosemary da parte del demonio potrebbero non essere altro che un incubo; Guy potrebbe averla graffiata mentre facevano l’amore; la serie di incidenti potrebbe non essere altro che un seguito di coincidenze») quanto piuttosto – per cercare un referente – a quella di Tess («Tutti i mali che affliggono la vita di Tess sono il prodotto fortuito di quelle piccole coincidenze che determinano il nostro destino. Se suo padre non avesse incontrato, ubriaco, un prete che gli rivelava le sue origini aristocratiche, il dramma non avrebbe avuto luogo. Tess avrebbe vissuto fino alla fine l’esistenza pacifica d’una contadina del Dorset. Non avrebbe incontrato Alec d’Urbeville, non sarebbe stata violentata e non sarebbe finita sul patibolo») (2). Non a caso Tess, come Il pianista, rimanda alla vicenda biografica del regista: esso è dedicato alla seconda moglie, Sharon Tate, morta per mano della banda di Charles Manson. Un’altra ferita impossibile da rimarginare, da “astrarre”.

Se lo spazio tipico di Polanski è quello dell’isola, Il pianista lo disattende, insieme ampliandolo e restringendolo. Il protagonista è sì costretto a peregrinare tra ambienti ristretti, claustrofobici (una pedana rialzata, appartamenti, locali in rovina), ma nella dinamica del restringimento sta anche l’ampliamento: proprio perché egli peregrina da un posto all’altro, trovandoli tutti egualmente inospitali, è chiaro che la gravosità dello spazio è qualcosa di pervasivo, che concerne tutto un quartiere, una città, una nazione, travolta dall’onda di follia della Storia. Lo spazio nella sua integralità è impregnato di assurdo, e la claustrofobia è per la prima volta qualcosa che si prova anche all’aria aperta, cioè in qualsiasi posto si vada. In questo spazio il protagonista pare regredire a condizioni sub-umane: in continuità con la presenza (reale quanto surreale) degli animali nei suoi film, Polanski lo raffigura come un topo.

Altrettanto emblematica dell’assurdo appare la circostanza per cui è il caso che fa sopravvivere Szpilman: non c’è nessuna catarsi, così come nessuna retorica. Non c’è una vera speranza in questo perdurare, perché esso è insensato, meramente biologico (anche se non compromissorio e complice): insensato come l’abolizione di ogni differenza tra il vivere e il morire. L’uno o l’altro, di nuovo, accadono solo per caso. E semmai è la morte a sembrare programmabile, organizzabile su vasta scala. L’isola di assurdo ha fatalmente raggiunto l’estensione del mondo, questo “atomo opaco del male”, questo labirinto avvolgente e ferale. La difficoltà non sta ormai solo nell’uscire da una gabbia (nel film il protagonista è chiuso in uno degli appartamenti, impossibilitato a uscire, a muoversi), ma nello stare ovunque: inevitabile l’impotenza.

Anche il trattamento del tempo è in qualche modo in linea con i precedenti. Pur all’interno di vicende lineari, il tempo cronologico in Polanski viene sempre momentaneamente accantonato, dimenticato, sospeso: esso viene riplasmato secondo la scansione interna di conflitti che seguono una loro logica autonoma, latente (Il coltello nell’acqua, Cul-de-sac), oppure viene deformato dalla percezione mentale dei protagonisti (Repulsion). La vicenda linearissima del Pianista presenta anomalie, non ha una scansione cronologica precisa. Quando il protagonista è chiuso nelle sue gabbie il tempo sembra avvolgersi su se stesso, sembra ripetersi infinitamente, senza che lo si possa organizzare: è il tempo ognora immutabile e uniforme della noia (come portato temporale dell’assurdo).

I rapporti umani paiono, invece, in qualche misura diversi. Proprio perché c’è un nemico assoluto che schiaccia tutti, proprio a causa della tragedia dilagante, tra gli altri uomini (gli oppressi) non c’è competizione e tensione, ma pietà e mutuo soccorso. Le donne hanno un ruolo “confortante” (declinazione dell’imago materna) e non svolgono più la funzione di catalizzatori delle pulsioni, dei desideri e delle rivalità maschili. Ma anche quest’isola per una volta benevola, questo residuo di umanità, è negato dal caso, che costringe Szpilman a restare abissalmente solo. A quel punto non resta che il contatto con l’incarnazione più radicale dell’ostilità: il nemico. Imprevedibilmente proprio in un soldato tedesco s’apre uno spiraglio, una compassione, che poi non potrà essere ricambiata. Entrambe le cose per caso.

In questo “solido nulla” il piano e la musica sono l’“anello che non tiene”? sono il lato salvifico del labirinto? Oppure ormai non resta che il paradossale conforto della fede nell’assurdo (La nona porta)?

(1) Alessandro Cappabianca, Roman Polanski, Le Mani, Genova, pp. 8-9. D’ora in poi si indicherà soltanto la pagina del libro accanto alle citazioni.

(2) Le due dichiarazioni tracciano al contempo la contiguità e la differenza nella concezione del caso (e del destino), il quale resta sempre e coerentemente centrale nel cinema di Polanski quale produttore di assurdo e – aristotelicamente – di tragicità.

Cineforum 421, gennaio 2003