di Enrico Ghezzi

«Tutti gli uomini sono protesi per natura alla conoscenza: ne è un segno evidente la gioia che essi provano per le sensazioni, giacché queste, anche se si metta da parte l’utilità che ne deriva, sono amate di per sé, e più di tutte le altre è amata quella che si esercita mediante gli occhi. Infatti noi preferiamo, per così dire, la vista a tutte le altre sensazioni, non solo quando miriamo ad uno scopo pratico, ma anche quando non intendiamo compiere alcuna azione. E il motivo sta nel fatto che questa sensazione, più di ogni altra, ci fa acquistare conoscenza e ci presenta con immediatezza una molteplicità di differenze.»

Aristotele

«Così tu sei per me che debbo, simile all’altro piede, obliquamente correre: la tua fermezza chiude giustamente il mio cerchio e al mio principio mi riporta sempre.»

John Donne

«Nessuno aveva mai definito poeta un landscape–gardener.»

Edgar Allan Poe

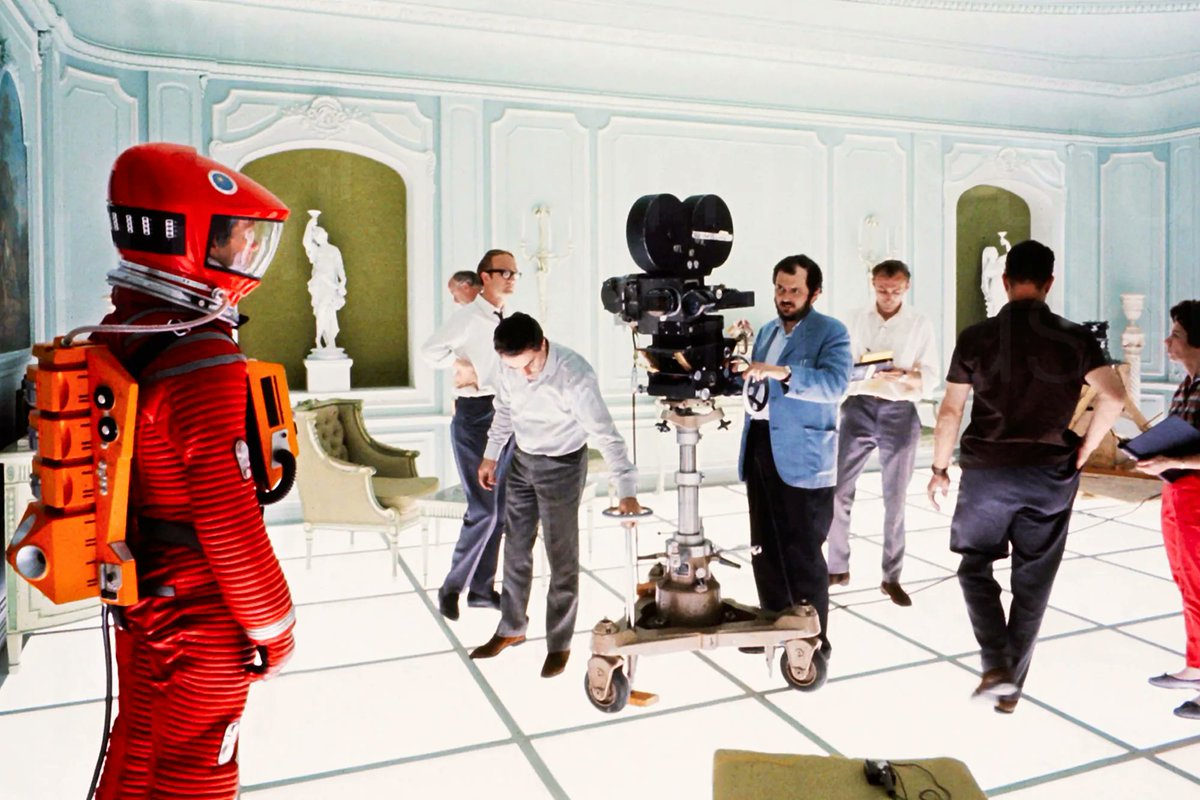

Il 1968 fu un anno memorabile. Il primo Giro vinto da Eddy Merckx, Beamon che a Città del Messico salta 8,90 in lungo, il Maggio, Praga. Inoltre, esce 2001: Odissea nello spazio; l’autore, Stanley Kubrick, ha quarant’anni (è nato il 26 luglio del 1928 a New York, quartiere del Bronx).

Oggi verrebbe voglia di proiettare tutta l’opera di Kubrick nello spazio di tempo (passato – presente – futuro) che intercorre tra il 1968 e il 2001. In effetti, 2001 è il film che segnala definitivamente al pubblico internazionale un autore già stimato dalla critica (specie per Orizzonti di gloria) e già «famoso» per il precedente di Stranamore. In più, questo film che si comincia a proiettare in un anno di rottura come il ’68, è considerato dallo stesso Kubrick un salto decisivo nella sua carriera. Ma la tentazione di cominciare un lavoro su Kubrick da 2001 deriva piuttosto dalla capacità che esso ha di porsi come segno principale dell’opera tutta del regista, e di sembrar contenere il suo cinema precedente e quello posteriore; del resto, il film compie un’operazione simile anche nei confronti di tutta la storia del cinema. Non è quindi un centro artificiale quello che andiamo cercando in 2001, ma se mai mètatesto, un testo che «parli» anche degli altri film di Kubrick. Il che non è più artificioso del tipico procedimento che seguendo l’itinerario cronologico costruisce finalisticamente un comodo progredire della storia di un autore riversando sui suoi film e sulla sua vita dati che solo lo stato presente di morte–vita ci dispone ordinati. Tale procedimento, con Kubrick, si risolverebbe in una ripetizione di affermazioni simili e in un continuo ribadirsi di costanti a proposito di film ben diversi, e l’unica via per esporre le differenze sarebbe poi la minuziosa descrizione di ogni singolo film (il che va escluso per mancanza di spazio). Nonostante la flagrante condizione di autore, Kubrick pone infatti gli stessi problemi cui accennava Casetti nel «Castoro» su Bertolucci: ogni film un progetto diverso, «non una battuta ripetuta». Di più: per complicare la situazione (o per chiarirla), Kubrick parte, nella costruzione dei film, da soggetti altrui, romanzi, racconti. Il fatto, ripetendosi costantemente, pare trasgredire le regole dell’autore di tipo europeo (se si eccettua il caso di Resnais, infatti l’autore europeo che più proficuamente –anche per il lavoro sulla musica e il discorso sulla Storia – si potrebbe paragonare a Kubrick) ma lega d’altra parte Kubrick alla vitalissima tradizione degli autori americani (da Hawks a A. Mann, da Ford a Minelli a Ray), spesso all’opera su un insieme di «cose altrui» (soggetto, sceneggiatura, scenografia, fotografia e tutti gli eccetera legati alla divisione del lavoro nelle case di produzione), eppure chiariti in quanto tali – in primis dal geniale Bazin –per le qualità della loro regia filmica.

Anche di fronte al modello (europeissimo) dell’autore americano Kubrick è però fortemente atipico. Per quanto dubbia, ideologica e ormai arretrata sia infatti la nozione di autore (cinematografico), essa si basa fondamentalmente sulla possibilità di reperire, all’interno del corpus di opere di uno stesso regista, gli elementi di un sistema o le tracce di un progetto. La convenzione richiede insomma (per entrare a far parte della scelta o trista accademia) che vi sia almeno un’organizzazione tipica di segni che si rinnovi di film in film, oppure che nel susseguirsi delle opere si delinei un complessivo disegno artistico e ideologico: possibilmente ambedue le cose. Si danno casi in cui il sistema esaurisce e sublima il progetto (Lang, in cui ogni inquadratura riproduce tutto il sistema, per cui non vi è evoluzione apparente del progetto) o viceversa Godard, il cui progetto – la provocazione e l’anticonformismo linguistico, l’irrisione politica – si fa rapidamente sistema), ma lo status di autore è comunque legato a questi due concetti, col predominio – volendo generalizzare brutalmente – della nozione di progetto nel cinema «colto» europeo e del sistema in quello americano. Non è quindi facilmente inquadrabile un Kubrick, per il quale si potrebbe a ragione parlare di progetti e sistemi diversi ad ogni film che dirige. Perciò, 2001 sarà l’indice di tutto il cinema kubrickiano, permettendoci almeno in parte di sfuggire alla (non difficile) ricerca di analogie spicciole, per puntare se mai l’attenzione sui rapporti e contrasti tra Storia e storie, fra struttura e strutture.

LO SPAZIO DELL’ODISSEA

2001: Odissea nello spazio ci ripropone proprio la figura dell’itinerario. È anzi il primo film (poi: Barry Lyndon) in cui Kubrick si basi interamente su questa figura, il primo che tramite essa affronti in qualche modo la Storia.

Già il titolo, con scelta precisa, incorpora il più famoso e classico degli itinerari nella storia della civiltà: l’Odissea. E i quasi quattro anni di lavorazione (un anno per la preparazione del soggetto, sei mesi per l’organizzazione del film, cinque mesi di riprese con gli attori, un anno e mezzo di lavoro per gli effetti speciali) costituiscono in sé una piccola odissea. Sulla base di un racconto di A. C. Clarke in cui si immaginava un segnale–sentinella posto da entità extraterrestri sulla luna per essere informate dell’eventuale arrivo dell’uomo sul satellite, Kubrick e Clarke stesero insieme un soggetto molto più ampio.

L’alba dell’uomo. Il mondo all’epoca del Pleistocene: su un territorio semidesertico, gruppi di scimmie conducono una vita assai contrastata, in eterna combutta con altri animali nella lotta per il cibo, esposti notte e giorno all’insidia delle fiere. Un sibilo le scuote e le terrorizza; sembra provenire da uno strano monolito, parallelepipedo scuro e regolarissimo che nella notte spunta dal terreno. Poco dopo, nel corso della zuffa continua con altre «tribù» e nel tentativo di uscire da uno stato di aggravata carestia, una scimmia, tramite un rudimentale processo intellettivo, si serve come arma – come prima leva – dell’osso di un animale ucciso. L’osso con un grido di trionfo viene lanciato in aria, e si trasforma in un’astronave (che volteggia nello spazio, siamo nel 2000). Essa, facendo scalo su una stazione orbitale, sta trasportando a Clavius – base americana presso un cratere lunare – il dottor Floyd. L’astronave è dotata di ogni comfort, ci sono hostess servizievoli che la percorrono mediante scarpette da antigravità. Sulla stazione lo scienziato americano incontra colleghi russi con cui è in cordiale amicizia. È evasivo però quando gli viene chiesto perché Clavius si è chiusa in quarantena (c’è forse un’epidemia?). Giunto a Clavius, siamo informati del rinvenimento del monolito solito all’interno di un cratere; lo si è trovato scavando, incuriositi da anomalie nei dati sul magnetismo e la radioattività nella zona. È la prima volta che l’uomo incontra la prova dell’esistenza di una civiltà extraterrestre, perché il monolito (perfetto, levigatissimo, impossibile a scalfirsi) non può essere una formazione «naturale». E mentre il gruppo di tecnici e scienziati si mette in posa di fronte ad esso per la fotografia di rito, di nuovo il sibilo violentissimo, di nuovo la congiunzione solare. Ancora un taglio e siamo di nuovo nello spazio.

Diciotto mesi dopo : in missione verso Giove. L’astronave «Discovery» scivola verso il pianeta gigante. Da Giove infatti provengono le radiazioni fortissime (il sibilo) riscontrate sulla Luna, e la nave va verso quella che sembra essere più una meta in sé che l’emittente di un preciso messaggio. In effetti solo il perfetto HAL 9000, il calcolatore che vede parla e pensa, è «informato» su ciò, sullo scopo della missione. Egli guida e aiuta in tutto (quando non li sostituisce) i due astronauti Frank Poole e David Bowman, sorveglia le funzioni vitali dei tre scienziati ibernati al seguito della spedizione. Ed è lui che sembra non fidarsi degli uomini, è lui che ha dei dubbi sul viaggio intrapreso. Provoca i due astronauti con un (falso) errore, prepara un trabocchetto nel quale perde la vita Poole, il cui corpo si allontana per sempre nello spazio. Le funzioni degli ibernati vengono interrotte. Bowman a stento si salva, e procede alla disattivazione di HAL che reagisce alla «morte» in modo «umano» e straziante, con suppliche e lamenti e canzoncine ricordi di «infanzia». L’uomo procede da solo.

Giove e oltre l’infinito. A questo punto è l’occhio di Bowman (e il nostro insieme) che diviene protagonista dell’avventura, passando attraverso un fluire spazio–temporale di immagini e visioni (trucchi fotografici) che rompe continuamente con le dimensioni precedenti, e con la precedente unità figurativa. Infine, quando l’occhio può riposarsi, l’astronauta si trova in una stanza settecentesca rococò. I rumori sono amplificati, il volto e la figura dell’uomo mutano, l’astronave scompare, resta questa stanza che può essere la dimora di Luigi XVI come una camera d’albergo: in essa, attraverso poche inquadrature, Bowman passa dalla maturità alla vecchiaia all’agonia. Sta morendo, di fronte a lui si erge ancora una volta il monolito. Si forma il feto astrale, come attraverso una bolla di sapone ne scorgiamo i lineamenti incerti di neonato, lo vediamo guardare verso la sfera terrestre, poi di nuovo lo abbiamo in primo piano: guarda verso di noi ma è sfocato misterioso quasi pauroso. E l’ultima immagine del film.

Anche stando alla trama, risulta evidente un’ironia di fondo, lo scetticismo nei confronti dell’itinerario e del progetto proprio mentre se ne mostra il dipanarsi. Il tragitto della «Discovery» (scoperta), determinato e controllato da una scienza terrestre avanzatissima, non differisce molto da quello dell’osso scagliato dalla scimmia; anch’esso è evidentemente programmato da «altri» e poi indirizzato e provocato dal monolito. E quanto al progetto esclusivamente umano, la missione «Discovery» lo conduce quasi al suicidio: perché la «scoperta» avvenga, l’impresa deve in qualche modo «fallire» (la morte di Hal e degli altri), e il progetto si compie solo in quanto arriva il «non–progettato», al salto. Pur senza intenzione metaforica, il progetto provocato, condizionato e poi «distrutto» dal monolito è la metafora del cinema di Kubrick Rischiando di apparire paradossali nei confronti di un regista che appare razionalissimo in ogni film, diremmo che l’apparente «assenza di progetto» e i salti nella parabola di Kubrick cineasta sono come le successive manifestazioni di un «monolito». Non confessa il cartesianissimo Descartes, terrorizzato dalla possibilità di non riuscire a distinguere il sogno dalla veglia, di avere avuto in sogno la prima idea del suo metodo scientifico? Spesso il «monolito» di Kubrick è un informazione televisiva, un articolo guardato per caso, una conversazione, una passione, un libro. Un aspetto tipico del lavoro di Kubrick è appunto rappresentato «da» (e non «in») 2001. La particolare attenzione alla narrazione («il vero eroe del film è la storia che vi si racconta» [F]), che potrebbe essere uno dei punti di partenza nell’analisi dell’intera opera kubrickiana, è ciò che invece provoca gli equivoci maggiori.

Per 2001 Kubrick ha parlato, più che di fantascienza (SF), di «storia mitica», «documentario mitologico», etc, ed è nota la sua passione fin da piccolo per fiabe (i Grimm) e storie mitologiche europee (dai miti greci ai cicli nibelungici). Ecco, infatti. La fiaba: Il bacio dell’assassino, Lolita . Il mito: Lolita di nuovo (se ancor più dell’aspetto fiabesco contava nel romanzo il piccolo mito – sgretolato infine nella fiction e ridotto a puro delirio letterario – della ninfetta), 2001. L’apologo: Fear and Desire, Orizzonti di gloria, Arancia meccanica. La satira: Il dottor Stranamore. Infine la cronaca «storica»: Spartacus e in parte Barry Lyndon. Uno o più di questi moduli narrativi stanno sempre alla base del suo lavoro filmico. Ciò ha generato l’equivoco del Kubrick narratore all’interno di un cinema tutto sommato abbastanza classico. E l’uso di un sostrato letterario non suo ne diminuirebbe l’originalità, mentre ad una più attenta analisi si rivela essere l’elemento che ne fa un «cineasta totale» nel senso più pieno e moderno. Basta pensare all’impiego della parola «documentario», o al fatto che i tipi di narrazione elencati sono tutti più o meno «strumentali» già nel loro normale uso sociale. Se la scelta iniziale e l’apprezzamento di un testo sono dovuti a fattori ancora romantici, o inspiegabili («Ho sempre trovato che è un processo accidentale, che non può mai svolgersi a mente fredda») come il sentirsi innamorato, Kubrick raffredda subito l’idea–narrazione, compie su di essa un’operazione logico–scientifica. Come l’uso di un attore, l’assunzione di una storia altrui è una mediazione nei confronti del reale, o meglio l’approccio a una realtà extrafilmica che è già mediata e non assunta fideisticamente come «il reale». A sfatare ipotesi di ingenuità di Kubrick a questo riguardo, si ricordi che egli conosce e ammira, p. es., il lavoro pur datato di E. M. Forster (Aspetti del romanzo). «Forse è triste, ma è obbligatorio constatarlo: un romanzo deve raccontare una storia». La coscienza che ha della profonda artificialità di una storia ben congegnata («La trama di Arancia meccanica ha più del racconto di fate o della mitologia che dei racconti di tipo realista. In un’opera realista non si poteva avere questa simmetria di situazioni all’inizio e alla fine della storia») è sufficiente a incrinare anche la sbrigativa definizione di «realista» che gli è stata destinata in passato, specie in relazione a Rapina a mano armata o a Orizzonti di gloria. Del resto i racconti prediletti da Kubrick sono tutt’altro che «realisti». Fino ad oggi l’unica forma narrativa su cui non si è esercitato è il romanzo borghese ottocentesco più o meno «realista» in senso lukàcsiano, il che è ribadito dalla scelta ironica di Barry Lyndon, romanzo ottocentesco e vittoriano che cerca di essere settecentesco. Nella pratica della realizzazione filmica tutto questo si traduce, dopo il fervore della «magica» scoperta, in una freddezza e distanza dal racconto che (pur avendo compiti particolari e fondanti) è utilizzato allo stesso modo di una scenografia o di un’illuminazione o di un’aria musicale o del gioco recitativo, cioè come (primario certo) elemento di comunicazione e non come «ciò che è da comunicare». Kubrick non si mette al servizio di una storia né si abbandona al piacere di raccontarla, e in tal modo si distacca radicalmente dalla tradizione del cinema americano. Per lui il racconto è solo un primo «schermo» sul quale proiettare il film vero e proprio, e intero; non un mezzo per veicolare un messaggio ma se mai per veicolare l’intero film (che è il messaggio). Ciò va sottolineato perché il Kubrick che dice [F] «cosa può valere un film il cui soggetto è idiota e in cui gli attori sono scarsi?» (a proposito di Il bacio dell’assassino) è lo stesso che sogna il film muto fatto solo di immagini e musica, un film underground ma visibile e comprensibile da molti. La modernità di Kubrick, in questo più avanzato di Autori europei come lo stesso colto e ambizioso Bertolucci, risiede proprio nel rifiuto di essere «soggetto produttore di storie», dopo aver già rifiutato di essere «narratore» o confezionatore o servitore di storie (così gli «amori» di Kubrick son repentini e diversi, mentre p. es. Losey da anni si avvicina alla Recherche proustiana e la farà infine magari devotamente la reinventerà – essendo l’autore del geniale Mr. Klein –, ma si tratterà per forza della paura di fronte alla cosa amata, o del rapporto servo–padrone, ecc.).

L’ambiguità di Kubrick deriva quindi dalla chiarezza con cui si pone in questa terra di nessuno che è l’utopia di un «cinema solo cinema» di cui per mancanza di oggetti e di segni di riconoscimento si stenta a definire il progetto. Al fondo c’è il mito di una «regia assoluta» molto simile a una pura struttura intellettiva o anche intellettualistica (alla Eisenstein; e Kubrick cerca di esorcizzare il suo «lato Eisenstein» con le robuste storie che rappresenterebbero il «lato Chaplin» – cfr. intervista), ma c’è anche la percezione e la profezia di un cinema tutto «da fare». Si capisce allora che proprio i cinèfili abbiano manifestato spesso incomprensione o avversione per un regista che li priva degli oggetti del loro affetto; si comprende come Godard, cinèfilo critico e già regista acuto, attaccasse ancora nel 1963 Kubrick, non riuscendo a capirne il modo totale e (quindi) astratto di essere cinéphile.

«S. Kubrick – Ha debuttato nel tape–à–l’oeil copiando freddamente i carrelli di Ophuls e la violenza di Aldrich. Poi si è fatto imbalsamare nel commercio intellettuale seguendo gli orizzonti della gloria di un altro Kubrick, un altro Stanley più anziano di lui ma la cui pesante sincerità finirà almeno per trionfare a Norimberga (Kramer, Vincitori e vinti, n.d.t.) mentre l’agile «matuvuisme» di Stanley junior cadrà sotto lo spirito goffo di Spartacus senza arrivare a fare il cartoon desiderato. Lolita autorizzava dunque il peggior pessimismo. Sorpresa: è un film semplice e lucido, che mostra l’America e il suo sesso meglio di Melville e Reichenbach, e prova che Kubrick non deve abbandonare il cinema sia la settima arte»; («Cahiers du Cinéma», n. 150–151).

L’onesta e intollerante cinefilia, che da sempre guarda con giusto sospetto letterarietà e artisticità «volute» al cinema, crede dal canto suo di aver scoperto il cinema per sempre (e in gran parte lo ha fatto, con Godard, Chabrol, Truffaut, Rohmer e Rivette) in un’essenza di piccoli gesti inutili e deliranti, di tenerezze e crudeltà, di movimenti di macchina come frasi d’amore, oppure di storie bellissime raccontate mille volte nell’incantevole astrattezza (spesso scambiata anch’essa per «robusto realismo») irrealistica degli studios americani. Il suo errore è quello di credere – avversando con mille ragioni il «cinema puro» delle false avanguardie – di aver trovato la vera purezza del cinema, magari immune da ogni letterarietà, mentre sarebbe abbastanza facile e interessante una ricerca sulle evidenti basi culturali non solo cinematografiche ma proprio «letterarie» (Cocteau, per es.) di tanta nouvelle vague e di tanto cinema da essa amato. Comunque è evidente come, ancora digiuni di straniamenti brechtiani et similia, alcuni possano essere che esistono».

2001 è l’esempio più lucido ed estremo (Barry Lyndon a parte) del rapporto tra Kubrick e la narrazione. Scimmie. Poi personaggi esclusivamente funzionali che sarebbe troppo facile definire «inesistenti» (i tre attori principali sono quasi inespressivi, come volti visti in mille occasioni nei film dei marines; e Kubrick : «Penso che sia stato vantaggioso utilizzare attori che non erano conosciuti. Ciò mantiene l’equilibrio del film. Se l’attore che interpreta il dr. Floyd fosse stato una star, tutti si sarebbero aspettati una sua ricomparsa nella storia» [F]). Infine Hal 9000, un calcolatore che lui sì sembra un personaggio; e lo spazio del tutto inventato, ancora lontano dalla nostra esperienza. La storia (il «mito») si dimostra per nulla classica quando ci si accorge che non esiste un preciso soggetto dell’itinerario o un protagonista di tutta l’avventura (come storia anzi sarebbe perfettamente incomprensibile se non fosse per la geniale invenzione del «segno puro», il monolito recipiente vuoto di ogni possibile soggetto). Dicendo «storia non classica» si intende d’altra parte rendere la sua «non romanticità» appunto per l’assenza di individualità definite e agenti), dato che nella nostra cultura l’idea di narrazione è invincibilmente legata al romanzo ottocentesco.

Una volta scelto il mito come forma di 2001, è la sua struttura nuda che si afferma. Un mito impersonale e addirittura pre–classico, che non ha bisogno di personaggi né di rito (mentre il «mito» per l’antropologia è ciò che si riflette e tramanda nel «rito», il mito di 2001 è già rito), perché è l’astrattezza del mito e il mito dell’astrattezza (si passi il gioco di parole, se sembra tale) dell’intelletto. L’intelletto per i miti e la mitologia non è infatti nuovo nella SF letteraria contemporanea (penso in particolare a Farmer e Delany), ma si risolve di solito in utilizzazione e gioco spesso affascinante e sottilissimo di personaggi e storie e saghe; mentre al cinema lo stesso Zardoz di Boorman, per quanto mirabilmente ironico, vive del mito per rifondarlo in fine. Se quindi il mito è lo sfondo comune di molta fantascienza moderna, Kubrick è l’unico a costruire e smontare il mito suo e nostro.

[…]

«Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in «confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivi e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie». Il passaggio a 2001: Odissea nello spazio, il ritorno al colore e alla super–produzione (fu il canto del cigno della Metro: il costo lievitò dai 6 milioni di dollari previsti ai 10 finali, 6 e mezzo dei quali per gli effetti speciali), il deciso sbarco da parte di un «autore» nel genere – fino ad allora ritenuto (a parte l’Alphaville di Godard, 1964, e il lontano padre Méliès) poco nobile – della fantascienza, il ritmo lentissimo del film, stupirono molti, dopo quello che era parso un ritorno all’impegno seguente alla parentesi di Lolita. Il film poi stupì tutti. Tutti obbligando, dopo le varie riserve iniziali, a lanciarsi in tavole rotonde e tentativi di spiegazione filosofica, in gare di tiro al bersaglio tese a centrare il significato del famoso monolito. 2001 è in effetti il film degli anni ’60 (e già proiettato nei 70) che segna una data non solo o non tanto nella storia del cinema (in cui come effetti immediati può essere stato fino a oggi più fecondo – anche di aborti – p. es. un Godard) ma nell’evoluzione storica e sociale e (in specie) del costume.

2001 è ormai «trascorso» quasi integralmente nella cultura di oggi, anche per chi non lo ha visto, anche e proprio perché non ha avuto seguito. Lo sviluppo mondiale della letteratura di SF negli anni 70 (che a sua volta non è solo un fenomeno letterario), il rinascere del cinema di SF sino ai fasti d’oggi (alcune delle più grosse produzioni recenti sono di SF, e già abbiamo avuto Solaris e Zardoz, 2002 : i sopravvissuti e Andromeda e 2002 : la seconda odissea e la serie del «pianeta delle scimmie»), una certa diffusione di culture esoteriche in Occidente, la stessa abitudine a ragionare quotidianamente in termini di 2000, di futuro, di futuribile (che poi esploderà nelle preoccupazioni ecologiche, ecc.), sono tutti fenomeni più o meno direttamente o trasversalmente legati all’apparire di 2001. Pure il film ancora oggi resta isolato e solitario, senza eredi, ancorato come pietra centrale nella cultura popolare e come una pietra non più assimilata. Nell’Italia della crisi energetica abbiamo solo la conferma di popolarità e di tracce di influenza dalla pubblicità: «Mixer 2001, il tuttofare d’avanguardia per la cucina moderna», e l’intelligente short realizzato dalla Gamma Film dei Gavioli per la Vecchia Romagna Buton (1975), in cui con la tecnica del finale di 2001 si squadernano nello spazio – beethovenizzato – etichette di brandy e marchi di fabbrica come filigrane luminose e monoliti. Per i milioni di spettatori che dal ’68 a oggi hanno decretato il trionfo del film a dispetto di chi parlò di «noia abissale», 2001 è stato soprattutto un’esperienza sensoriale (non solo visiva) del tutto nuova, la percezione di uno «spazio»–inedito, con dentro un seguito di eventi straordinariamente semplici contrappuntati dall’apparizione di una forma «semplice» (il monolito) e definita nelle sue funzioni (far compiere un salto alla Storia e quindi alla storia) ma incomprensibile e misteriosa quanto alla provenienza e al senso. Superando il cinema superficiale e delle superfici, 2001 apriva nella superficie dello schermo una profondità assoluta, quella del puro nero spaziale; e in esso ridava allo spettatore il piacere filmico «primigenio» di seguire il muoversi di cose e oggetti, il farsi fisico del meccanismo, più che una storia precisa: o meglio, di vedere la storia costruirsi e svolgersi come fatto fisico, mutamento di immagini e degli oggetti in esse. Sotto l’influenza del ritorno a Griffith (per la narrazione «fisica») e a Méliès (per i trucchi), si è parlato di «estetica del muto», ma la non–verbalità del film di Kubrick (45 minuti di dialogo su 140 di durata) e il ruolo fondamentale della musica hanno senso solo in relazione alla residua «verbalità»; il silenzio è percepito non come mancanza assoluta del sonoro (come nel cinema muto, in cui tale mancanza era «coperta» dai musicisti in sala), ma come assenza di voce umana, come «silenzio» –quindi –anche quando la musica accompagna lo scivolare dell’astronave. In più Kubrick ha aggiunto un’ampia scala di «rumori»; dalle strida degli ominidi ai passi ovattati sulle moquette delle astronavi, dall’insopportabile effetto acustico dell’emissione radio dal monolito all’invenzione straordinaria del respiro umano in tutte le sue variazioni fino all’agonia.

L’occhio invece, dopo l’incanto documentaristico e anche musicalistico delle riprese interne ed esterne ai modellini, smarrito il centro nelle nuove traiettorie circolari dentro l’assenza di gravità, viveva l’apice e insieme il momento traumatico della sua avventura nei dieci minuti di ininterrotti effetti fotografici (la «corsa cosmica» dell’occhio di Dave Bowman) prima della «camera» finale. L’affermarsi catartico della magnificenza tecnica «sensibile», il suo carattere di trip allucinatorio (in cui però il soggetto mantiene dell’esperienza un ricordo, solo gradevole di spiazzamento fisico in una dimensione che è quella del piacere) hanno indotto molti a considerare 2001 un film a parte nella Filmografia kubrickiana. Dove «a parte» starebbe per «ottimistico» e «affermativo», in opposizione al preteso pessimismo negativo di tutti gli altri film. Ciment, p. es., afferma che 2001 «vuol essere una risposta utopica agli altri film, pur mantenendo stretti legami con essi» e che «la sua fattura è più poetica e analogica, in opposizione all’ironia e all’analisi che dominano di solito la creazione kubrickiana». L’interpretazione che vede in 2001 quasi un momento «dionisiaco» si appoggia anche a una lettura in chiave di lieto fine del formarsi conclusivo del feto astrale promessa di un eventuale «uomo nuovo» o del nietzschiano superuomo (al quale fa pensare già lo Zarathustra di R. Strauss nella colonna sonora all’inizio e alla fine del film, e in concomitanza con l’apparizione del monolito!), mentre tutti i film precedenti finivano «male». In realtà, la brevissima inquadratura del volto strano e inquietante (una specie di mummia) del feto che si mostra nello spazio, l’ultima inquadratura del finale, è la maschera enigmatica di una pura e «vuota» possibilità di superamento e cambiamento. Dopo un seguito di situazioni angosciose (la più importante è la «morte» di HAL), sembra che basti il ritorno dei tre accordi ascendenti (con salita dalla quinta all’ottava) e perciò «eroici» dello Zarathustra straussiano a dare segno positivo alla maschera stessa.

Ma il film testimonia soprattutto di un prolungato momento di crisi. La crisi di una ragione che già una volta (Stranamore) ha «compreso» la propria distruzione, e tuttavia non può che continuare ad esercitarsi. Nel vuoto (è il caso di dirlo). Che è vuoto di cinema. Lo spazio che Kubrick cerca nella SF non è infatti un codice, un sistema di segni, di valori, di riferimenti culturali o cinematografici, ma è la potenzialità pura, la rarefazione assoluta cui già tende Stranamore come congegno–bomba che si autodistrugge. Nulla lega storicamente 2001 al genere cinematografico della SF. Il quale, sviluppatosi come sistema organico di segni–oggetti negli anni ’50 soprattutto in USA, è stato storicamente una variazione su rigidi temi e strutture poliziesche o western (e in certi casi perfino di commedia): quasi un campo in cui spingere al massimo la formalizzazione del «nero» poliziesco utilizzando personaggi estranei alla sua tradizione (i mostri, gli alieni, gli «altri»). I film, molto simili l’un l’altro, avevano le piccole cose «sublimi» o «ridicole» del piccolo cinema, formando un insieme la cui neutralità espressiva (quasi obbligata dati i mezzi scarsi forniti dai modesti budget) si caricava a volte di maccartismo, più raramente di umanitarismo. Nell’unico vero maestro del genere, Jack Arnold (La vendetta del mostro della laguna nera, Tarantula, Radiazioni BX distruzione uomo), è evidente la preoccupazione di inventare momenti di «fantastico» dentro a convenzioni che, per far dimenticare la perfetta coincidenza con altri generi (per attori, tipi di storia, tecnica di ripresa), costringevano a puntare molto sull’elemento unico differenziarne: la presenza del mostro, del disco volante, della «cosa». Non è un caso che i migliori SF siano quelli più consci e meno vergognosi della loro struttura poliziesca (La cosa da un altro mondo di Nyby–Hawks, Assalto alla terra di Gordon Douglas, L’invasione degli ultracorpi di Siegel), meno legati o solo ironicamente legati a uno specifico di cartapesta. Anche nei film di viaggi nello spazio (a parte Il pianeta proibito di McLeod Wilcox, o Il cittadino dello spazio di J. Newman, non a caso due film a colori) la regola era quella di ogni genere del massimo di invenzione all’interno delle regole convenzionali e non si trattava mai, come forse sarebbe stato possibile, di costruire un genere e uno spazio nuovi. I temi stessi infatti si rifacevano principalmente a quelli dell’intrusione e della perturbazione (ivi comprese le «mutazioni») del già esistente, e i rari voli erano dovuti, specie nel colore, a ricerche scenografiche non lontane da quelle del musical. Nei primi anni ’60, l’affermarsi generalizzato del colore portò a un’evoluzione nel senso del cartoon e dell’avventura (vedi lo splendente S.O.S. Naufragio nello spazio di Haskin), ma sempre al di fuori di un’autonomia. La classificazione di 2001 nel cinema di SF è quindi puramente «negativa», per mancanza di altre categorie plausibili, anche se il film influirà poi su tutta la SF futura.

Nel territorio libero e vuoto che si annette, Kubrick liquida i suoi stessi film. L’approdo alla SF non è la logica conseguenza dell’interesse per l’elemento fantastico o casuale o bizzarro che il montaggio di un meccanismo razionale testimoniava sempre in Kubrick, non è il seguito della tendenza horror presente nelle torture di Spartacus o in Lolita e Stranamore. Il «cinema», suo e non suo, Kubrick l’aveva già tutto confinato (e ucciso) nelle ammuffite camere di Clare Quilty. E si capisce l’evoluzione dal progetto iniziale, che prevedeva l’apparizione di esseri extraterrestri, all’assenza totale di essi nel film. Per il massimo di finzione e di meccanica astrattezza che gli interessa, Kubrick ha bisogno del massimo «realismo del possibile». A metà della lavorazione, non sa come riuscire a infilare «gli altri» (di cui son pronti vari modelli: dal mostro verde all’uomo mascherato di gomma, alla sagoma luminosa e diafana), che sono appunto ipotizzabili in mille forme diverse (e quindi non riescono a esistere nell’oggettivazione fotografica), in un contesto di segni assemblati in modo inedito (la stazione spaziale, l’astronave, la base lunare) ma costruibile e prevedibile secondo criteri scientifici (Kubrick ottiene la collaborazione della NASA per alcuni modelli). Se extraterrestri ci sono, è probabile che siano invisibili e da nascondere quindi nel nero. Potendo assumere gli aspetti più diversi, se le loro sembianze sono configurazioni di forme riconoscibili dall’uomo e dalla sua cultura (cerchi, triangoli, parallelepipedi, segni dentro a tali forme), il loro senso viene allora affidato al monolito «forma pura». L’eliminazione di alieni che «fingessero» sullo schermo una vita diversa è decisiva ai fini del senso di 2001 e della sua comprensibilità. La presenza, oggettivata in figure viventi, di una «coscienza superiore», difficilmente sarebbe sfuggita al ridicolo in un film in cui le forme di pensiero e di coscienza note all’uomo sono spinte a una tensione insopportabile e mostrate nelle loro antinomie logicamente insolubili. Lo stesso per quanto riguarda l’assenza (unica in Kubrick) della voce fuori campo: addirittura era previsto (in parte fu girato) un dibattito introduttivo con interviste a vari scienziati sul problema dell’esistenza di vita nell’universo, solo all’ultimo momento fu tolto un lungo inserto parlato che apriva il film spiegando l’evoluzione dell’uomo attraverso le fasi della preistoria. Non è questione di «poesia e analogia». In realtà, anche qui Kubrick si dimostra solo minuziosamente realistico dato che il dramma suggestivamente e «ipoteticamente reale» sarebbe minato e ridotto, dal commento di una voce che sa e introduce, a dimostrazione didattica risibilmente «finta», noiosa e immotivata, più ingenua della voce di Fear and Desire, perché il dramma del dubbio non può essere annunciato dalla voce della sicurezza (diverso il caso di De Mille, nei cui kolossal, che volevano essere spettacolo didattico, l’inquadramento iniziale derivava da quasi boriosa sicurezza su origini e fini della Storia).

In 2001 Kubrick non si appoggia più allo schermo trasmittente del genere, si installa direttamente in uno spazio che è solo «cinema», (pur) essendo anche geniale immagine plausibile di un «futuro». Johnny Clay, Dax, Spartaco, Humbert Humbert e Lolita e Stranamore sono chiusi tra parentesi, nella serie infinita di fotogrammi che possiamo immaginare inserita nel momento in cui l’osso–arma lanciato dalla scimmia nel trucco si trasforma in astronave. La Storia, e la storia del cinema, stanno tutte in quella parentesi. Il confronto tra uomo e uomo, tra società e società, la lotta e l’assassinio sempre al centro degli altri film di Kubrick, sembrano esaurirsi nel prologo preistorico della sanguinosa lotta tra scimmie che hanno scoperto l’arma come primo utensile. Continua solo la storia del cinema di Kubrick. L’immagine del cinema utilizzata da Kubrick è quella della più bella metafora che di esso sia mai stata realizzata (e sì che son molte le raffigurazioni, dalla Lanterna magica di Méliès ai giochi nouvelle vague): il cielo stellato del planetario in cui il James Dean di Gioventù bruciata si interroga da ignorante ragazzo americano sul mondo e sulla crudeltà degli «altri». Nel buio del cielo, il nulla–tutto che è lo specifico del cinema, ovvero il puro vuoto dell’obiettivo cinematografico (così l’autore che ama il cinema e vuol fare il solo cinema non potrà che fare film tutti diversi nell’apparenza delle cose narrate e delle storie fotografate), Kubrick mette in scena per la prima volta la messa in scena del meccanismo, che si vede produrre nella sua nudità, ritagliato nel nero che pure del meccanismo fa parte. In Stranamore il congegno–bomba si costruiva ed esplodeva travolgendo i buffoneschi soggetti umani. Qui sembrano porsi (finzioni, ma finzioni di «totalità», come il monolito) dei veri «soggetti» agli estremi del meccanismo. Tutto il film si svolge tra due apparizioni del monolito, anche la partenza della missione Discovery è provocata da esso. Ma la struttura del viaggio nel dopo–Storia si indica ancora chiaramente come gioco. La circolarità, il ripetersi casuale da roulette: se preso come soggetto, il monolito stesso rimanda a un soggetto prima di lui (di qui le domande sulla sua natura), dato che, pur dislocandosi in luoghi diversi, le sue apparizioni si rinviano l’un l’altra in un gioco cosmico la cui logica non è definibile nel film fatto dall’uomo. Il tornare ultimo della sua forma squadrata, di fronte all’uomo che sta per morire nella stanza rococò, è la delusione dello spettatore (che dopo il coinvolgimento fisico resta intellettualmente interdetto dalla visione del film) per un segno che si palesa segno di se stesso invece che immediatamente di «altro». Per cui la circolarità del congegno comincia ad apparire sospetta ai fini di una costruzione del senso. Il fascio di radiazioni che si trasmettono da un monolito all’altro forma un circuito di comunicazione limitato a tali forme pure. L’uomo ne percorre le linee, i canali, i relais; potrebbe anche tornare indietro, e il film potrebbe essere percorso a ritroso.

Ma dentro questo primo circuito meccanico se ne impianta un altro, quello della decisione «umana» di percorrerlo (di andare verso Giove). Anche il progetto umano produce un suo meccanismo, la missione Discovery. Anche la civiltà umana che appronta tecnicamente la spedizione e il meraviglioso «infallibile» computer istituisce un circuito di comunicazione chiuso. La verità sui motivi della missione viene taciuta agli astronauti che ne fanno parte, e nascosta nel «cuore» di HAL. Il processo di crisi che porta Bowman a conoscenza della situazione è molto simile a quello che collegherà tra loro alla fine i monoliti. Il volto di Floyd, lo scienziato che ha assistito all’emissione del segnale sulla Luna, appare sul monitor dopo la «morte» di HAL a spiegare la missione: si mostra il soggetto (strumento tecnico–politico di chi detiene il potere) del progetto quando questo sta per finire, come mentre muore Bowman il monolito si ripresenta a chiudere il circuito. L’accesso alla comunicazione da parte degli uomini dell’equipaggio è molto più banale: registrazioni televisive, colloqui tecnici, collegamento con la famiglia per assistere alla celebrazione del proprio compleanno. L’uomo dell’avventura più importante nella storia del genere umano (il contatto con un’altra forma di intelligenza), l’attore del mito più grandioso, non ha riti; o meglio, il rito che gli arriva è in costante ritardo rispetto alla realtà del mito che sta vivendo. Così Floyd, uno dei massimi scienziati terrestri, usa dallo spazio il videotelefono per salutare la figlioletta (anche qui, per il compleanno), e fa discorsi banalissimi e inetti salutati con entusiasmo dai sottoposti. E i due astronauti sono –si vede anche dalla scarsa caratterizzazione somatica –due «prodotti di serie» in cui si esprime però il modello più selezionato e «avanzato» di uomo; e, immersi nel mito in sintomatico sonno d’incoscienza, «abitano» la «Discovery» tre scienziati ibernati (la vita non vive).

Sembra HAL l’unico a vivere il mito con coscienza di serietà. Sarà infatti il primo a entrare in crisi. Molto si è detto su questo computer nel nome dal suono biblico (come quello di Bowman) è nascosta la cifra della somma delle capacità conoscitive e dei processi umani di classificazione interpretazione e dominio del reale: Heuristyc Algorythmic, unione di analisi interpretativa e formalizzazione simbolico–matematica. L’unione è ribadita anche nel suo unico occhio, tipico dell’immagine del Dio sapienziale. Ma anche: occhio del Ciclope, occhio di Polifemo. All’interno delle due ironiche scatole cinesi, come centro temporale e fisico del film si pone il confronto tra HAL e l’uomo. L’uomo è spesso al centro dell’inquadratura. Anzi, ossessivamente, Kubrick cerca di porlo in tale centro, ma è una centralità che situa l’uomo in posizioni spaziali inedite, con la testa in giù e i piedi in su, oppure trasversalmente con la testa a destra e i piedi a sinistra, o in prospettive strane di inquadrature che operano all’interno della «Discovery» sezioni apparentemente casuali. La figura interna dominante è il cerchio, come forma perfetta di cui pare impossibile superare i limiti fisici e logici; l’astronauta corre (in una delle più belle sequenze) in un corridoio per tenersi in forma fisica, corre in linea retta e il corridoio non finisce, benché sia dentro lo spazio limitato dell’astronave, sta percorrendo un camminamento circolare, la corsa può essere infinita e apparentemente retta – come sulla terra – mentre in realtà resta chiusa in esso. Dalla forma chiusa ed equidistante dal centro, del resto, per quale tangente si può scegliere di uscire? Può esserci un’indicazione di direzione? L’indicazione «vettoriale» viene dalle riprese esterne che mostrano l’assetto longitudinale della nave, una linea che muove «verso», anche se nel nero non si vedono segni del «dove». Fuori, nello spazio, c’è quindi un punto di vista demiurgico; potrebbe essere il monolito, ma ora è la m.d.p. che ha inquadrato il monolito stesso, è Kubrick che si prende la responsabilità di filmare dal vuoto della mèta– Storia. All’interno, tuttavia, il dominio della circolarità è ribadito proprio dall’unico occhio di HAL (una specie di «fish–eye») che si annette la realtà distorcendone le linee. Gli astronauti hanno certo due occhi, ma Bowman (uomo–arco, nota Aprà) ci appare la prima volta addirittura come un prodotto ottico di HAL, inquadrato da esso. Tenuto conto del fatto che HAL resta un prodotto della tecnica umana, ciò complica di molto le relazioni tra i due. Infatti HAL stesso più volte prende il posto dell’uomo al centro dell’immagine–fotogramma. E finché non c’è contrasto, tra uomo e computer si svolgono normali conversazioni, in cui dei due forse il più freddo è proprio Bowman. L’errore di HAL precipita la situazione. Il calcolatore, monumento dell’intelletto formalizzato, della «ragion pura», che in un ambito di rivoluzione copernicana kantiana occupa il centro con ugual diritto del corpo umano, all’uomo assomiglia anche in questo suo errore che paradossalmente è l’indicazione di un guasto che non c’è. In realtà, anche in questo momento HAL ha ragione : il guasto di cui parla starebbe nel sistema di comunicazione con il controllo a Terra. E ci si accorgerà più tardi che proprio quello è il settore che ci tiene in crisi nascondendoci la realtà del viaggio (lo spettatore, con gli astronauti, viene a conoscerla solo dopo la morte di HAL). HAL è in errore solo perché riproduce nella programmazione la mancanza di fondo che l’intelletto avverte in sé (mancanza di chi lo ha programmato). HAL sa di non sapere ; il suo timore per il futuro della missione, per l’ignoto, è quello di chi sa che si troverà fuori dal suo spazio, fuori dalle sue possibilità di comprensione, fuori dai sistemi di comunicazione conosciuti (non molto diversa la situazione dello spettatore alla fine del film).

A questo punto la «Discovery» si identifica nella «ragione» di HAL. Il corpo di HAL diviene tutta l’astronave. Il tutto che si muove nel nero–nulla si rivela il tutto della ragione, che «comprende» anche i due uomini. Non c’è bisogno di parole. Così quando gli astronauti, per discutere dell’eventuale decisione di «escluderlo» («Non so però cosa potrà succedere, –dice Bowman –un computer della serie 9000 non è mai stato escluso fino a oggi»), si chiudono in una capsula isolata dal sistema ufficiale di comunicazione con HAL, «lui» legge i movimenti delle labbra, e la nostra identificazione è doppia: con la specie degli astronauti (la nostra specie) e con HAL che è il massimo «conoscere» della nostra specie. La m.d.p. inquadra prima l’occhio rosso del computer, poi le labbra umane che si muovono in silenzio (una sorta di «soggettiva» da parte di HAL), e si ha infine una stupenda inquadratura «sintetica», composta in assoluta simmetria: in primo piano i due uomini che si parlano fronteggiandosi (uno sulla destra l’altro sulla sinistra della composizione), al centro il perfetto ovale dell’oblò e incorniciato in esso, in profondità di campo, l’occhio del Ciclope nel «centro del centro».

Sulla figurazione della sostanziale identità uomo–macchina proprio mentre nasce il contrasto, si conclude (è l’unica interruzione nel tempo del film) la lunga prima parte. L’avventura si rivela di colpo viaggio mitico, confronto nella Caverna tra Ulisse e il Ciclope e Circe e i Lestrigoni, «tra l’eroe e il drago» (Ferrini). La «Discovery» diventa momentaneamente la haunted house del mito horror, e torna appunto l’impianto kubrickiano di fiaba–mito. Ma questa volta i personaggi astratto–concreti son davvero pure funzioni, il mito e la fiaba si svolgono davvero dentro a un meccanismo: il meccanismo primario che permette all’uomo di costruirne altri, la mente, cioè a sua volta un mito, il mito dell’intelligenza che Kubrick tenta qui di far essere intelligenza del mito (cfr. Fear and Desire). La lotta si scatena di nuovo, nella struttura nuda del mito assoluto (della vita cosciente di sé), ed è metafora di ogni altra struttura (nella prima sequenza di spazio si assiste a un coito stranamoresco tra un’astronave e la stazione spaziale; e la «Discovery» può benissimo essere l’ovulo che si feconda, o lo sperma che punta alla «riproduzione» finale). L’illusione di Poole e Bowman è di poter curare il blocco totale «macchina–ragione» intervenendo dall’esterno per dominare il meccanismo. Solo la m.d.p., per creare il cinema, può stare fuori nel nero assoluto; ma il cinema dell’uomo è dentro. Il meccanismo creato dall’uomo è ormai superiore all’uomo perché lo contiene ed è a sua immagine e somiglianza, riuscita beffarda del tentativo dell’uomo di riprodursi al di fuori della riproduzione sessuale: è il capolavoro di Frankenstein. L’insieme Discovery–HAL respinge Poole nello spazio recidendone il cordone ombelicale. Solo dentro c’è aria, Storia, cinema.

La fuga assoluta della morta figura umana (la forma dell’uomo) nella tuta di Poole, che si allontana nello spazio riproducendo al centro dell’immagine nera il movimento dell’osso e della macchina, rotatorio circolare, è la figura utopica nichilista. Il lascino agghiacciante della sequenza è il cupio dissolvi della foga nello spazio nero di un’avanguardia totale e priva d’aria, nella notte nera in cui tutto è nero. Per ciò Bowman, che esce per recuperare il corpo ma non può raggiungerlo vuole tornare dentro al Mondo, dentro all’unico oggetto che scorge nel vuoto (il corpo è ormai scomparso nella profondità); anche se ora gli appare minaccioso per la ribellione di HAL, è quello il suo spazio, in cui si raddoppia lo spazio dell’odissea. E solo in quel décor limitato può affrontare la traversata dello spazio–mare (décor assoluto), puntare ancora in una direzione e non al puro sperdersi nel vuoto. Per affrontare il futuro «altro da sé», Bowman sceglie di riproiettarsi traumaticamente – con un’esplosione – all’interno di sé, nella nave–cultura–mondo (in altra metafora: per fecondare, il seme ha bisogno almeno di una «camera»).

Il Ciclope si scatena nella strage–killing. Dopo Poole tocca agli ibernati: la loro morte è la sequenza dell’horror puro, mentre nulla muta nell’impassibilità dei loro volti, una serie di spie luminose e di scritte indica il progressivo estinguersi delle funzioni vitali. Ma Ulisse «deve» ripercorrere l’entrata della caverna invece di uscirne verso il mondo perché anche il mondo è nella caverna, e qui Polifemo non è la bruta incultura ma il massimo di «cultura». Qui, le due grandi figure–strutture che Ferrucci (cit.) legge nei poemi omerici, l’assedio e il ritorno sono unite. Iliade è Odissea. Achille è Ulisse. E Achille che uccide il «doppio» Ettore prepara la sua morte.

Al centro del film «ottimista» di Kubrick si annida una delle più crudeli e angosciose sequenze della storia del cinema. In riproduzione vertiginosa della dialettica Servo–Padrone, l’astronauta della specie che ha prodotto HAL, e che pure ci è apparso all’inizio come visione–proiezione dello stesso computer, disattiva («uccide») HAL. Non solo non può farlo da fuori dell’astronave, ma deve entrare in lui come un cancro del cervello. L’immagine è perfettamente ambigua, introdotta infatti nello sbandamento e incertezza della m.d.p. (la sequenza si apre con la macchina a mano) per l’unica volta nel film. David (nome biblico ma anche del personaggio schizofrenico interpretato da Keir Dullea nel famoso David e Lisa; i suoi occhi freddi possono anche essere gli occhi della fredda follia) opta per il proseguimento dell’avventura, escludendo la parte intellettuale di sé che potrebbe censurare l’avventura valutandone i pericoli, o che nell’esperienza «nuova» potrebbe impazzire. L’umanità di HAL non è fittizia ma reale come quella di David; e l’umanità si ha e si rivela per tutti e due solo quando uno entra nell’altro per ucciderlo, e i due sono un’unica immagine e il respiro affannoso di David doppia la voce di HAL che si spegne nella paura dell’agonia, del non poter più esistere. L’uomo gelido come il computer uccide la machina che lo implora. Giustamente si è visto nella sequenza il tentativo di superare la formalità dell’intelletto da parte della ragione stessa. Ma ciò che si supera in essa è anche il «sentimento», concentrato lì, nella memoria meccanica (fatta di pannelli riproducenti in piccolo la forma del monolito) del cervello (di) HAL, nella sua domanda di vivere ancora, in una luce rossastra più allucinante di tutto il pur gradevole «viaggio allucinante» (all’interno del corpo umano) del film di Fleischen Bowman sembra eliminare il controllo di sé che gli impedisce di «viaggiare» ancora senza più remore e freni; cerca di uccidere la circolarità razionale per una direzionalità (del piacere?), per una profondità, ma al termine di essa trionferà di nuovo proprio il circolo.

Le «ultime parole» di HAL (e del film) son quelle di una canzoncina che gli era stata insegnata «da piccolo»: «Daisy, Daisy, give me your answer do, give me your answer true» («Daisy, rispondimi, dammi la risposta vera». Con casuale intelligenza, la versione italiana fa canticchiare ad HAL Giro girotondo, il che è meno preciso ma dà il senso perfetto della circolarità di domanda e risposta nel film). E la domanda sul senso dell’uomo espressa in filastrocca ironica, domanda cui il finale del film risponderà solo riproponendo la struttura stessa di un circuito infinito di domanda–risposta (se si vuole: del nietzschiano eterno ritorno). Ulisse–Bowman acquista la coscienza del progetto (negatogli dal controllo a terra) e vuol «vedere» la bellezza delle Sirene e sentire il loro canto; saziare i sensi legando però il corpo che verrebbe spostato e fatto impazzire dall’esperienza. E arduo qui vedere solo l’ottimistica nascita di un sapere e di un vivere nuovo. Si ha prima di tutto un dato di morte, una soppressione, in fondo un «legare il corpo» (della mente): infatti poi il corpo di Bowman è non libero, soggetto ad «altro», che decide il suo percorso. All’ultima domanda verbale si risponde coll’esperienza visiva dell’occhio: lo sbattere di un solo occhio (come quello di HAL) apre e chiude i quasi dieci minuti di trucchi.

Tale esperienza riproduce l’ambiguità di ogni sensazione, l’impasto di attività e passività. Il movimento è finalmente in avanti, sprofondato in un tunnel di colori e di sagome, a volte puro caleidoscopio, a tratti linee riconoscibili di paesaggi che si formano in modo imprevisto. Il ragionamento, che in precedenza si accompagnava al predominio già evidente della figuratività, è qui escluso nella pura sensazione che sembra non abbia un termine. Sensazione che varia per ogni spettatore, dal disagio fisico all’esaltazione, in ogni caso indotta dal veloce movimento in profondità, mentre nelle due ore precedenti si aveva la contemplazione quasi apollinea di uno spazio pur inedito. La fuga in avanti nel tunnel di sensazioni visivo–sonore (le Atmospheres di Ligeti si sovrappongono alle immagini) è quindi insieme nuova esperienza (da cui gli entusiasmi della cultura psichedelica) e crisi totale delle precedenti esperienze della ragione (a partire da Killers Kiss – come nota Walker – l’effetto tunnel in Kubrick denota sempre situazioni di «crisi»). Si rivela infine solo un punto di passaggio; la sua «novità» si blocca per dar luogo all’approdo nella celebre camera settecentescamente arredata. Anche di essa si è detto molto; Clarke ha spiegato che è stata arredata così dalle entità extraterrestri che si sono documentate sulla civiltà umana, perché il viaggiatore si trovasse a proprio agio. Sul Settecento torneremo con Barry Lyndon.

Per ora, oltre alla qualità (ovvio) fiabesca del décor di quest’ultima scena, va sottolineato come nella camera si riproduce tutto il cinema dell’uomo e solo il cinema e solo dell’uomo. La stessa esperienza appena fatta svela retrospettivamente il suo carattere di «puro cinema», illusione pura che induce sensazioni e reazioni anche fisicamente «vere» (una definizione di «cinema»). Nel ritorno a una sicurezza scenografica, si ricompie la vita–morte dell’uomo, in una fissità che deride la precedente euforia fisica. Il tono verdastro della sequenza è il colore appunto della sicurezza, del conforto e del riposo dell’occhio. Ulisse ha ritrovato nella casa il suo letto saldamente piantato al suo posto. Il suo girovagare torna al centro–mondo, alla situazione dell’assedio che può ricominciare; lo sforzo di narrare, di superare, di narrare il nuovo, si rivela funzionale al riaffermarsi di una realtà inesorabile. Il processo si supera solo ricompiendosi all’infinito, la morte si vince morendo di nuovo e più rapidamente rinascendo, in un’istantaneità einsteiniana che concentra il tempo nell’unico spazio della camera. L’uomo è lì solo, solo il respiro sempre più affannoso (già udito «dentro» HAL) rompe il silenzio dell’assenza di dialogo. La mutazione avviene in un décor che proprio per la sua stranezza rétro si svela décor che succede al nulla pure ricostruito in studio. Il gioco di parole imperversa (imperversa il gioco in Kubrick): la riproduzione del mito dà luogo al mito della riproduzione, il mito del cambiamento ripete le tappe dell’età umana.

Poco cambia se all’uomo morente si ripresenta il monolito. Suggestivamente Ferrini vede nel monolito un puro effetto di scrittura cinematografica, la dissolvenza sul nero, appoggiandosi al fatto che, nell’ultima visione che di esso ha David morente a letto, la m.d.p. si avvicina alla superficie nera del monolito fino a che l’inquadratura coincide concesso, in un rettangolo di nero che diviene cielo stellato sul quale si staglia il nuovo feto. Senza bisogno di razionalizzare la dissolvenza, direi che essa non esiste, dimostra l’inesistenza dello specifico filmico. È addirittura tutto il cinema (come il monolito è il senso del cinema di Kubrick) nella sua assenza nera di specificità, nel suo essere pura possibilità. È il segno concreto dello spazio mostrato fino ad allora come vuoto. Il Demiurgo svela infine il suo progetto, chiudendo la costruzione di cui aveva fornito in partenza gli elementi. L’edificazione di 2001 è quella di tutto il cinema (i cui due elementi, sdoppiati, sono appunto il vuoto e l’oggettualità che si produce in esso, qui data in principio come «mattone» della coscienza cosmica nella forma del parallelepipedo) e questa si rivela la finzione della creazione del mondo, della vita, della Storia. Il brevissimo sguardo finale del feto verso di noi non fa in tempo a essere definito, resta il puro enigma. Pure, su ciò si è costruita la mitologia dell’ottimismo e dell’uomo che riesce a trasformarsi in superuomo. La trasformazione avviene, ma è «ciò di cui non si può parlare» (Wittgenstein). Dopo aver costruito un’ipotesi «fisica» in un’area che si è abituati a chiamare «metafisica», Kubrick tornato al metafisico si arresta e tace. L’uomo non ha coscienza della mutazione anche se la ipotizza e l’accetta, il feto può benissimo essere il malefico Baby di Polanski (1968: Rosemary’s Baby), o una figura immobile all’interno di un circolo (così ci appare), segno senza storia al pari del monolito, puro produttore di storie, forse DIO.

L’arbitrarietà dell’interpretazione finalistico–ottimistica del film è dimostrata dal fatto che lo spettatore chiede lumi sul monolito (su ciò che saremmo tentati di chiamare l’astratto puro e che infatti è la concretezza dell’astrazione) e non sul feto, immagine arrischiata e insostenibile, fuggevolissima sullo schermo. 2001 contesta radicalmente la lettura del film e dello svolgersi comune delle cose come processo necessario da un punto (l’inizio, l’alba dell’umanità, e la fine, il superuomo) all’altro. Ciò che detestava Kubrick nel racconto cinematografico classico era appunto questo illusorio e «disonesto» orientarsi verso una fine da compiersi, verso il sacrificio rituale o l’affermazione sicura sul reale. La domanda sul monolito è segno che il film viene compreso nel suo essere un intero meccanismo significante (o anche, una «macchina inutile») e non la dimostrazione di un assioma. «Che cos’è la significanza? È il senso in quanto prodotto sensualmente» (Barthes). Per il cinema di Kubrick si può parlare sempre di «significanza» più che di «significati». 2001 è solo l’esempio più flagrante e macroscopico e «assurdo»; il senso che vi si produce «sensualmente» è infatti quello di ciò che tendiamo a considerare «non sensuale» per eccellenza: la mente, il ragionamento razionale. E la sensualità inedita dell’astratto che si fa fisico. E il tipo di comunicazione su cui riposano tutti i film di Kubrick Per 2001 si è parlato molto di McLuhan, del suo «medium–messaggio» (è stata fetta anche la battuta cattiva: «tedium is the message»); ma la rigorosa chiusura dei meccanismi kubrickiani è sempre stata prima di tutto (già in Rapina a mano armata) il senso di se stessa. In 2001 il messaggio è la struttura del film, il mito che mostra le sue stesse figure. Tutto, nell’incredibile chiarezza delle singole sequenze. Per cui, posta nel monolito la zona d’ombra che rende intelligibile lo svolgersi del meccanismo (la mente–HAL può essere uccisa, purché resti la garanzia logica della forma pura che nulla spiega ma accoglie tutte le spiegazioni), il meccanismo stesso della complessa ragione umana si apre a se stesso, alla ragione dello spettatore, nella cartesiana evidenza delle idee «chiare e semplici». Il che non è affermativo: si ripropone la domanda sul soggetto, sul nero nitidissimo in cui si staglia il dramma.

Dopo questa prova pazzesca (per la sequenza della corsa rettilineo circolare di Poole, Kubrick fa costruire una vera enorme centrifuga, risuscitando il folle realismo di Stroheim), se cinema doveva esserci ancora, se film potevano seguire, essi erano già annunciati nello stesso 2001: la «storia dell’occhio» che si condensava nella sequenza di effetti speciali, Arancia meccanica, e il cinema che cerca di rinascere diverso ma «settecentesco» nella camera, Barry Lyndon. Anch’essi, una volta aperta da 2001 la via del metalinguaggio, parlano di tutto il cinema di Kubrick

Pubblicato in Stanley Kubrick, di Enrico Ghezzi, Firenze: La Nuova Italia