Series of articles about Stanley Kubrick published by the Italian magazine Duel on the n.70 issue, June 1999

Perché Kubrick è un classico: Stanley o la luccicanza di Apollo

di Marcello Walter Bruno

Kubrick è un classico perché è il contrario del déjà vu. Il suo cinema cerca e trova (produce e offre allo sguardo) non immagini ma epifanie, apparizioni: non la riproduzione di una pretesa realtà, ma l’irruzione nello spazio rituale dello schermo (nel buio rituale della sala) di corpi, oggetti, luci, suoni e movimenti mai visti prima, mai concepibili prima.

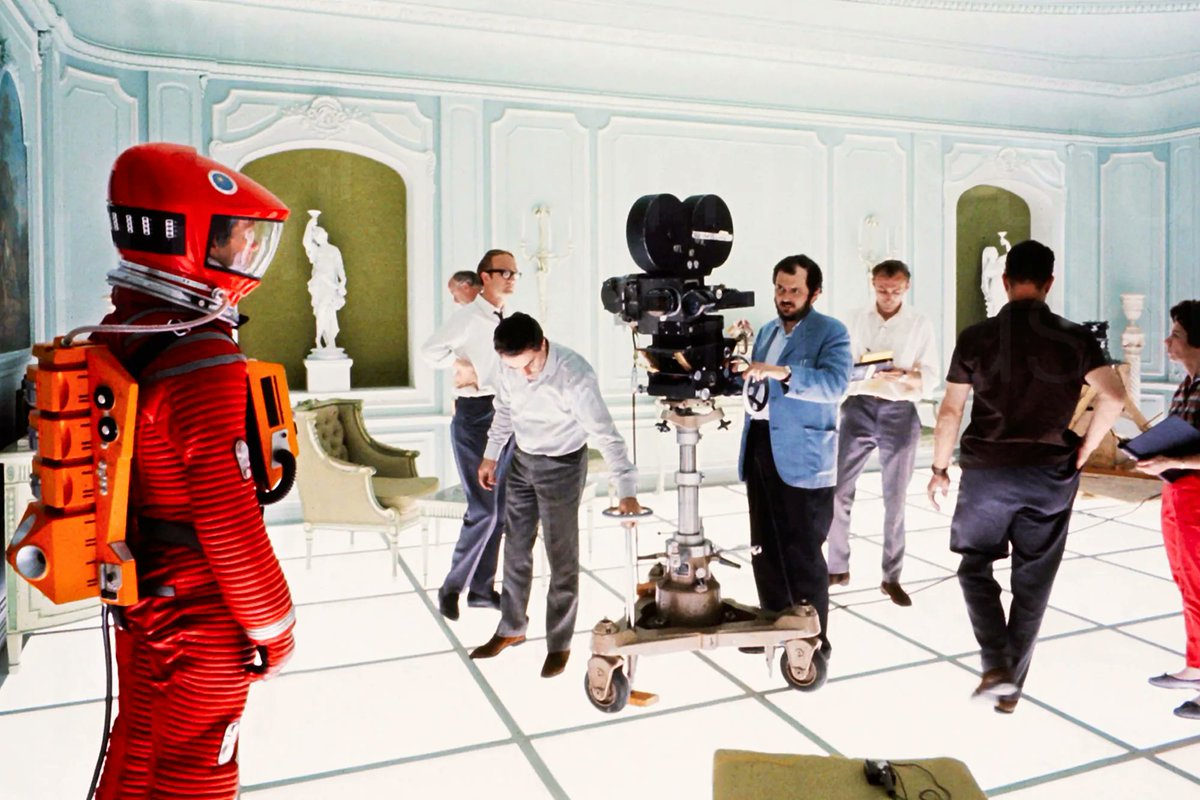

Quello di Kubrick è stato l’ultimo grande progetto modernista: produrre i film terminali della storia del cinema, quelli dopo i quali i generi di riferimento non saranno più gli stessi. 2001: Odissea nello spazio non è un film di fantascienza, ma il film di fantascienza: contemporaneamente l’operazione tecnico-artistica che fa passare un genere di serie B nella serie A – dando l’avvio a una pratica produttiva che coinvolgerà la Nuova Hollywood di Spielberg (Incontri ravvicinati), Lucas (Guerre stellari e poi Zemeckis (Contact – e l’opera filosofica che si ergerà immobile, perfetta ed enigmatica come un monolito nero nel panorama desolato del cinema commerciale hollywoodiano e mondiale. Shining non è un film dell’orrore ma il film dell’orrore: un ritorno programmatico alla radice mitica del genere, ovvero a quella tragedia greca che (come insegna Nietzsche) è unione dell’elemento apollineo con l’elemento dionisiaco invocato da Stephen King.

Come tutti i grandi registi del teatro moderno, eredi dell’idea wagneriana dell’opera d’arte totale, Kubrick propriamente parlando non ha inventato niente. È il montaggio verticale, è il nuovo assemblaggio multimediale dei materiali audiovisivi preesistenti, il suo specifico, la sua firma. Oggi che qualunque fesso è capace di fare un’opera postmoderna, può sembrare banale che il genio si esprima nella contaminazione dei generi, nella coincidenza degli opposti; ma a cavallo fra gli anni 60 e 70 era una felice intuizione quella di far navigare le astronavi sul bel Danubio blu di Strauss, o quella di sconnettere la delinquenza giovanile dalla triade sesso-droga-rock ‘n’ roll creando un drugo appassionato di Beethoven e di Gene Kelly. In Shining, l’apollineo rigore delle inquadrature geometriche (costruite secondo i canoni della prospettiva rinascimentale) è contraddetto dalla dissonanza dionisiaca della colonna musicale (brani di autori modernisti come Bartok, Ligeti, Penderecki).

Del resto, ancora una volta, questo gusto del contrappunto affonda nella tradizione: è la frequentazione dei capolavori di Ejzenstejn che ha insegnato a Kubrick il montaggio delle attrazioni, l’accostamento-shock di segni forti che cortocircuitano nuovi significati inaspettati. L’esempio più eclatante è lo stacco di montaggio osso/astronave, che in 2001 rappresenta contemporaneamente la più clamorosa ellissi della storia del cinema (in questo semplice taglio si elimina tutta la storia dell’umanità, lasciando al campo della fantascienza tanto il futuro quanto la preistoria) e uno dei più splendidi esempi di raccordo intellettuale (la metafora osso=astronave sintetizza in due inquadrature tutto un complesso discorso sull’intelligenza come vocazione imperialistica dell’essere umano).

Dunque, Kubrick è innanzitutto questo sguardo che cerca il mai-visto. È per questo che Gene Youngblood, autore nel 1970 del libro Expanded Cinema, lo inseriva nella tradizione dei grandi sperimentatori e innovatori: ancor oggi è impossibile pensare a 2001 senza il finale lisergico costruito dallo slit-scan di Douglas Trumbull, a Barry Lyndon senza gli interni illuminati a lume di candela (ovviamente ripresi con obbiettivi speciali appositamente costruiti), a Shining senza le labirintiche circonvoluzioni della steadycam (manovrata dall’inventore Garrett Brown). Ma, nonostante questo culto ossessivo della forma, questa fissazione modernista sulla novità tecnica come valore artistico, Kubrick è anche e soprattutto un narratore di storie, un produttore di significati ideologicamente orientati, un autore clamorosamente politico.

La sua è una fama di scandalo fin da Orizzonti di gloria, girato nel 1957 all’età di ventinove anni: film sui processi-farsa della Prima Guerra Mondiale, che viene proibito in Francia, provoca tafferugli in vari paesi europei e viene guardato con sospetto negli Usa (l’attore Adolphe Menjou, che fa la parte del generale disumano, è un anticomunista che ha contribuito alla causa del maccartismo; il film, ambientato nella Francia del 1914, all’improvviso sembra alludere alla più vicina caccia alle streghe). La sua polemica contro l’imperialismo degli Stati Uniti, che forse ha avuto un ruolo nell’esilio volontario a Londra, è leggibile in filigrana in opere come Spartacus (dove Laurence Olivier interpreta un senatore romano che compila liste di proscrizione che ricordano quelle del senatore McCarthy) e Shining (dove l’albergo Overlook, il cui nome significa «dominare dall’alto», è costruito su un cimitero indiano ed è infestato dai fantasmi dell’epoca proibizionista). Ma l’anti-americanismo di Kubrick esplode in tutta la sua esplicita corrosività nel sarcastico Dottor Stranamore, dove (in diretta dalla crisi di Cuba del 1962) si ridicolizza il neonazismo dei falchi del Pentagono, e soprattutto nel Vietnam-movie Full Metal Jacket, cupa risposta freudiana al revisionismo storico di pellicole destrorse come Rambo.

E allora, Kubrick artista di sinistra? Per fortuna, l’interrogativo oggi ci appare ridicolo: come ci appare ridicola l’ipotesi, avanzata all’epoca, di Arancia Meccanica film di destra. L’ebreo errante Kubrick, a suo modo erede di una tradizione mitteleuropea che comprende Freud e Ophüls, ha guardato l’umanità dall’alto (overlook significa anche «sovrasguardo»): con distacco intellettuale, certo (il filosofo Deleuze ha coniato per lui l’espressione «cinema del cervello»); ma anche con un senso profondo di pietà disperata e laica. Affreschi apparentemente leziosi come Barry Lyndon sono dominati dal senso della Storia come irreversibilità del tempo, come inevitabile fallimento dei progetti individualistici nel grande caos di un mondo “moderno”, ateo, non regolato dalla divina Provvidenza. La terrificante esperienza della morte, procrastinabile ma non evitabile, comune a tutti ma non condivisibile, è il costante oggetto di studio della sua antropologia filosofica per immagini. Kubrick è un classico e, come i tragici greci e i grandi pensatori-artisti di tutti i tempi, immortala nella perfezione della forma il sentimento del tempo che passa e ci distrugge. Contro la retorica dell’aldilà, la voce fuori campo di Full Metal Jacket aveva già dettato (quasi un epitaffio) la sua umile fragile verità: «I morti sanno solo una cosa: è meglio essere vivi».

Doppio sogno e multipli segni

di Massimo Canovacci

Vi è un’immagine che continua a colpirmi nel cinema di Kubrick: è come se fosse rimasta dentro di me, si fosse sedimentata e proliferata in modo troppo perverso. Naturalmente è un’immagine notissima che avrà colpito più di una generazione e che – a mio avviso – sta arrivando al suo compimento: nell’odissea spostata al 2001, Kubrick fa discendere un lucido parallelepipedo lungo le diverse ere del processo evolutivo di ominazione. Si vedono scimmie antropomorfe che, di fronte allo splendore del monolito – geometrico e lucido come un elettrodomestico – si avvicinano tremanti per toccarlo. Da questo tocco si produce una nuova mutazione e si scopre il potere di un banale osso trasformato improvvisamente in micidiale arma. Come è noto, quel monolito si può interpretare in tanti modi: come il sacro, il logos, il mito. Come Darwin e come Sant’Agostino. O come – e sarebbe la cosa migliore – il cinema. Però in quest’immagine vi è stato sempre qualcosa che non mi ha mai convinto e che potrei riassumere sostenendo che è troppo cartesiana. Meglio: è un’immagine riproduttrice di dualismi. Che sia ragione o dio, rimane esterna ai processi di ominazione. Non solo l’antropologia attesta da tempo il contrario – la natura immanente delle mutazioni – e c’è qualcosa di più sottile e decisivo che coinvolge il rapporto tra cinema, linguaggio e simbolo.

La mia storia nasce qui: quella scimmia, anziché gettare per aria trionfante l’arma-osso, l’avrebbe dovuta scagliare contro il parallelepipedo e sfondarlo: cosi avrebbe fatto scoprire che dietro questa forma non c’è che il vuoto, esattamente come dietro lo schermo del cinema, cosa che aveva capito meglio il grande Orson Welles nel suo Don Quijote. È tempo che i parallelepipedi facciano gli elettrodomestici e che ogni schermo si sveli, per iniziare a raccontare altre anomiche storie. Il simbolo è uno strumento di comando e di dominio. In esso si mette in opera un’attrazione irreversibile tra una parte staccata – che vive nella solitudine della metropoli o di uno sperduto villaggio etnico – e la totalità del tutto. Il simbolo è la potenza (o la speranza) del ricongiungimento delle fratture esistenziali per ristabilire l’unità piena, autoappagata e autosufficiente. La comunicazione simbolica – politica o religiosa – vuole ristabilire questo incollamento che guarisca dalla frattura originaria. A questa perversità del simbolo sono indifferenti le posizioni diverse: in esso si sono coagulate le forme efficienti del pensiero dualista. Fare del separato l’intatto, del due l’uno, dello smembrato il guarito. Compito per eccellenza di una comunicazione filmica innovativa e irriducibile – incomprensibile nel senso che non si fa prendere – dovrebbe essere l’affermare e il praticare la dissoluzione dei simboli. Ciò vuol dire svuotare il simbolo. Scoprire che dietro il simbolo c’è il vuoto come dietro lo schermo.

Che le storie narrate per secoli sono false (costruzioni, ideologie). E che anziché totalità ristabilite – onnicomprensive e universali – i simboli hanno sempre nascosto il loro vero segreto: il loro vuoto interno. Un vuoto riempito dal dominio. Macrocosmo e microcosmo: purtroppo nell’odissea spaziale Kubrick ha continuato a ripercorrere e a riprodurre questo mito. Un mito troppo banale che, sotto altre versioni, è presente anche nell’arancia meccanica sulla parabola del libero arbitrio difeso nel film nientemeno che dal campione del pensiero cattolico. Brutte storie…

Rimango in attesa del doppio sogno: uno dei romanzi che indagano le soglie dei «desideri nascosti, appena presentiti, che possono originare torbidi e pericolosi vortici anche nell’anima più limpida e pura, e parlarono di quelle regioni segrete che ora lì attraevano appena, ma verso cui avrebbe potuto una volta o l’altra spingerli, anche se solo in sogno, l’inafferrabile vento del destino». Così Schnitzier presenta il contesto dentro il quale si afferma il doppio sogno. Da questo romanzo perturbante, Kubrick ha filmato con le solite ossessioni il suo ultimo film. Lo aspetterò come si aspetta il più torbido dei desideri nascosti.

Macchine, dei e occhi: Kubrick veggente

di Silvio Danese

L’arancia meccanica è un frutto con dentro gli ingranaggi d’acciaio del tempo, creatura della natura spolpata per fare spazio al razionalismo metamorfico, costruttivo e speculativo, nell’ossessione della macchina e dell’ibrido moderno. Essere fuori di testa come una clockwork orange. Cioè incatenati ai regolamenti del congegno, ma nella stessa prigione della follia primitiva e asociale. Il lavaggio del cervello, l’operazione di “salvataggio”, identifica semplicemente la simmetria tra la sporcizia di questo cervello e la sua suprema pulizia. Il cervello svuotato-spolpato, aperto e poi “macchinato”, è nel nostro destino, è il Destino del 2001, che forse non avrà più odissea, restando l’illusione dell’odissea telematica (l’illusione come odissea? Boh). Come Glenn Gould o Picasso, quando arriva Kubrick la forma si purifica, e si sintetizza in tutto il suo tempo-conoscenza; poi si lancia nel futuro. Il razionalismo veggente di Kubrick ha qualcosa di veramente straordinario quando il suo occhio puro-illuminista ricostruisce un congegno, una cattedrale, un’enciclopedia, e li lancia nel domani, osso o tavola levigata del sapere che tenta di anticipare un viaggio fuori dal risaputo (è il viaggio, il “fuori”, il fuori-macchina, il fuori-tempo, il fuori-occhio): totem della comunicazione, quel gigantesco telefonino-monolito che brandeggiamo (avremmo brandeggiato, poi, oggi) istigando l’occhio universale di un satellite, un Hal centomila da taschino in cui si vorrebbe mettere dentro tutto (tutti i numeri, tutto il computer, il fax, le voci, i libri, l’internet celeste di tutta la conoscenza) e spedirlo a dio, o spedirci a dio insieme con lui («il concetto di Dio è al cuore di 2001 », diceva Kubrick). Ha visto prima, Kubrick, che cosa? La bomba della fine globale, che poi viaggia cavalcata-pilotata su un obiettivo isolato, una fine relativa, sempre più potenzialmente relativa: la fine del mondo che ieri presagiva l’intervento chirurgico d’oggi (l’incubo atomico della morte universale o l’incubo della mia morte in un palazzo di Belgrado per sopravvenuta tecnologia?). Il cinema trasmutato nel videogioco prossimo venturo (ancora il nostro presente), e noi in soggettiva dentro, dietro un triciclo nel corridoio virtuale dei pixel-albergo-pista-percorso, qui si può, lì non si può, vita/morte in tutte le play station dell’ipermercato. L’uomo pedina del militarismo, Spartacus-Dax-Joker nella geometria delle guerre, macchine da guerra sovrastate all’inerzia del potere che oggi fa la guerra per traiettorie missilistiche, cecchinaggio celeste senza uomini (Spartacus uccideva il prode sodale per non darlo in pasto ai leoni, cioè alla morte della bestia-macchina; il cecchino di Full Metal Jacket era l’immateriale da un punto di vista del cielo). La veglia di Hal onnipresente e la telecamera eterna della sorveglianza planetaria satellitare, oggi già domani. L’avidità straziante di James Mason che lancia l’ossessione del proibito, ancora la regola e il suo riscriversi nel tempo, la pedofilia segreta dell’anima in cerca di età, che oggi risponde all’ibridazione delle età e delle generazioni nell’azzerarsi delle distanze, una “corruzione” cresciuta dal mercato (la moda) e proibita dai sensi (un contesto ripreso ancora nell’immaginazione erotica liberatoria impedita dal patto matrimoniale, nel film degli occhi chiusi-spalancati). Lo stile della violenza che irride, canta, fallica-nasale-manganellara, ritrovata in tutte le protesi del cinema a venire, anche del porno, cosi gruppettara, faziosa, una microcomunità “ripulita” dalla macrocomunità in nome dell’autoconservazione (l’America e il resto del mondo?). Il cinema-del-ritratto, il quadro animato, l’affresco che racconta in frammenti-per-il-totale, con gli spazi e i personaggi, quel Settecento spedito fin qui, oggi, archetipo del “viaggio nel quadro” in cd-rom. Sparata fin qui, anche la religiosità oltre-filosofica nello sguardo di un neonato dello spazio-tempo, uno sguardo che frantuma le statuarie religioni e passa nei 100 miliardi di galassie dell’universo visibile, oggi che il Nulla è “oltre dio” e perfino sui giornali il monoteismo si è arrestato. Il film-monolito di Kubrick viaggia nel tempo con carburante formale: l’utopia dell’unità nell’era della moltiplicazione-dissipazione. Stanley Kubrick, essenza del Novecento. Fino al termine, nel termine del secolo. Il monolito delle linee magiche è Kubrick, nella sua incurabile ossessione al controllo totale del film, nel volere ancora tenere impassibilmente unità-unica “la filma” delle origini, e tutti gli elementi dell’indecifrabile lavoro mediatico collettivo da tenere in pugno; ancora un rinvio, un neo-moderno rinvio della dissoluzione della comunicazione nella dispersione panica prossima ventura. Ora, questo mondo razionale, il meccanismo dell’arancia ex-millenaria, il congegno-odissea integrato nell’astronave tonda, oculare, arancia nella scia del cellulare-monolito, (quanto organizzato delirio filosofìco-linguistico in tutto questo) va in mille pezzi, in mille colori, in righe in fuga e stelle, esplosioni dolci e arcane, screziature in corridoi filiformi che stanno dentro un microchip come nell’abitazione aperta dell’eternità.

Latrine d’autore

di Umberto Mosca

Tutto il cinema di Kubrick può essere letto attraverso una serie di esempi dove il corpo umano, messo in scena nei luoghi in cui esercita le proprie funzioni meno nobili (bagni, cessi, latrine, spogliatoi), viene utilizzato per ridimensionare e vanificare quell’autocelebrazione di sé dovuta alla convinzione di incarnare una perfezione assoluta che è tipica dell’Uomo potente e tecnologico.

Già Il bacio dell’assassino si apre con il protagonista, un duro in fase discendente, che si tocca il naso davanti allo specchio in una squallida stanza di appartamento che funge insieme da bagno e cucina, come se volesse ricevere dall’immagine riflessa del proprio corpo quella sicurezza di sé che è ormai votata a una rapida e inesorabile decadenza.

In Rapina a mano armata Kubrick costruisce le sue inconfondibili carrellate d’ambiente in particolare nello spogliatoio dell’ippodromo, dove gli impiegati sono soliti svestire i loro corpi mentre rivelano le loro incertezze emotive.

In Orizzonti di gloria fa muovere i soldati dentro trincee che si configurano come autentiche latrine a cielo aperto, relega le poche scene di combattimento in alcuni avvallamenti ricolmi d’acqua putrida in cui i soldati sono costretti a rotolarsi, e quando il colonnello Dax tenta di guidare un nuovo attacco, la sua uscita dal fossato viene immediatamente respinta dal corpo di un cadavere che gli ricade addosso: tutto, al fronte, sa di corpi decomposti che rimandano alla materia organica di cui sono fatti.

In Spartacus esporre il corpo del protagonista e dei suoi compagni sulla via di Roma significa sottolineare tutta l’umana vulnerabilità legata ai corpi destinati allo spettacolo del loro disfacimento.

Di Lolita, opera piena di metafore sul consumo dei cibi e dei corpi, basti ricordare l’involontaria volgarità prodotta dalla signora Haze che ridacchia eccitata di fronte a Humbert dopo aver tirato la catena del cesso e quella geniale soluzione di montaggio con cui Kubrick passa, attraverso una classica dissolvenza in nero, dalla dichiarazione di matrimonio di Charlotte alla sua immagine sola nel letto, risvegliata molto prosaicamente dal suono dell’acqua proveniente dal bagno occupato da Humbert che è già diventato suo marito. E sarà nella stessa vasca da bagno riempita fino all’orlo, che il protagonista si godrà, sorseggiando vampirescamente un cocktail, la recente morte di colei di cui è stato brevemente consorte prima che il suo corpo venisse abbattuto da un’auto.

Dei «fluidi vitali» di cui parla il generale Jack lo Squartatore in Stranamore si ricordano tutti. Resta comunque interessante che il generale si tiri un colpo proprio nella sua stanza da bagno, rendendo più agevole lo scarico dei suoi amati fluidi. E che, entrando nell’ufficio senza sapere della sua fine, il colonnello “Bat Guano” gli urli che «sarà fortunato se potrà ancora indossare una divisa da custode dei cessi pubblici».

2001 è un’opera troppo alta e seria perché vengano esplicitamente rappresentati luoghi bassi (anche se le piastrelle bianche della sala dove mangia l’anziano personaggio assomigliano maledettamente a quelle dì un bagno ripulito a dovere). Ma quando il padrino di Barry Lyndon viene ferito gravemente, il suo pupillo lo accompagna a morire in una sorta di latrina naturale ricavata tra gli alberi, appena oltre il confine del campo di battaglia, in cui il terreno è completamente ricoperto di fango e dove si può distinguere, su un lato, il corpo senza vita di un soldato, quasi come se quel corpo fosse la fonte di quello strato di materia putrida su cui si accomodano i nuovi arrivati. Un piano-sequenza che, nell’immobilità irreale e un po’ buia in cui si svolge, in un attimo fa impallidire tutta quella prosopopea di colori e di luci sulle quali si fondava il memorabile spettacolo della precedente battaglia.

In Shining Danny viene chiamato dal padre a sedersi accanto a lui sul letto della stanza dei genitori: la sequenza è quasi totalmente risolta da una lunga inquadratura fissa sul dialogo tra i due, a evidenziare il volto allucinato di Jack e quello piuttosto angosciato del figlio. Ma c’è qualcosa in più, e precisamente un cambio nel punto di vista che parrebbe non necessario al resto della scena: in fondo alla stanza, attraverso la porta del bagno semiaperta, è possibile scorgere distintamente una tazza del cesso spalancata che sembra funzionare come oggetto cui ricondurre quel delirio di esaltazione dell’Io del quale è preda Jack Torrance. Segue il sogno/incubo a occhi aperti dello scrittore che vede trasformarsi, in uno dei bagni dell’albergo, un’avvenente fanciulla in una vecchia strega disgustosa. Come dimostra Danny, infatti, soltanto restando molto piccoli e sottili si può sperare di sottrarsi alla legge della stanza da bagno.

Indicativo, infine, che, in Full Metal Jacket, la preparazione di Palla di Lardo a rifiuto umano raggiunga una tappa significativa nella scena in cui Joker e Cowboy parlano di lui e della sua trasformazione proprio mentre stanno ripulendo dagli escrementi il cesso della caserma. Sarà proprio lì che il personaggio in questione completerà, con inappuntabile e rigorosa applicazione, la sua “formazione”. Poiché la porta dei gabinetti sta di fronte a quella delle stanze del sergente, chi sta davanti all’istruttore Hartman è destinato a finire (con lui) nello scarico di una latrina.

L’automa ribelle: Kubrick e gli attori

di Mario Sesti

Rileggendo le interviste contenute nel libro su Kubrick edito dalla Biennale (Stanley Kubrick, a cura di Michel Ciment) si rimane colpiti dalla ricorrenza quasi ossessiva nelle sue dichiarazioni, dalla fine degli anni 60 agli anni 80, di un concetto e di una valutazione. Il concetto è il seguente: «Si tratta di stabilire un compromesso fra lo stile cinematografico che si vuole ottenere e la recitazione degli attori cui bisogna venire incontro: conviene sempre scegliere la recitazione. Charlie Chaplin, certo, ne è l’ esempio perfetto. Non possiede uno stile cinematografico e la materia da lui filmata è perfetta al cento per cento. Ed Ejzenstejn è esattamente il contrario; cento per cento di stile e una materia poverissima. Cento per cento nella forma, zero per la sostanza. Chaplin vale zero nella forma e cento per cento nella sostanza» («Positif», 1969).

È forse il massimo di astrazione teorica che Kubrick si concede, un’opposizione netta per tecnica ed estetica, tra Chaplin e Ejzenstejn, enunciata con un rassicurante dogmatismo per circa vent’anni. «Come filmare è semplice. Cosa filmare, questo è più complesso. Chaplin riprendeva le cose in un modo per nulla cinematografico ma quello che filmava era formidabile; sullo schermo succedevano cose magnifiche. Ejzenstejn, lui, filmava cose false e fittizie, ma magnificamente dal punto di vista cinematografico» («Première», 1987). A colpire, e insospettire, non è la pertinenza del concetto, quanto la sensazione fatta propria dalla critica da sempre, che ci sia spesso in incubazione in Kubrick una vocazione al 100% della forma. Sensazione che, direi, è largamente corresponsabile del suo mito. Un esempio, banalissimo ma chiarificatore: il famoso attacco di montaggio tra l’inquadratura dell’astronave e quella dell’osso che si libra in aria, in 2001, non è uno dei pochissimi, rari esempi nel cinema contemporaneo, di articolazione interna della sequenza che sarebbe potuta appartenere al cinema di Ejzenstejn (immaginiamolo in bianco e nero, con la definizione fotografica approssimativa delle pellicole della Russia postrivoluzionaria)?

Veniamo alla valutazione. È quella che Kubrick dà di Lola Montès che egli giudica severamente e da cui confessa, senza mezzi termini, di essere rimasto assai deluso, tanto più che il suo regista, Ophüls, come è noto, è uno dei suoi autori preferiti. Anche qui, non è il merito del giudizio a essere interessante quanto la semplice, sconcertante considerazione che Lola Montès sembra proprio un film di Ophüls “girato” da Kubrick. La cerebrale struttura temporale del racconto, la costruzione dello spettacolo come macchina perfettamente riprodotta nella scena del circo trasformata in un sistema di ingranaggi e meccanismi che ne fanno una sorta di carillon ciclopico, ma soprattutto la riduzione del corpo ad automa determinato da una volontà estranea e da una fatalità invisibile che negano ogni chance di libertà e ribellione: tutto ciò ricorda molto da vicino i personaggi e il cinema del Bacio dell’assassino e Orizzonti di gloria, Rapina a mano armata e Barry Lyndon. La tentazione di una ipotesi faziosa e, spero, feconda, è irresistibile: ciò che Kubrick detestava in Lola Montès era una certa immagine riflessa del destino ineluttabile del suo cinema. È il destino della perfezione significante delle forme del suo cinema, di una «evidenza chiusa», un «senso troppo chiaro, troppo violento». Queste citazioni non sono tratte da Kubrick ma da un saggio di Barthes apparso nel 1970 sui «Cahiers du Cinema»: Il terzo senso. Non parla minimamente di Kubrick, ma di Ejzenstejn.

Tentare di riassumere la finezza di dettagli e la qualità dell’analisi del testo di Barthes è un’operazione alla quale non è possibile sentirsi all’altezza ma che cercherò di fare. Barthes individua nel cinema di Ejzenstejn, o meglio nei suoi fotogrammi, non solo un senso come stile e progetto di comunicazione (la sua ideologia rivoluzionaria, ad esempio) e non solo un senso ricavabile attraverso consolidate «scienze del simbolo» («psicanalisi, drammaturgia, economia») ma anche un «terzo senso», che chiama «senso ottuso» che «non si confonde più con il senso drammatico della storia». Barthes, che precisa a più riprese come una caratteristica di questo senso sia la sua difficoltà di decifrazione («il senso ottuso sta al di fuori del linguaggio»), individua costantemente nell’attore e sul suo corpo, senza tuttavia teorizzarlo, il portatore sano di questo senso che irrompe nel film come una sorta di trasgressione indefinibile, allo stesso tempo «un accento» (e quindi un’intensità) e una «dissociazione». Gli esempi di Barthes più chiarificatori sono quelli con i quali il saggio esordisce: l’atteggiamento indifferente, insospettabilmente grottesco dei cortigiani che versano monete d’oro sul sovrano in Ivan il terribile, oppure gli indumenti, quasi ridicoli (termine molto inesatto), su alcuni parenti delle vittime del funerale nel Potemkin. «Il senso ottuso – dice Barthes – ha dunque un po’ a che fare con il travestimento» anche se esso non ha nulla a che vedere con la parodia e la derisione. Il fatto è che questo ‘senso’ somiglia all’interrogazione sul senso stesso della scena, per questo le procedure che lo innescano sembrano aver a che fare con il comico.

Prendiamo una sequenza di Orizzonti di gloria. Una sequenza superba. Adolphe Manjou (il generale Broulard) si reca da George Macready (il Generale Mireau) e lo convince a tentare un attacco suicida contro una Postazione nemica inespugnabile. La raffinata compostezza della postura, la spietatezza del gergo, il finto pudore e rispetto che i due personaggi si concedono in continuazione a vicenda sono una presenza scandalosa, oscena, in un luogo di stilizzata e incontrovertibile virilità come il quartier generale del film. Menjou, non solo ha qualcosa di femminile, sembra una nobildonna pettegola che venga a raccomandare a una sua parigrado la propria giovane nipote per sottrarla al corteggiamento di un giovane di classe inferiore ma, soprattutto – è questo ciò che con Barthes potremmo chiamare «senso ottuso» – appare allo stesso tempo consapevole del piacere e del dovere del gioco feroce e disumano che orchestra quanto colui che su tale apparenza esercita volontariamente una satira perversa. Traveste il suo personaggio con tratti impercettibilmente caricaturali che mettono in scena la sua malvagità e allo stesso tempo la offendono. L’attore è allo stesso tempo strumento di una forma e artefice della sua corrosione. Intorno alle sue sopracciglia alzate, alle sue occhiate di sbieco, alla molle marzialità del suo passo, potremmo immaginare il travestimento di una cuffietta, di un ombrellino, di un belletto.

Prendiamo una sequenza di Barry Lyndon: anch’essa straordinaria, semplice e quasi rudimentale nella sua messa in scena. Redmon Barry, dopo aver disertato, trova rifugio presso una contadina con la quale condivide la cena e il letto.

Quello che mi piace sempre moltissimo di questa sequenza è il conflitto irriducibile tra la difficoltà della comunicazione verbale dei due protagonisti e la comunicazione corporea, trasmessa dai due attori che sembrano letteralmente incapaci di staccarsi gli occhi di dosso. Anche qui, quella capacità di sospendere il senso del film, di dissociarsene è evidente dal significato inequivocabile della scena: tutto il film ci dice, forse come non era mai stato detto prima al cinema, che siamo totalmente incapaci di pensare a cosa sarebbe vivere davvero in un’altra epoca a meno di non riprodurre con attenzione spietata e un piano formale maniacale, i codici dell’abbigliamento, di composizione dell’immagine, di rappresentazione della natura, di gerarchia dei valori eccetera. Questa scena, senza alcun preavviso, ci dice il contrario: ci sono alcune emozioni, come l’innamoramento, che possiedono un codice assoluto e non condizionato storicamente. I due, improvvisamente, ci appaiono come contemporanei. Potrebbero trovarsi in un appartamento o in un bar di questo secolo e il loro impaccio assorto, la loro incapacità di celare in uno sguardo il loro desiderio, perfino la loro capigliatura sarebbero gli stessi. Improvvisamente appaiono “travestiti”.

Sembra un esempio particolarmente trasparente del ‘senso ottuso’, qualcosa che si libera dal linguaggio senza appartenere ai tratti essenziali del racconto, un senso in più che si sovrappone alla scena pur non appartenendo al progetto profondo della messa in scena. Anche in questo caso, per usare le parole di Kubrick, qualcosa di «speciale» accade sullo schermo grazie agli attori e la forma del cinema si piega silenziosamente e irreparabilmente alla sua sostanza.

Chiunque abbia mai visto girare un film in cui un regista costringe degli attori a un numero eccessivo di riprese della stessa inquadratura si sarà reso conto di un processo tanto evidente quanto irreversibile. L’interprete perde progressivamente elasticità, i suoi gesti si irrigidiscono, la battuta diventa monocorde, l’espressività si spegne. Probabilmente funziona come una tecnica insostituibile per togliere residui naturalistici e indurre estraniamento ma non per migliorare la loro interpretazione, o per rifinirla o approfondirla. C’è una sorta di curva, di soglia, nel numero dei ciak, entro la quale l’attore raggiunge il suo zenit e oltre la quale comincia inevitabilmente a irrigidirsi e decadere. Tra tutte le dichiarazioni di Kubrick sugli attori, quella meno convincente è sicuramente l’attribuzione del mito dell’abuso della ripetizione delle scene inflitto agli interpreti che ha circolato sui suoi set, alle dicerie degli attori stessi che egli avrebbe costretto a un numero esorbitante di ciak a causa del fatto che questi non conoscevano bene le proprie battute. Pensare che interpreti come Jack Nicholson, portato al crollo nervoso dai novanta ciak di una inquadratura di Shining, o come Harvey Keitel, che ha abbandonato il set del suo ultimo film, pensare che questi attori non abbiano mandato a memoria le battute, più che inverosimile è insensato. C’è nel cinema di Kubrick una drammaturgia estetica e tecnica che mentre riserva, come abbiamo visto e come egli ha sempre dichiarato, un’egemonia singolare al ruolo dell’attore, dall’altra provvede a farlo oggetto di una strategia che punta a ridurre il volto dell’attore a una superficie inerte, priva di increspature, metallica, specchio opaco di una latenza della coscienza. È come se il suo cinema, che ossessivamente enuncia in quali maniere la natura, la società, la Storia, finiscano per negare un’idea di libertà che appartiene alla specie Umana per istinto prima che per cultura, si riproducesse sul set con una configurazione di questo tipo. Da una parte c’è un soggetto-autore che prepara ogni film come un piano di battaglia, dall’altra c’è un oggetto-attore che ha innanzitutto il compito di aiutare o spingere il soggetto-autore a scompigliare tale piano. Da una parte c’è un cinema che dispiega tutte le sue legioni per ridurre l’attore a un automa, per costringerlo nel reticolo di una forma, dall’altra c’è un corpo, quello dell’attore, che si vede consegnata la missione di ribellarsi a esso, di far si «che succeda qualcosa davanti agli occhi, che valga la pena di essere filmata». L’attore, nel cinema di Kubrick, è la fonte primaria di ciò che egli non può prevedere, il simulacro estetico e biologico di quella libertà che il rigore del suo sguardo non può ammettere pur sperando sempre di vederlo contraddetto. E per questa ragione che la grandezza del suo cinema, al contrario di come si è detto e si è scritto (a volte fino alla noia), non sta nella provvista formale delle sue risorse, nella monoliticità del suo sguardo, nell’unicità del potere di gestione e controllo della macchina-cinema, quanto invece, al contrario, nella percezione nitidissima dei limiti intollerabili della fatuità di tale concezione. Disse il regista in un’intervista del 1972 che contiene un riferimento significativo a immagini molto simili a quelle di cui parla Barthes commentando i film di Ejzenstejn: «La cosa migliore che un film fa è di usare immagini con la musica… Poi c’è il modo in cui un attore ha fatto qualcosa: il modo in cui Emil Jannings tira fuori il fazzoletto e si soffia il naso in L’angelo azzurro o quello straordinario modo in cui Nikola Cerkasov si gira lentamente in Ivan il terribile». C’è qualcosa di «toccante» nel cinema di Kubrick (è un altro aggettivo che Barthes usa per tentare di descrivere il terzo senso), forse l’unico, certo il primo, ad aver trasformato dell’hardware e una lucetta rossa in un vero attore (2001), ma anche l’unico, allo stesso tempo, a portare con la medesima determinazione il corpo dell’attore a livelli di pressione che gli consentano di far deflagrare la macchina del suo set e metterla al proprio servizio. E il non detto, il non rivelato, del credo nella divinità della regia del regista. La ricerca del punto, dell’istante, dell’inezia che annulla ogni regia, ogni stile d’illuminazione, ogni movimento di macchina e che s’impadronisce dell’inquadratura contro ogni volontà d’onnipotenza dell’autore. E questo qualcosa è iscritto nel metodo stesso della sua messa in scena che mentre allestisce una forma inespugnabile prepara con trepidazione inconfessabile la registrazione e l’emergenza di qualcosa che a tale forma non appartenga o non sia riducibile e di cui l’attore è il centro propagatore: qualcosa di inspiegabile, insistente e ottuso.

Filmografia di Stanley Kubrick (1928-1999)

1949 Day of the Fight (Il giorno del combattimento) cortometraggio

1951 Flying Padre (II padre volante) cortometraggio

1953 Fear and Desire {Paura e desiderio)

1955 Killer’s Kiss (II bacio dell’assassino)

1956 The Killing (Rapina a mano armata)

1958 Paths of Glory (Orizzonti di gloria)

1960 Spartacus (id.)

1962 Lolita (id.)

1963 Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (II dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba)

1968 2001: a Space Odyssey (2001: Odissea nello spazio)

1971 A Clockwork Orange (Arancia Meccanica)

1975 Barry Lyndon (id.)

1980 The Shining (Shining)

1987 Full Metal Jacket (id.)

1999 Eyes Wide Shut (id.)

CKinema (della malinconia)

Enrico Ghezzi

evisioni

Non ricordavo la presenza della pietra malinconica di Durer nello studio subito dopo il nero iniziale (e il passaggio alla Black Maria di Edison) di Hitler, un film dalla Germania di Syberberg. Rivedendo (prima di riimmetterlo in tv) il segno di malinconia inserito in un paesaggio di Friedrich, e immesso nell’eccesso di segnali storico-artistici di quell’inizio, il flash fu immediato. Ne back ne forward, solo il lampo (una sorpresa un surplus un disturbo di memoria), corrispondente alla lentezza cosmica e immemoriale dello spazio nero di 2001 che nella primissima immagine prepara l’apparizione del segno scritto del Graal.

.. (..) né il flash ha a che vedere con l’ovvio evocato incombere kubrickiano nel film di Syberberg. Casuale, il personale accumulo disordinato e cedevole e ceduo di memoria in enciclopedia si incontra in simpatia e insieme antimatericamente in un punto (più punti) con un’altra condensazione disseminante sciami di memoria. Certo il monolito colpisce ancora. Con quel che non si vede, la radiazione, più che con la forma visibile. L’inizio, allora, mentre provo ancora nella lentezza a pensare scrivendo (rifiutando la tentazione dello scrivere pensando, della pausa in cui tradurre un’osservazione un’analisi un’operazione logica; tentazione paradossalmente legata al “poco tempo”, alla necessità “morettiana” (stagionale?) di economizzarlo o almeno di programmarlo; mentre gettarsi nella fretta e nell’occasione permette forse di “essere la pausa”, nell’attesa, nell’attesa dell’improvviso..; si perde tempo così per potersi affrettare? Per potersi dover sbobinare e neanche più poter giocar di parole ma poter solo assistere al loro gioco ed esser attraversati da altre traiettorie troppo veloci) di un cinema del ci/kappa, si protende inevitabile verso quel finire, quel termine muto e sonoro, il ck.

Hitchcock Kubrick Malick. Tre enigmi. Ambiguità spinta al massimo, fino a riraggiungersi come innocenza (Malick) assolutezza (Kubrick) trasparenza (Hitchcock). Finito l’ossimoro dentro l’ossimoro che fu il cinema classico, rimasto solo l’ossimoro cinema, Kubrick e Malick testimoniano fin nella biografia una forza malinconica che cerca di resistere alla potentissima debolezza dell’immagine. Celarsi, ossessivamente rifiutarsi di ridiventare immagini. Prendersi il tempo come iato per trovare/costruire quel che si vuole, o meglio quel che altri non vogliono. Posizione antitetica parrebbe rispetto all’attitudine del “genio” delineata da Carmelo Bene (il genio fa quello che può, non quello che vuole..). Con esattezza infatti Bene si allontana dal cinema, lo lascia cadere impossessandosene forse senza bisogno della sua macchina. Il cinema provvede automaticamente uno spaventoso meraviglioso potersi della macchina. Per Kubrick, gran parte dell’opera si vive nell’attesa che si avveri il “potersi fare” da parte dell’apparato tecnico-capitalistico. Poi, sul set, leggendarie ulteriori attese perché l’attore (Nicholson in Shining..} non faccia quello che vuole e sa di poter fare, ma direttamente quello che può, raggiungendo il proprio senso ottuso, la propria “ottusità”. Molto vicino all’attore/bestia hitchcockiano. Troppi anni fa, dopo Barry Lyndon, mi chiedevo se non sarebbe stato, il film “ulteriore” prossimo ultimo di Kubrick, un film sugli animali degli animali dagli animali (fatto da un sé animale/automa che filma la non interrogabilità degli animali ripercorrendo in una genealogia futura il rapporto Hai/soggetto umano). Non ce n’è stato bisogno; fino al doppiosogno postschnitzieriano, fin troppo evidente e costretto e insieme ritrovato vecchio progetto dopo il film più sognato e cullato e malfatto (quello sull’intelligenza artificiale, A.I.), il senso della traiettoria Shining/Full Metal Jacket si è balisticamente orientato sull’uomo automa stupefatto, tanto più animale quanto più autopticamente raggelato dalla visione intellettuale (da intendersi come “visione dell’intelletto”).

Visione. La visione come trappola, trappola per animali. Il campo visivo è campo di battaglia (Kubrick, Malick), è campo di sterminio (Hitchcock). Malick per anni si dedica alla visione di immagini naturalistiche di animali, guarda migliaia di ore televisive, si fa spedire cassette, fa dei premontaggi. Arrestatosi in tempo (?) davanti al senso panico della sua immagine che fin dall’inizio deve fare i conti herzoghianamente con la “fotografia” e con la bellezza tecnica dell’immagine vista, esiliato nella felice terribile nevrosi jarrettiana di chi non trova più il movente per sbobinarsi in pubblico e tentar di “rivedere per la prima volta” il già visto dipanato sbobinato riimbobinato appannato che è il mondo, Malick torna con un film dove gli animali non sono il contrappunto ma forse il soggetto dispari e principale, il luogo di un linguaggio plurale e inconoscibile che torna proprio nelle voci umane off (non a caso fatte registrare tutte a tutti i personaggi e scelte e montate in un secondo tempo, in un secondo film non sceneggiato o maisceneggiato in cui i soggetti e i personaggi non contano; svanisce e finisce il dramma a favore del senso del cinema fortissimo proprio lì, in quell’immagine/voce senza immagine e più immagine dell’immagine).

Eppure i bei volti malickiani amati nella loro estraneità alla convenzione della visione. Come le bionde hitchcockiane, scintillanti e luccicanti ma costrette a vivere solo due volte come gli uomini ottusi sono costretti a sapere troppo a guardare troppo a analizzare troppo. I provini ossessivi e infiniti di Kubrick (gli anni e anni di intervallo interfilmico, di mondo e mondi scrutati in tv o in rete, non sono forse un lunghissimo provino che diventa continuo sopralluogo su un unico set mentale, nella dilatazione di un solo gigantesco affollatissimo saturo fotogramma nero che attenda e permetta l’immagine). La costruzione dell’immagine. Lo storyboard hitchcockiano. L’immagine alta e inconfondibile, lo stigma kubrickiano riconoscibile anche in una copertina pubblicitaria. Siamo vicini, in questo ck, all’assoluto dell’immagine, al suo trionfo. E, subito, alla sua dissoluzione e dissolutezza.

La visione crolla appena si fa, appena la costruzione si avvera in un mandala fatale. Il cinema come operazione e regia, teso e compiuto al massimo nel lirismo filosofico di Malick o nell’ambiguità intellettualartistica di Hitchcock e Kubrick, nell’immagine insomma che si mostra come costruzione/invenzione altra e definita, scompare rispetto alla percezione anche baluginante, ma metodica e fatale, del cinema come modo e forma del mondo e del vivere. Utile come controprova l’affascinante pura operazione dello Psycho di Van Sant, modesto regista e mediocre autore, che riproduce warholduchampianamente l’operazione-hitchcock, in un grado zero (vicino a quello del suo miglior film a oggi, Da morire, infatti il più impersonale, benedetto da un titolo bellissimo e filmicissimo) che riindossa il film, lo fa sfilare nel mondo della moda, prestando occhi non meno impossibili all’impossibilità del soggetto, rendendoci dei doppi o tripli James Stewart di nuovo obbligati però a vedere solo due volte noi, quando basta/basterebbe la prima volta del CKinema a farci correre velocissimi e surplace sull’abisso permanente di un solo infinito déjà vu.

Nell’impermanenza di alcune delle immagini più scolpite e volute, più ambigue e trovate della storia del cinema, la rima tronca e avocale del ck tocca una malinconia insostenibile (in modi diversi che vanno dall’ironia hitchcockiana – infatti tuffata e temprata poi anche nella particolare effimera eternità della malinconia televisiva – al lirismo malickiano della vita fantasma alla percezione acutissima kubrickiana della vita come scissione dolorosa tra un fantasma e l’altro, tra l’animale e l’automa), quella di chi vuole vedere troppo e riesce a vedere troppo, e vede non solo un coacervo di segni infiniti pullulare in ogni singola visione e in ogni semplice inquadratura (refrattari nel tempo a qualunque ordine di discorso, ancor prima che si parli di regia), ma vede – in questo vedere – la visione stessa, lo squaternarsi delle visioni, a loro volta in fuga visioni di visioni, irriducibili a qualunque arresto d’immagine che non sia (oltre il carcere autoriale) la pena capitale della folgorazione/incenerimento nell’attimo di far(c(k)i) sentire l’ombra interna di noi stessi senza neanche il tempo di stropicciare l’occhio chiuderlo socchiuderlo, chiamati a vedere (e forse (ri)produrre) qualcosa che non ci appartiene come noi stessi non ci apparteniamo. Neanche la malinconia di tale sintesi istantanea ci appartiene, ma (è) il senso di un sentirsi infine senza realtà. (Troppo tardi? Perdo un invito a cena o a mensa, scrivendo queste vanità. La cena come la scena è vuota. Ho perso. E perfino, senza fame, rimpiango il sapore con malinconia piccola).

(Mi chiedono/suggeriscono di scrivere della guerra, per un trimestrale. Mi spavento: la guerra è il presente, è il sentirsi a disagio in questo film del presente e sentire terrorizzati che è déjà vu appunto nel suo esser presente; pretendere di parlarne immaginandosi o sapendosi “fra tre mesi” è pateticamente disonesto – segnalo un déjà vu bruciante in questo momento; forse solo perché, per fortuna e dannazione, uso sempre le stesse parole – , perde tra l’altro il particolare sconcerto di trovarsi davvero in un “film di guerra” come genere, e non nel cinema/guerra (di spettri) globale. Insomma, la guerra non è finita, e solo la guerra che non finisce è vera, anche se questa sembra una continuazione di.. nulla con altri mezzi, un discorso, una trattativa diplomatica via bombardamento, un nuovo ordine – del discorso politico mondiale, che si avvicina a sua volta al modello dell’analisi interminabile. E più non termina più si dissolvono le scadenze, o meglio si compattano in un unico vortice, e il millennio era quell’istante che non vedemmo e che non si vedrà, era ora, scaduto come la pellicola che lo trasporta… Ci proverò, ma so già cosa sto provando, il senso di “non esserci”, particolarmente in quest’oggi di questa guerra, il senso di non poterlo essere, questo “ora”, neanche se fossi/sarò su una frontiera, perché su quella già siamo, ultimi. Ultimi. Come tutto quel che si filma.)